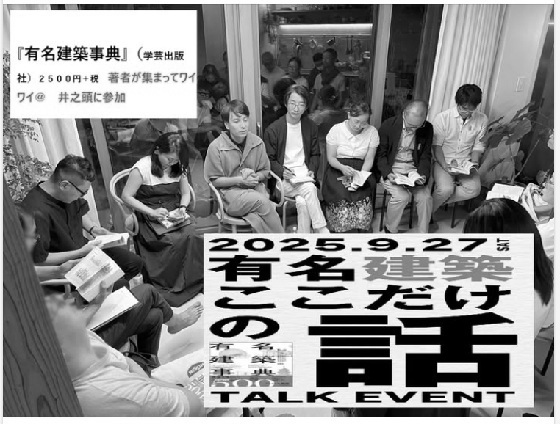

「有名建築ここだけの話」

・会費:1000円 予約制

・会の主なるミッションは『有名建築事典』(学芸出版社2025年6月10日刊行 2500円+税)の販促だったか。

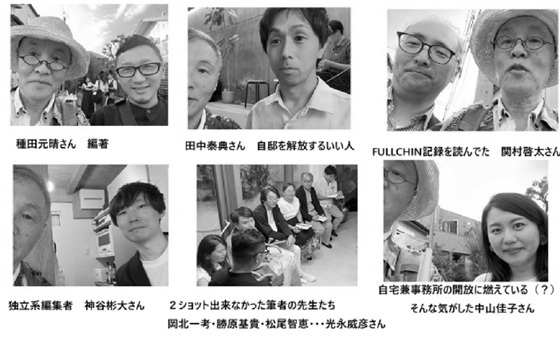

・編集担当者

神谷彬大 ─akihiro.kamiya

・お誘い文へ

・会場となった住居兼事務所について

・筆者参加は大文字:種田元晴、岡北一考、江本弘、落合正行、勝原基貴、関村啓太、中山佳子、松尾知恵、光永威彦

・イラスト:野村彰

(イベントを知る)

『有名建築事典』刊行記念トークイベントは三鷹市内にある個人住宅で開催される、と知った。25人限定とあったが思うところあってダメ元で申し込んだ。

幸い9月12日に担当編集者の神谷彬大 さんより、開催地(住宅)の位置などの案内が届いた。その辺りは昔、同僚がマンション暮らしをしていたので、なんどか遊びに行き土地勘はあった。参加許可がでたのでweb地図を開き、徒歩順路を確認し、福島駅に自転車を漕ぎ往復乗車券と新幹線の座席券を手に入れた。

27日、福島駅午後1時16分発新幹線に乗る。混雑が過ぎる東京駅に行かず、大宮で埼京線に乗り換える。埼京線の車内は、スマフォを見ながら盛んに頭髪の手入れや化粧をする女性があいかわらず目につく。男性はほぼ全員ゲームなのだろう熱中してて、老人や乳児をつれた親子連れが乗りこんでも、スマフォから目を離さない。浦和駅から金属で装飾を施した厚底靴をはいた筋肉隆々の両腕に刺青! ケンシロウに似た若い男が乗ってきた。怖いのかな? とおもったが数駅過ぎると彼は親子連れに席を譲った。見かけとは違い親切な常識人だった。

新宿駅で中央線に乗り換えたが、構内は酷くごった返し、新婚時代にこの駅の傍に暮らした、あの新宿の臭いだ。行き交う者は相変わらず多い。2020年に突如発生し世界中大騒ぎになった、新型コロナも落ち着き外国人旅行客などが半数を占めている。中央線の車内も同様であった。

吉祥寺駅に降りる。見覚えがある駅。2008年4月倉本剛さんと待ち合わせた駅だ!と、駅の構えを見て思い出した。倉本さんとは東日本大震災後、福島県南部の矢吹駅傍で会った。彼らは災害公営住宅の設計をしていて、完成時見学にいき再会した。その災害公営住宅は福島県の建築文化賞を受賞したので講演記録を作った。

倉本さんや岩堀未来さんの聞き取りも、だいぶ間もあいてしまったな・・・と思いだしながら吉祥寺駅をうろついた。18年前、倉本さんは明大前駅から徒歩10分ほどの場所に住んでいた。その時は住んでいた場所に自宅兼共同住宅を設計していた。既に完成しているだろう。そんなことを不意に思い出した。駅の構えを見て、構築物に入り、昔の出会いを思い出すのは建築病を持つ者のおかしさだ。

吉祥寺には午後3時30分に着いた。井の頭線に乗りたくなった。20代に恵比寿駅にくっ付いているような場所にあった中規模・ゼネコンの東京支店設計部で働いていた。家は調布市の柴崎駅そばに3年ほど住んでいた。だから渋谷駅から明大前駅まで井の頭線は通勤の足だったので懐かしい! 鉄の塊で緑色した、芋虫みたいな電車にも乗ったが、目の前の車両はすっかり新しくあの車両はこの世にはない。改善された古い車両は現在、福島駅から飯坂温泉駅間を行き来している。飯坂線と井の頭線には兄妹車両が走る。今日、乗るこの車両がやがて飯坂線を走るのだな、と想って親しみを感じた。

(思うところいろいろ)

①京都の学芸出版社から刊行されたようだ。社長に就任された井口さんとは20年ほどく交流している。井口さんの名前入り本が欲しかった。

②東京を逍遥してて首都直下型地震に遇ったらどのように生き延びたらよいのか、それを確認したかった。

③40代の著者たち10人弱で集い一冊の本を刊行するときに起きた困難、処理と対応について聞いてみたい。

④リーダーシップはどのように決まったのか。500はどう決め選んだのか。

⑤有名についてはどのように考えたのか。か

⑥web時代になぜ紙媒体で刊行するのか。

⑦トークイベントの会場構成を観たかった。

⑧「建築あそび」と当イベントの違いを確認しておきたかった。

⑨対話の形式はweb時代に合ったものなのか。

・安政江戸地震(1855)ウィキ

・関東大震災(1923)

・我が町で起きた災害調べ

・貞観地震(869)

・関東地方で起きた地震と断層

・関東地方の断層

(井の頭体験記)

■自邸を他者に開放すること

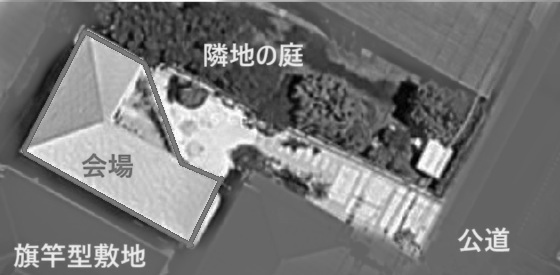

神谷さんから指定された場所は閑静な住宅街にある旗竿型敷地だ。そこは細い公道から奥まった位置に事務所兼住居が建っていた。会場の入り口あたりの公道には筆者たちが立ち並び何かを眺めていて賑やかだった。アイスクリームをすすめられたが間食せず暮らしているので断った。

建築設計などを生業としている、ご夫妻が所有する建築物だそうで、オープンハウスに似たことも兼ねるという。また家を開放し定期的に小さなイベントを開催しているようだ。次回は第三回目で骨董市のようなものを開く、と教えられた。

佐藤は1984年、福島市内に自邸を完成させ、直後から建築家などを招いた「建築あそび」と称した会合を開催してきた。井の頭の所有者が他者に自邸を開く動機を聞いたり、場の雰囲気などを観察したり、体感したり、そんな話合ったりしながら、建築がもつだろう公共圏、のようなものを、佐藤の次の世代のかたはどのように展開していくのだろうか?そんなものはなくなったのか? その点も考える機会にしたかった。加えて新しい出会いがあり、建築好きの友達も発掘できるかもしれない。見知らぬ者に場を提供することは参加者に多様な可能性を提示することでもある。

27日は著者が7名、募集人員が25名で総勢で35名ほどが一堂に会した。(人数は数えていない)。佐藤は日帰りで参加したので、主な話し合いの後、参加者同士が語り合う場が設定され、話し合いは続いたのか、それを知らない。だから自邸を開放する動機、その点も聞きのがした。佐藤が自邸を開き長年開いてきた「建築あそび」との違いや共通点を言葉を介しても確かめたかったが、時間が無く聞き取りを断念し福島に戻った。

■身近な社会のなかに、語り合いの場を提示すべき

佐藤が開く「建築あそび」は学部生をのぞき、社会人15名限定で、自邸を開放していた。人数制限を設けたのは、多数参加すると場が割れて各所で個人同士が語り合うことになり一体感が失われ、講師の語りに影響を与えると考えていたからだ。少人数で福島県産の地酒を呑みながら、ゆったりと12時間ほど講師との語り合いに集中し、疲れたらバタリと雑魚寝をきめる。その体験から共感を生むことで、参加者が地元に戻り、同じような会合の開催を期待してもいた。(註:建築あそび参加者によって、藤村龍至さんは東京では「ラウンド・アバウト・ジャーナル」、県滋賀大の丹治健太さんは「DANWASHITSU」、柳原照弘さんは大阪で「デザイン・イースト」をひらいた。)

福島市で開いていた「建築あそび」は、アカディミシャンたちの会合を知らない、高卒で社会人になった佐藤が、建築などに関する語り合いの場を自邸に設け、建築領域以外の人々との交流もはかることを目的としていた。─(建築人に偏った)─少人数で福島県産の地酒を呑みかわし、手作りの肴を口にいれ12時間ほど語り合うのは常だった。

前準備に手間がかかるので、建築あそび支援仲間を募っていた。支援者は建築を発注した者や彼らの友達(女性)が多かった。彼らは福島市内に暮らす設計発注者に偏ってもいた。

講師の語りを肴にもし、自ら暮らす場に集まった人々と語り合う、初めて会う人も半数を占めていた。遠方から訪ね来る彼らと、地べたに暮らす者が対話でつくる文化だ、とも思っていた。講師の話を聞くだけの催しものなら日本列島の津々浦々に無数にあるだろう。が、講師と時間の許すかぎり、─時には夜通し語り合う─、そのことこそが地場の「建築」の基礎を育むような気がしていた。時がたち支援者たちは病に倒れ亡くなってしまった。だが当時の記録は公開したままwebに残している。建築は路上のように見知らぬ他者と出会い、そこから未体験の交流を保障する、生み出す、ことが本来のように思う。だから無学で田舎者の佐藤は「建築あそび」を継続し開き続けた。

(註)社会学者の花田達朗さんを講師にまねいた会のあと東京大学に戻り、「小さい公共圏みつけた」と題し『建設業界』2002年12月号に発表された。)

27日の井の頭でのイベントの主旨は『有名建築事典』づくりの裏話を語り聞かせることだ。会場構成は絵に示したように、筆者と参加者が対面する構成である。

参加者と筆者たちが入り混じり、その場から発話するような形状にはなっていず、大学での講義や、よくあるイベントのような対面型構造だった。とうぜんそこには構成の暴力という権力が設定されている。そういう構造の中で筆者たちの語る裏話を聞くことになった。

『有名建築事典』は6月10日に刊行され3刷りにもなっていたので、本の内容は参加者は既に知っているという前提で、簡単な自己紹介はあっても、その後は25/7=4人になるのだから、筆者一人に参加者4人を一つのグループに分け、4対1で7セットにぐるぐる巡り語り合う場を分けて、質疑応答を繰り返し行ったほうが参加者にとっては好ましい場になったことだろう。

27日はとにかく筆者が言いたいことを砲弾(放談)気味に連続発射するような語りだった。参加者がそれぞれ手に取って思い浮かんだだろう言葉をほとんど発することは無かった、それは会場構成に起因していて、参加者はそのように振舞うのだ、と事前に感じていたからだろう。会合には筆者たち以外に会場を演出する者がいなければ、筆者たちはほとんどが大学で講義をおこなっているので、当然のように授業のような形状になってしまうのだろう。佐藤は参加者が何を考えて参加したのか、その点を主に知りたかったので、期待は外れた。

筆者たちは本を刊行しているのだから、建築という文化を耕すためにも、意欲的に参加した者たちに多くを語らせる場であり、あるいは参加者と長時間有効な対話のある場であってほしかった。講師は大学の教員たちなので、教えるという場の構造形式から脱することができにくいのだろうか。そうだとすれば建築は教育の場にしか無いことに筆者たちが落とし込んでしまっていることになる。21世紀になってもそれでよいのだろうか?教える世は過ぎたはずなので、建築情報は媒体を発行する権力者によって把握されたままでよいのか? ・・という課題が現れて久しい。世俗的に言えば、お金持ちによる、お金持ちたちの、お金持ちのための情報が「有名建築」ということになるのだろう。日々生産されるハウスメーカーの建築は有名建築になる資格をこの本では与えられていない。

■『有名事典』づくりの裏話

司会進行は種田さん。いつものように種田節は今日も快調で場づくりにも慣れた語りで参加者のハートを誘導していた。記憶違い聞き漏らしがあるので、初めに断り、会場で思ったことなどを書いていく。

本を手に取ると、表紙には東孝光さんの「塔の家」の頂部が帯からはみ出していて、こんな小さな建築だ、相変わらず今世紀に入ってもこの住宅を超える都市型住居の提案はないだろう、頭をちょいと出す絵は粋なもんだ。裏表紙には20才まえの佐藤の遊び場だった「国立代々木競技場」2棟も、帯に描いている。

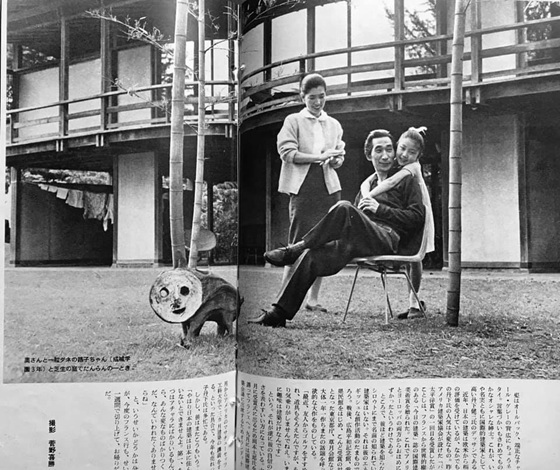

残念なことに、10代末から確認申請にたびたび通った「旧・東京都庁舎」は掲載されていない。こう書くと丹下健三好きであることがバレる。住宅の章には丹下健三の自邸が登場する。丹下邸については1969年の週刊朝日を見ただけで、佐藤は実物を観ていない。東大助教授である丹下教室には20人の助手と学生が在籍しているとも書いてある。

『有名建築事典』の表紙を見ただけでも本は、古今東西の古建築を集め簡潔に紹介した、建築の歴史書の一つであることは分かる。

週刊朝日の一部紙面)

種田さんの引導で佐藤が印象に残った言葉を順に追うことにしよう。

初めに目次を読むことではなく凡例を理解してから各頁を読んでほしいそうだ。小さなスペースに編者と著者の思いが一杯!詰めこまれた、溢れる思いを押さえた、各自のコラム1頁と1作品300字での記名記事が、この本の特徴であると告げられる。「筆者たちの300字の言葉が主役の本である」、ということだ。

並べ方は1章から19章まで用途別順にまとめてある。そうして古今東西の建築を年代順に並べ、─多量の知識と情報は必要なのだが─、建築家たちの暮らした時代背景を想像しやすくしている。建物が完成した時代状況も調べ易く、当時の世も立ち上げやすいように思う。バラバラに記憶している建築がおもいもよらず、同時代に完成したことも分かる。同時代建築であることのための編集手法で、地球の裏側で起きた建築行為を、身近な建築と一体に捉えることで、手に取った者の発想は広がるだろう。

「同時代」という言葉を使うことで、建築が完成するまで数百年を要し、あるいは改装に改築を重ねた建築は、いつ完成したか・・? という困難を筆者たちは味わうことにもなった。通例的に、この時代に竣工あるいは着工したという決めかたで、並べてもあるそうだ。

例えば伊勢神宮は平成時に竣工したことなど、で、20年ごとの式年遷宮は書き手たちを困惑させたようだ。それら問題を含むも用途順で年代順に並べてある。他方、「ガラスの家」のように、同名建築の場合は、どちらを選択し掲載するか、議論を重ねたそうだ。

本が生まれる切っ掛け

『有名建築事典』が作られる切っ掛けは、編集者の神谷さんが種田さんを訪ねたおり、種田さんが企画素案を提案した、ことによるという。神谷さんによると「最初は断定的に有名な建築を集めた本があるといいよね・・・。」という程度だった、と語っていた。

また「有名」を冠したのはリスクヘッジだそうで、生存している建築家などから、「なんで俺の建築は入ってないんだ!・・・。」と問われることを予想したクレーム対策だという。対策とはいっても参加した著者たちも。読者も「有名建築」について考える切っ掛けになれば、よいとも思ったそうだ。だから各人の中で思い思いの有名建築はあるだろうし、この本が刊行されたからと言って掲載された建築の全てが万民のための有名建築ではない、ということも言っていた。この語りは後世の建築人の脳みそを固めることに手を貸したくないということだろう。

さて、だれが有名建築を、多様な建物にするために冠する言葉を発明することができるのか?その問いに対する答えは、あるいは求める必要があるのは、大学人や建築士たち、あるいは建築愛好家にとっては要るとしても、建築は無名・有名を問わず、地域に人々の必要不可欠な場を保ち、用を成せばよいのだ。

「吾建築家なり!」と叫ぶ者たちの小さいコミュニティー内で、著者たちが後ろ指さされないようにしたつもり、だという語りは、建築をいささか狭い考え方に追い込んでしまったのではないだろうか。「有名」などと付した不遜を実行してしまった者たちには、それなりの覚悟は必要なのは言うまでもないことだが・・・。筆者たちは、臆せず委縮せず、胸をはって吾の有名建築です、と応じるだけで済むはずだ。ヘッジ策は若者が声を発することができない建築人として、建築病を推しつけ続けることにもなるのではないか?

現在の建築に関するアカデミズムが、永遠に継続するかは不明であるし、現在の評価基準は永遠ではないから、有名を持ち出す者には自明の理で、後の世の者たちに恥をかく覚悟は要るだろう。

例えば、一人の建築家が多作の場合はどっちが有名か?どうやって決めるのか? この本での決めかたは、アクセスのし易さだったと言う。そうすると現在の建築に関する有名・情報は東京都心の雑誌社などから発せられるモノが主であるから、当然のように歪みと偏りを含むことになっている。

都心に偏る、都心の情報の多さは地図に落とせば「偏りが激しい!」と、一目瞭然である。だから、日本と世界の所在地マップを掲載している。人類の発祥の地アフリカ大陸の地図を見るとエジプトの2物件だけだ。改めて断られずとも地図資料を見ただけで分かることだ。

少し辛めに書けば20世紀的、建築雑誌ふう情報が無ければ「有名建築は生まれない。」と正直に語っていれば好感はもてるだろう。東京発、建築家系発の著しい偏りの弊害を和らげるために、2人の技術者に参加してもらった、という。しかし2人の技術者が得る情報源も、東京圏発をベースにしていることは疑いようがない。有名建築事典はまだ一歩を踏み出したばかりだから、今後は世界の隅々まで有名建築発掘の旅を敢行して欲しい、と参加者の多くが思っただろう。

建築士問題対策

有名であることを固めるために、70年間にわたる建築士の試験問題に目を通した、とも語っていた。有名建築を決める拠り所の一つにしたことは、日本の建築士にとって必要な有名建築ということだろう。『有名建築事典』における、ターゲット・リーダーを類推することもできる。

事の始まりを繰り返すと、編集者の神谷彬大さんが訪ねたことから始まり、企画発案者は種田先生であったことから、種田先生が声をかけた建築仲間であることが明かされてもいた。種田友でも各分野のかたが書き手になっていて、多様な視点から一冊の本を作る努力をされてもいるが、無茶な企画であり、筆者たちの参加意図は一人一つコラムで表明されているので、さらに繰り返すが、凡例の次は、筆者たちのコラムを先に読むことだ。それが、この本では肝なのだ。多くの読者は言われずともそうしていいるだろう。

次に有名建築を500と決め、筆者たち自身がリード文と、300字前後で内容を説明している。マスメディアで言う記名記事なのだから、筆者それぞれが内容に責任を負っている、そういう本である。苦情があれば筆者それぞれが表に立つことになるはずだ。

1階客席の様子

300字の文章だけでは読者は分かりにくい、想像しにくいので500のイラストがあり、描手は野村彰さん(一級建築士)。「野村さんがいなかったらこの本ができなかった・・・・、」との重い説明があった。

ライバル本

それは同学芸出版刊行の『建築思想図鑑』だそうで、『建築有名事典』は建築初心者にとっては金の斧と銀の斧であるから両方もってないと鉄の斧で建築界に挑むことになり笑われちゃうよ・・というような事も語られていたかもしれない・・(声がちいさかった)。実社会では金の斧は柔らかく重たいので、建築文化を耕す道具にはなりえない、と佐藤は思った。金の価格が高騰している現在なら、売り飛ばして多数の切れ味のよい鉄の斧をもっているほうが役立つのではないだろうか。

筆者も参加者も、人口減少社会を生きる者たちでもある。建築士に与えられるミッションも変わったはずで、建築士制度は相変わらず前世紀のままだ。縮退社会日本が与える課題も変わっている。関係者の共感を形にする、そのことが与えられる仕事と、有名も変わっているだろう。だが、西欧建築史に限っていえば、50人ほどしかいないので、広大なアフリカ大陸や南アメリカ大陸を探査し有名建築になりえるものを探し出すのは、まだまだ先になるのだろう。

リード文は大変難しい作業だったという。マスメディアでの慣行は記者が原稿入れ、整理部の者が編集しリード文を書くことになっている。『有名建築事典』に関しては原稿を書いた者がリード文を書くという無茶で、主観的リード文に陥りやすい構造を持っている。筆者それぞれが二役を担うご苦労は類推できるけれど、リード文は筆者が書くのではなく編集者が書くべきなのではないだろうか?

作業を始めて半年ほどで500は出揃ったそうだ。その後2年半ほどの論議と調整期間を要したそうだ。また有名な建築の用途は住宅と美術館に偏った、という。用途が複合している場合、どちらに入れるのか? それは筆者の判断に任せたそうだ。

残され自覚した課題は次にむけて新しい切り口、新しい視点、新しい分類の方法を、どうとらえるか、活かすかのようだ。

私の目には文字とアイコンが小さい、耳も脳も呆けてきた老人佐藤がお聞きした「ここだけの話」は上記のような内容だった。今後若い学生がレポートを公開するそうだから、それを見てください。

旗竿敷地における竿の部分を眺めた絵。撮る機会をのがし真っ暗闇になりこれしかない。

■会場からの声

①筆者にエライ先生がすわっていず、政治性がなく健全な編集だ。

②建築家であることを確信するときはどんなときか?

応答:建築家とは自称するものではない、映画の映画監督のようなもの。で、本書では設計者と技術者の名前を書くようにした。組織事務所設計の設計の場合は悩ましかった。例えば『正面のない家』西沢文隆と坂倉建築研究所の関係。

記憶違い聞き間違えがあるだろうが、以上のような裏話だった気がする。佐藤が体験したお聞きした内容には間違いも多いだろう、指摘いただければ嬉しい。

■今後追記するかもしれない項目。

●建築あそびとの違いについて。

●お上りさんが観た東京(東京は怖いところという話)。

●井の頭公園の水について(都内の水と下水の話)。

●帰路の電車で思い浮かんだこと。

これらは機会がある時にでも、書き加えていくことにしたい。

佐藤敏宏 2025・10・7