■ はじめに

2025年4月20日建築家の渡辺豊和さんが永眠され、8月23日大阪倶楽部でお別れ会が開かれた。佐藤は福島市から日帰りで参加した。その会で体験しことと会場で思い浮かんだことを新旧時間混合の体験記としまとめ公開する。

お別れ会の様子

建築家・渡辺豊和が去る4月20日に永眠いたしました。母・富子と、父・豊和の意向で、死後一月余は公表せずに、静かに過ごしたいとのことでしたので、かなり遅れての公表とあいなったことをお詫び申し上げます。激しい気性の建築家でしたが、元来は幻想の中に揺蕩う人間でした。その本性のまま、最後の10年は過ごしてきたと思っております。本当に眠るように息を引き取りました。生前お世話になった、みなさま方にはあつく御礼申し上げます。 渡辺菊眞

先ほど菊眞さんの投稿でお父さんが4月20日に亡くなられたと知りました。ご冥福とお世話になったことを感謝申し上げます。お母さんも長いことご苦労様でした。私が知る限り、幸せな建築家の生きざまを見せていただき、ありがとうございました。(建築家としてなせるのも奥さましだいと確認しております)佐藤敏宏

■ 参加すべきか・・

2025年は6月から福島市も夏日や猛暑日もたびたび発生した。いつもの夏より高温が続いていたので、名産の桃も前倒しで小ぶりで高価になった。大阪は万博開催中で全国的に新型コロナは流行だしていた。そのうえ円安も加わりインパウンドが再燃し、外国人旅行客が押し寄せているようだ。いつもの宿の宿賃も2.5倍に高騰していた。佐藤のような老人には四重につらそうな大阪行きだ。行くべきか、迷った。

迷っていると、旧知の新田正樹さんから連絡が入り、「今どき会費高い、2000円値切って5000円にしたった。10人ぐらいしか集まらへんで〜。」と言っている。お別れ会なのに会費を値切るとは野暮だ。10人しか集まらないは嘘だろう、と思い、その時は「行かない」と答え電話を切った。

布野修司先生は、安藤忠雄さんにお別れ会の件で電話したそうだ。「渡辺さんのお別れ会開いても、人は集まらへんで。」と、お別れ会の場で挨拶に立って語っていた。

大阪の建築人たちは渡辺さんに恨みでもあって人気を低くしたがるのだろうか?「集まらない」とはどうしてか。渡辺、安藤さん二人は敗戦の日を体験して生き抜いてここにある。戦争を知らないと謡われた世代の佐藤には、理解不能な人間力があると感じる。安藤さんはほっておいてもマスメディアが動き出す大衆に受ける建築人。なのでマスコミは大発信することが常態となった。安藤さんの講演会に立っと会場が満杯、鮨詰めになるたびに、大衆は安藤さんの肉声を直に聞きたくなるのだろう。

安藤さんの大衆化と渡辺さんの底力を比較し観れば、「集まらない」ことを進んで選び、独自の道を開拓し歩いて亡くなった渡辺さん。簡単に言い換えれば建築的「ポピュラー道」を歩んでいる安藤さん。「独自の道」を孤立し颯爽と一人歩き生きていた渡辺さんだから、衆生の受けは対極になるのは必然。

二つの道は交わることが無いし、加えて渡辺さんの秋田弁交じりの語りは聞きなれない者には伝わりにくい。伝える努力も気も少ない。渡辺さんは俺の文章(魂)を読んでからこいや!と立ち上がる。渡辺さんのこの独特のオモシロさは広まらないし、縁なき衆生は度し難しを、地で生き抜いていた。他方渡辺さんは寂しがりやでもあった。世俗の世界にまぎれなくっても、富子さんが日々つくりつづけた世界の中にあって、幸いに生き続けることができていた。であるから渡辺豊和さんは地上では唯一「天空に夢を馳せつづける幸せ建築家」を絵に描いたような男性として生をまっとうできた。その二面を理解できない者には、渡辺さんの家・餓鬼舎の敷居は高すぎて跨げないだろう。

安藤さんは「渡辺さんの建築もおもろない!」と渡辺さんに向かって語りかけ、そこから遠慮無しで自由な交流を始めるべきだった、と佐藤は思う。そうして「おもろない建築とは何か」を哲学でもあるかのように、相互で自由に語り合い、解明し合意し、後世にもそのことを伝えるべきだったのだ。

建築家の意識を代弁する風聞にはよくある、お二人の間にもあったという「あいつの建築はおもろない」その溝は放置された。解明合意がなされていれば、敗戦を知らない=戦争を知らない者たちでも、いわゆる「おもろい建築」の共有可能な道は、可視化されただろう。関西を拠点にした二人の隔たりは、それをする機会を失った。だから今でも、二人の後に続く者たちは「おもろない建築」とは何か・・・その解決手段も語り合いの場も共有されないままとなっている。

後期資本主義下では当然で、建築家界にある、優劣を可視化し強化することで分断と対立を覆いかくされたままの情報が放流され続いている。また孤立もまもられる。渡辺豊和さんが夢を馳せ生き抜いた、天空を後続の者は共有し生きることが不可能となったままなのだ。

「お別れ会に人がさほど集まらない。」その方が佐藤は歓迎だ。なぜなら参集した少数の人たちだけで、渡辺豊和さんにたいする、それぞれの肉声を、一人ずつ静かに聞くことができる、と思うからだ。加えて予定の3時間あれば、会の後半では濃い語り合いと交流も可能だろう。人としての渡辺さんを記憶伝承するための方法を語り合う端緒を得ることもできたはずで、「渡辺豊和・学」が始まる絶好の機会となっただろう。そう思った。理由は分からないが、なんとなく佐藤には大ぜいの声が騒音のように聞こえ意味がなくなって久しく、交流関係も小さくなり続けて、後期資本主義の現世では落伍者としてあり、ボンヤリする時間が長くなっている。選択したのは私だ、自由は孤独に近づくことだから商売にはならない。そのことは承知している。

■日帰りしよう

新田さんには「行かない。」と答え、スマフォを置いた。そのあと「日帰りできるな!」と思った。時刻表などで調べると、福島駅始発の新幹線に乗ると12時に大阪倶楽部に着く。17時閉会で即・退室すれば、土産物を買っても新大阪駅発18時18分発の新幹線に乗り、東京駅から東北新幹線・最終便に乗り継ぐと福島駅に23時20分に着くことが分かった。翌日、一ヶ月後の新幹線の切符を6枚手にいれた。

同時に森田さんにweb電話をいれ、誰が参加するのかを確認した。「建築家の方、大学人、元所員、教え子たち、友人などです。申し込みがあったのは今は70人ほどですよ。」と教えてもらえた。70人も集まれば、それぞれの話を聞く機会の獲得は不可能だ、とも思った。

■渡辺さんに最後にお会いした日。現代イワクラ(磐座)について(最晩年の作品)。

この絵は渡辺豊和・富子さんご夫妻。最後に餓鬼舎でお会いした日は2013年5月17日の午後だった。場所は渡辺さんの餓鬼舎の食堂だ。お酒をいただいて、最後に秋田市体育館について10分ほど質疑応答した。その動画を撮影した際に静止画も撮影した。(採取した動画頭の部分を下部に埋め込んだ。)

渡辺豊和さんと富子さんに最後にお会いし語り合ったのは、2019年12月3日。場所は、「渡辺菊眞展@高知市」の控室だった。

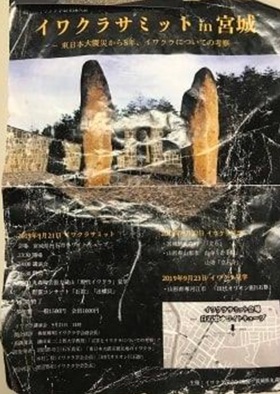

控室で語り合っていた時、「現代イワクラが出来たよ〜!」と富子さんから写真説明とイベント内容を一緒に教えていただいた。渡辺さんは病が進み言葉数はすくなくなっていたし動きも緩慢だった。

「竣工式の日、磐座学会の人達が集まるなか、鎌田東二さんが壁の上を伝え歩きながら石笛で演奏したんよ。その曲を聞いた途端、涙がボロボロぼろぼろとあふれだして止まらなくなっちゃったのよ・・。」とジェスチャー交じりに感動と興奮の様子を伝える。言葉に力があり「イワクラサミットin宮城」の様子が目に浮かび記憶に残ってしまった。観に行こう、佐藤の家からさほど遠くない、宮城県白石市内の石切り場に現代イワクラは完成してる。

後日、導かれる。渡辺豊和さん最後の作品「現代イワクラ」を体験した。突然、来福した菊眞さんと二人で体験した。所有者の案内とともに立ち入ってみると、対馬にある渡辺建築の内部と同様で、人の小さな動が起きるとその場のかすかな音は混合増幅され、演技する者(立ち入った者)、見る者の身体全体を包んでしまう。楽器内に小人になって飛び込んじゃったような感覚が生まれ、人の小さな細胞全てに響く、自分も他者と周辺環境のエネルギーがささり内包されていく。そのような特異で特徴のある場となっていた。

さらに、なるほど、日時計と暦も兼ねてもいる。楽器も兼ねた建築(場)で、渡辺豊和の時空の真骨を持つ建築(場)は大地に忽然と現れていた。

シンプルにして人を生きることを増殖・再生させる場でもあった。所有者が語るには「現代イワクラは秘仏的な扱いにしたいので、むやみに開放しない、」と語った言葉にある。

佐藤はいい判断だと同意し、現代イワクラを後にした。現代イワクラの誕生と体験を祝うかのように、その晩は月食が天空を彩る初冬の2021年11月20日だった。

右のチラシは富子さんが常時持ち歩いているのだろう、バックのなかから大事そうにとりだし佐藤に示した、くしゃくしゃと皺がはいった現代イワクラの案内図だ。

現代イワクラ内部

現代イワクラ内観と外観の2本の動画は2021年11月20日佐藤・撮影。

この場所の来歴などは現代イワクラの発注者である山田政博著『山にいのちを返す─大蔵山採石場にて─』に詳しい。参考文献も多数掲載されている。また渡辺さんと山田さんの対談や工事過程の写真が載ってもいる。

書影右の動画は、お会いした最後の日、秋田市体育館の思い出話をお聞きしようと思いスマフォをかまえたら、吉本隆明の本の話がでて驚いた。その冒頭だけ公開し、23日の話に戻ることにする。

■「渡辺豊和さんのお別れ会」体験

家族のすすめもあったので、乗り換え時の猛暑に対応する術をもたないで出かけた。予想どおり帰路の新大阪駅は大混雑と猛暑のど真ん中で息苦しい。駅ビルの空調は用をなさず暑く、歩いているだけで汗が噴きだす。土産の買い物客はレジの前で長蛇の列。夏だから暑いのは我慢するとして、土産店の混雑はこたえた。駅構内に腰をおろし休憩する場も無い、店内を彷徨う隙間さえなかった。

お別れ会のあらまし

佐藤は会場に12時に着いた。増谷さんなど教え子たち、男女6名ほどで準備をしていた。会場を見渡し主だった展示品を撮影したあと、受付で配布資料の袋詰め作業を少し手伝った。受付の目玉展示は富子さんからの依頼で飾ったという、1960年の渡辺豊和さんの卒業設計、「美術センター」。烏口で墨入れした一般図。完成予想図は青焼。福井大学で発掘してきたそうだ。

■お別れ会始まる

定刻14時、会場に集まったのは100人以上だった。女性たちは礼服参加がほとんどだった。男性の礼服姿はかぞえるほどしかなく、普段着のまま参加している大学人もいて、驚いた。厳かで静かなお別れ会を想定していて、静かに各人の語りを聞くことが出来るだろう、と思って来た、が予想を裏切られそうだ。

魚谷繁礼さんと増谷年彦さんの司会進行開始。初めに魚谷さんによって1938年8月生まれなど、渡辺豊和さんの略歴が伝えられた。

京都造形芸大名誉教授は分かるとしても、体験記の先に書いてしまった磐座(イワクラ)学会会長とは耳なれない言葉で、参加者の多くは知らなかっただろう。古代・巨石文化や現存する巨石をこよなく愛し語り合い続ける人の集いのことだ。著名な会員は今年亡くなった鎌田東二さん。

次に、発起人代表の森田一弥さんよりお別れ会の主旨説明がつたえられた。

お別れ会の主旨(要点)

・学生だったころ建築を志はじめた若い世代を、「春秋建築塾」などさまざまな場で応援していただいた。若者たちは渡辺豊和さんの懐の深さと情熱に触れて勇気や希望をもらった。

・渡辺さんは自分より上の世代や建築家の先生がたにも遠慮なく、ときに厳しい意見をはっきり伝えた。

・年齢や立場を気にすることなく建築とはなにか、建築家はどうあるべきか、それを真剣に問い続ける姿勢に、世代のへだたりなく多くの人が叱咤激励された。

・お別れ会は格式ばったことを好まれなかった渡辺さんの人柄にならって、限られた数人で企画した。献花や弔辞は排し、年齢や立場をこえて自由に語らい、渡辺さんの思い出を共有できる場にしたい。渡辺さんとの記憶を胸に自由に交流してほしい。

・渡辺さんの建築と自由な精神がこれからも私達のなかに息づいていくことを祈っている。

安藤忠雄さんの挨拶(要点)

会場は静かになった、安藤さんの力に打たれたかのように静かだった。

・渡辺さんとは長い間、つきあいだった。

・いつも強烈にいろんなことを教えていただいた。

・初めて会ったのは1969年。(開設した)事務所を案内しましたところ「・・おもしろくないね・・どないにかならんのか?」と言われた。「こんなもんでしょう」と応えた。「気合を入れて面白い建物を作るように」と言われた。そのことがスタートだ。

・生涯、渡辺さんは「あんたの建物はおもしろない!」と言い続けた。

・そのうちに一回ぐらいは「なかなかおもしろいなー」と言うてもらえる日があるのではないかと、思いながら自分なりに勉強して作ってきた。それが渡辺さんとの思いでで、渡辺さんには生きる力をいただいたような気がする。

・私にとっては「おもしろくない、どないかせ!おもしろくない!どないかせい、」と言われているうちに、この年齢(84才)まで達した。

・渡辺さんはこれから十数年は日本の建築界に苦言をていしていただけるのではないかと、考えていたのに残念だ。

・(皆さんも)渡辺さんの苦言をしっかりと心のなかに残し、大阪から、東京から世界へ向けて発信されるよう願っている。

・私には渡辺さんの力が大きかったような気がする。(みなさん)これからも体に気を付けてがんばっていただきたい。

・渡辺さんに大きな力を与えていただきました、渡辺さんありがとうございました。

安藤さんから「渡辺さんから力を得た。」と聞かされて会場は一瞬静かになったような気がした。佐藤は渡辺さんも安藤さんを意識してると思っていた。出会い初めの頃は安藤さんの事はたびたび聞かされた。お互いの存在が両者にエネルギーを与え続けたのだろうか、それなら希に観る歪なライバルだった、と思っていた、やはりそうだった。(安藤さんについての佐藤の思いでは右欄)

(渡辺さんによく聞かされたもう一人の関西の有名建築家は高松さんだ。お別れの会には参加されていなかった。お別れの言葉をおききしたかった。そう思うのは佐藤だけではなかったはずだ。)

山本理顕さん献杯の音頭 (要点)

・横浜から新幹線できた。渡辺さんの作品を観てあらためて渡辺さんは本当に自由な人だったと思った。

・私は1945年生まれ今年戦後80才。

・戦後、自由という意味をさまざまな形で受けてきた。

・「渡辺さんのような自由な存在は私にとっては希望だった」。どんどん、そういう人がいなくなった。

・渡辺さんがおられた時代はまだ批評が生きていた。批評が成り立っていた。そういう時代が渡辺さんと共に失われてしまった。

・最近の建築家たちの振舞いを見ていると暗い気持ちになる。

・渡辺さんが生きてたら彼らにも影響を与えただろう、非常に残念。

・特に私達よりうえの世代は相当だらしない。

・大阪の万博を見ていても、そういう世代の人達があまりにもだらしない。

・だらしないという意味は自由が無い。

・建築家は自由でなければ設計することができない。

・さまざまな自由があって、その自由をいかにしたら取り戻せるのか、先端にいるのが建築家だ。

・渡辺さんは自由を願ってこられた。渡辺さんありがとうございました。

(興奮しちゃったのだろう、献杯の音頭を発せず演壇から去る。司会から催促される。戻ってきて・・。)

渡辺さんの自由にたいして献杯したいと思います、と声をあげた。

佐藤の人生で会った建築家など年代順に

1966年14才─丹下健三・国立代々木(1,2)競技場。18才からは遊びとデートの場に。

1967年16才─黒川紀章『行動建築論─メタボリズムの美学』を買い読む。

1970年18才─東京支店設計部、東孝光、塔の家、新宿西口広場を観る。東の本を買う。

桜台コートビレッジを観に行き、ゼネコン設計部員の低レベルを実感。

1972年21才─中銀カプセルタワー観る。黒川氏・万博パビリオンのダメさから復活!

1973年22才─設計部員が安藤忠雄事務所へ派遣される。こき使われてる彼の愚痴を聞く。

1984年33才─福島市内にRC自邸完成。毛綱モン太さん講師に第一回建築あそび開催。

1985年34才─毛綱モン太さん学会賞を祝う会で渡辺豊和さんに会う。

1987年36才─渡辺豊和さん福島市に講演に来る。

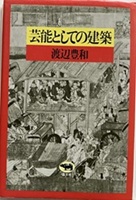

1988年37才─渡辺豊和著『芸能としての建築』を知る。推し本とするも興味持たれず。

1991年40才─渡辺豊和さん自邸に泊めていただく、後度々泊まり関西と交流開始。

泊まっているとき『現代建築様式論』をいただく。

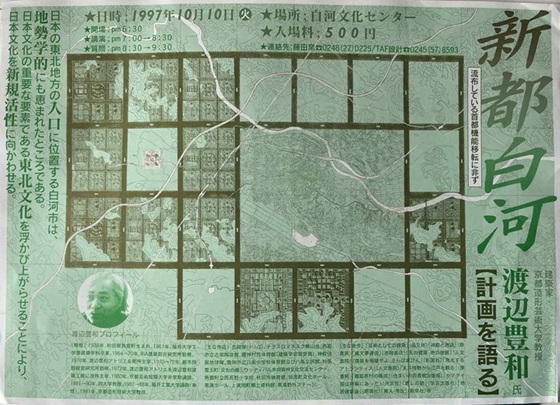

1997年46才─渡辺豊和研究室と「新都白河計画」の講演会開催する。

2000年48才─五十嵐太郎さんなど東大系の建築若者と交流開始。若者多数をゲストに建築あそび。

同年11月25日─ 渡辺豊和さんと建築あそび12時間開催する。

同年 webサイト 「full chin」で発信開始

建築あそび、すべての記録を公開し続けてる。

五十嵐太郎さんと仲間たちから「エディフィカーレ賞」をいただく。

■渡辺豊和さん福島市で講演する

佐藤が渡辺豊和さんに二度目に会ったのは、福島市で開かれた講演会場だった。時期はバブル経済が膨らみだした1987年で、何月何日だったかは覚えていない。バブル経済の風にのってやってきた。INAXという衛生陶器などの製造をおこなう会社が渡辺さんを日本各地に派遣し講演の旅を企画していた一環で、福島市に立ったのだ。

「東北なら仙台のような都市部ではなく福島市を選び講演した」と語った。福島市内のホテルでの講演会だったが、福島にいるのか、いないのか、不明の建築家たちに痛烈な、激を飛ばし講演をお仕舞にした。会場はあっけにとられていた。

佐藤はゼネコン設計部で10年下積み生活をし福島市にもどり独立設計事務所を開いて、稼いでいた。渡辺さんが福島で講演したときは、人生の目標である自邸を自主設計で造って子供を育てる、その目標を叶えてしまい、4年たっていた。

ゼネコン時代に佐藤は業界人やブローカーなどのハッタリ、脅し、すごみなど利かせ実力以上に加えて表現する人に揉まれていたので「人の激」のようなものには慣れていた。有象無象が蠢く社会を生き抜いてきていたので、激を飛ばした建築家を見ても、なるほど「こういうもの言いも建築家の一手法か・・と思った。

■渡辺さんに初めて会った日までのこと

いわゆる雑誌に登壇する建築家との最初の交流は1982年ごろだった。週に3度は遊びに行っては雑談して呑んでいた福島市内の若者のたまり場、フリーペーパーも皆で発行し基地にもなっていた場所。ジャズ喫茶『涅雅』で東京の建築家に会った。

理由は分からないけど毛綱もん太さんが知り合いのブローカーにひき連れられやってきた。彼はジャズ喫茶にたびたび来ていた。福島県内で儲け話でもあったのだろうが、手には刊行したばかりの『建築の無限』を持っていた。その時の話ぶりは印象に残った。モン太さんは女好きなようで傍には女が付いていて、氏名占いをしてあげて、いかにもうさん臭いもの言いだった。

手渡された著書を見ると建築の無限とは屋内の脇役の壁全面に鏡を貼り付け同じ屋内が写る、鏡像を内包した建築だった。今でも書棚に保存してある毛綱さんのその本の表紙裏には「山下伸子」の字画総数16と、モン太さん自筆で記してある。女たちは何者かは分からなかった。鏡といい姓名判断師といい、近づきたくない人種の類だった。

しかし、1984年10月自邸が出来住み始めたとき、毛綱さん付きのブローカーがやって来て「あんたにも箔付けるため、毛綱を呼んで講演会してくれ・・・。」と依頼があった。確か数十万円を手渡した。毛綱さんはわが家にやって来て講演した。第一回建築あそびを開いた。わが家に入りきれないほど人であふれた。音採り、写真を撮る者もいなかったので、記憶だけになっている。

その時、ブローカーに渡した金額はモン太さんに渡ったか不明だ、たぶん半分はブローカーが抜いただろう。金額は領収書があるので確認可能だがめんどくさい。その後建築あそびのゲスト講師にブローカーは介さず、往復の交通費だけ支払うことにして2008年までつづけた。建築あそびの場は、多彩な人と知り合い交流することにもなり、佐藤にとって建築あそび活動の全体は人生の宝のようなものとなった。

わが家が完成した直後だから、1984年11月中ごろ・毛綱もん太さんをゲストに第一回「建築あそび」を開いた。冬だったのでストーブを焚いていた。モン太さんは薪の上に胡坐をかいて臥薪嘗胆と言い(笑)ながら、コンクリートの壁にそれまでの毛綱建築のスライドを投影し紹介する講演がおこなわれた。それが初回「建築あそび」のいきさつだ。

その後建築あそびはたびたび開いていたが、webが普及した2000年前後までの記録は作っていない。開催日と誰がゲストだったか忘れてしまった。チラシがあるのは内藤正敏さんと村上護さんとの建築あそびだけだ。ノートにメモだけでも残しておけば記録作成はできたと反省している。

第一回建築あそびのわが家で、釧路の「反住器」を観にいくことになった。が、数か月後に理由は分からないが中止になった。

翌年(1986年)、毛綱モンタさんの学会賞を祝う会が市ヶ谷の私学会館であった。その会場で秋田訛りで口角泡を飛ばし毛綱論を熱く壇上で語っていたのが渡辺豊和さんだった。会場を出て二次会の店に現れた建築家は渡辺豊和さんと六角鬼丈さんだった。

毛綱さんとは波長が合いそうもなかったし、多摩美に就任する・・・とかで忙しくなったのだろう。それ以降、毛綱さんには会うことがないまま若くして亡くなった、と記憶している。

■渡辺豊和さんと福島市講演の会場で再会する

先にも書いた、1985年の初対面から2年後、福島市に渡辺豊和さんが現れた。二度目であった。1987年の渡辺豊和さんは、相変わらずの語りっぷりで熱くっておもしろい建築家だ!というより、ハチャメチャでおもしろい人間」だ!との印象に変わった。

80年代初期は自主イベントを企画実践していたので、驚くような人に多くあって語り合っていた。新しい事を起こす人は反抗的で世間とはずれている存在に見える者だ、ということを体感していたので、渡辺さんはそういう人の建築版の人だと思った。渡辺さんの講演会のあと開かれた二次会に、呼ばれてもいないのに忍び込んだ。福島らしいどんよりとしたクラブのようなスナックの二次会場だった。そこで、「渡辺さんの自宅に遊びに行っていいか?」と訪ねたら快諾された。

そうして渡辺さんとの交流が本格的に始まったが、亡くなるまでお付き合いする関係になるとは夢にも思っていなかった。渡辺さんが新潟で講演すると聞けば拝聴しにいく。佐渡島を旅し、新鮮なウニを美味い美味いと食べた。(INAXのおごりだったか?それは忘れた)「親父はおっかけしている、」と子供たちに笑われた。

餓鬼舎に二週間泊めていただき初期建築を虱潰しに観る

福島市での再会から4年後、1991年初秋、2週間ほど餓鬼舎(がきのや)に泊めていただき「渡辺・初期建築」を見学するため、福井、和歌山や対馬まで足を延ばし周遊して、建築の評判を聞きまわったり、住宅に入れてもらって御馳走になったり、苦情をたらふく言われたり、多彩な体験をすることができた。もちろん逐一渡辺さんには忌憚なく感想を述べた。餓鬼舎滞在期間に関西の建築家とも知り合うことになった。

その日以降10年、2000年までは関西圏の建築人たちと交流することになった。渡辺豊和さんの周りにはいつも関西の若手建築家のような人々やファン、そして建築学生が集まって、議論したり、飲み会を開いていた。佐藤は暇なとき大阪に行った。議論好きな関西建築人に会ってワイワイしていた。特に故・大島哲三さんとの交流は豊かなものだった。大島さんは若くして2002年に亡くなってしまった。2025年現在もその時に生まれた関西の人々との関係は保たれている。元気に活動し続け著名人になった人も多くいる。

その後も餓鬼舎に泊めていただいたので、延べ20日は餓鬼舎生活をしただろう。だから、辺豊和さん夫妻には迷惑をかけつづけていたことになる。最初に泊めいただいて最初に観たのは平凡な初期木造住宅と、増築された異形の餓鬼舎の内部だ。細長い直角に曲がった空間の最奥に巨柱が立ち、隣にはリートフェルトのレット&ブルー・チェアーが荷物と共に積み重ねてあった。

アンコールワットの旅でのこと

渡辺豊和さんの先導によって数年3月末は世界各地の遺跡巡りをした。最初はメキシコの旅だった。(記録へ)酷いカルチャーショックを受けた。

1994年3月カンボジアのアンコールワットの旅をしていたとき、「佐藤お前の建築写真を持ってこい」と言われていたので数点持参した。それを見た渡辺さんは「帰国したら建築文化の編集部に送れ」と指令した。帰国し編集部宛てに送った。

植田実さんと編集長と担当の女性は延べ3日間かけて観てまわっったすえ、1994年11月号に特集された。建築好きの人には佐藤の建築の一端は伝わったかもしれない。

一方、1991年ごろから妻が更年期性統合失調症を発症し数年経過していたが、94年は症状が激化した時期だった。妻の治療、子供たちの大学生活を支えることに集中していたので、建築文化掲載の作業に身がはいらなかった。雑誌に掲載されても実生活には何も響かないだろうな、とも思っていた。

建築雑誌の存在意義を佐藤は考える機会は少なかった。その時は佐藤自身に意味があることとは思えなかった。「建っているから観に行け」という態度だった。繰り返すが建っているものを写真と文字情報として加工し配布することの意味を疑っていた。雑誌掲載よりつらすぎる日常だったので、妻の治療に専念したかった、それが本音だった。

あたふたしながらも、掲載誌は発売に至り情報としての佐藤の建築が社会性を得た。そのことによって現存してる建築が相対化されたことには、感謝することになった。一方では建築雑誌が建築家幻想を支え続けるメディアであることは知っていた、けれど特集されたことは、佐藤の生と他者の縁の重なりがもたらす結果なので、受け入れた。

佐藤の本質は建築士だ。他人の金銭と土地を使って建築家の表現だとは言い張り生きてこなかった。建築については依頼者より俺の方が知っているような気がしただけだ。自前の資金で制作し自己表現する作品を展示・使用し続ける、それをしていなかったからだろう。(自邸はローンを払うし自在に造ったので例外だ)

建築家が存在するならモデルは「重源」のように妻子も所有せず墨衣のような質素なものと食事を食べ、仏教はフィクションだ、と自覚し現世を暮らす人だろう。日本には永続している宗教がない。あるのは葬式仏教やら観光仏閣だ。経典を日本人同士で共有する機会もなかった。

だから万に一つもないのだが重源のような人が現在現れたように見えても、テクノ資本主義全盛の下でも、南大門や浄土寺浄土堂、狭山池は出現しない。多くは「観光産業建築」にならざるをえない。表現とは遠い資本金を回収する施設を強いられる。それが第一義の建築行為となる。資金回収建築物(仏)は、ひっそりと長い時間を越え生き続けるだろう現代イワクラとは対極にある。建築家たちの熱意や「環境共生」と冠しても、消費されつづけるための資金回収建築になる。渡辺さんの後を引き継ぐ建築家たちは渡辺さんより過酷にあり、天空にも逃避できない。

建築士としては、単に建築を作って発注者らしい暮らしを営んでいただければ、人としての役割は果たせる。よきパートナーに恵まれた(育てた)渡辺さんのような幸せ建築家として暮らすことは、常人建築家には成せないのだから、天空生活は諦め世俗からの離脱、世間は落伍者と冠する人に見えるだろうが、そういう境地に立っことで天空暮らしにはなれずとも宙空暮しぐらいは可能だろう。

建築づくりから離れている佐藤は、今でも多くの発注者と交流もつづいている。中には解体してどこかへ消えてしまった発注者もいるから、発注者も多様だ。雑誌社へ紹介していただいた渡辺豊和さんも亡くなった。ここらが佐藤の建築士も納め時かもしれない。そう思って「渡辺豊和さんのお別れ会」に参加した。

付き合いが長かった渡辺さんのお別れ会に行くと昔の事を思い出してしまう。思い出すままに書きそえておく。

■渡辺豊和さんと共同作業した話

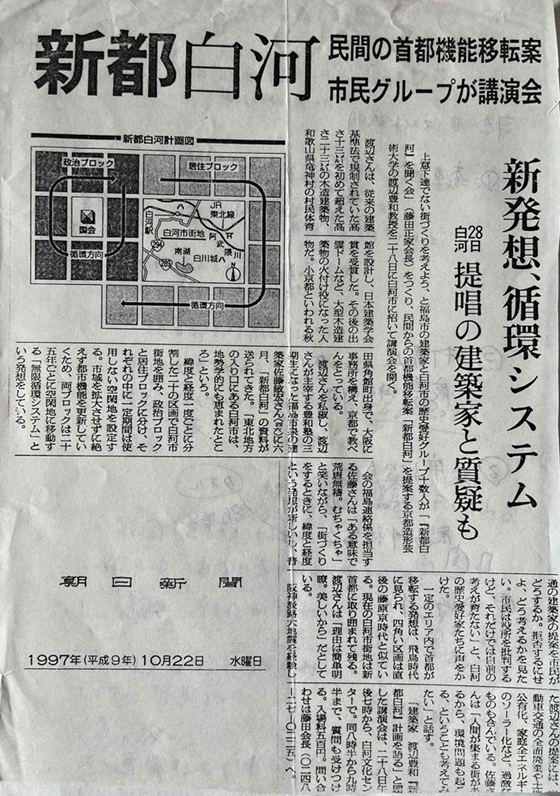

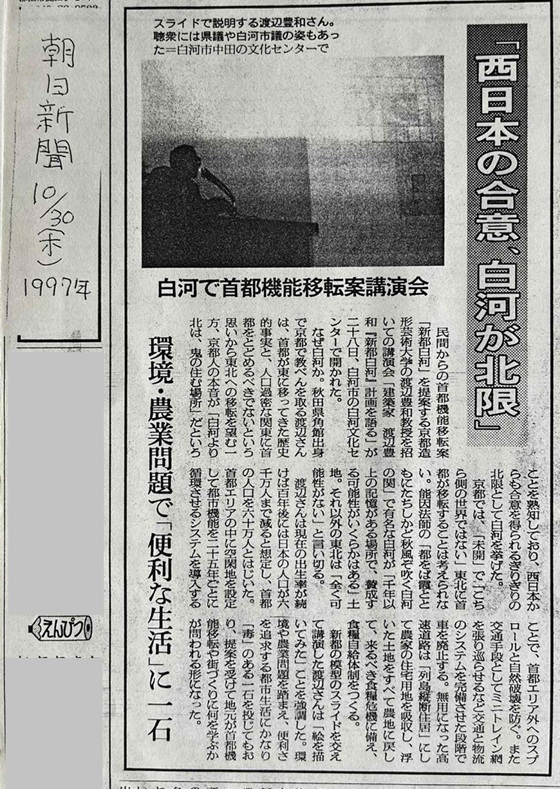

このチラシは1997年10月10日に福島県白河市で開催した首都機能移転、「新都白河」を公開するための講演会用のもので、佐藤が3000枚作成し手配りしたものだ。

1997年の初夏だったが、渡辺豊和さんから電話があり「盛岡に来い」という。直ぐ支度をし新幹線に乗った。盛岡市内の会場に立つと「日本デザイン会議」が開催されていて、多数の人々が参加していた。主催は岩手県増田知事と黒川紀章さんの共同だったような気がする。指定された時間に会場に入ると渡辺さんと、となりに黒川紀章さんがいて歓談していた。初めて生・黒川さんに会う機会になった。黒川さんがいるなら『行動建築論』を持参しサインをいただくのだった。他に著名な作家たちも集まり、背の高い作家の島田雅彦さんが目立った。

その場で、「研究室で新都白河計画をつくった、白河市で講演会を開きたいので段取りせい!」という唐突な注文だった。おもしろそうなので受けた。白河市にも旧友が暮らしていた。その彼を会長に仕立て、市民に呼びかけ17人の自主組織を「『新都白河を』聞く会」と名づけ急造し、エンジンを掛け動かした。

(最下部に拡大記事添付)

(最下部に拡大記事添付)一方、佐藤は資料を作成し県庁内記者クラブに配布した。帰り道、知識人読者の多そうな朝日新聞福島支局により、記者に直接、プレゼンした。間を置かず福島県版のトップ記事となった、首都機能移転が政府内でも検討されてた時期だったので、トップ記事としてあつかわれたのだし、会場には県職員たちも来ていた。

新都白河に関する簡潔で分かりやすい記事なので最下部に読める記事を埋め込んだ。目を通していただければ、起動時の様子と渡辺豊和さんの社会的認知内容が分かるはずだ。

聞く会の開催当日の様子も記事になったので、同様に掲載しておく。2日間にわたる聞く会だったので、式次第も保存している。記録として残そうとした100頁ほどの見本も、手もとに残っている。まずは大きな記事に目を通すことで、渡辺さんと佐藤の共同作業内容の理解が進めば嬉しい。

お別れ会の発起人は森田一弥・魚谷繁礼・首藤直哉・増谷年彦、大学人と元所員の連合であった。親族代表は渡辺菊眞。会場は大阪倶楽部4階。会費は7000円(当日5000円)だった。

大阪倶楽部ビルを南西より見る。

大阪倶楽部ビルを南西より見る。

渡辺豊和さん作1960年卒業設計完成予想図。

大阪倶楽部4階のお別れ会の様子

布野修司さんの語り(要約)

・今日も新幹線でそうとう呑んできました(すでに酔っている)。

・話すと長くなるので司会が止めます、と語った。

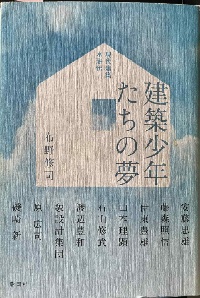

布野さんは酔っぱらっていた。渡辺さんとの思い出語りの主なものは、2011年に刊行された布野修二著『建築少年たちの夢』第六章、渡辺豊和篇に目を通しせばわかる。話を聞くより自著・本に目を通すのを勧めたほうがいい、と佐藤は思った。

23頁には関西三奇人(三馬鹿)と命名したのは編集者の植田実さんと布野さんは書いたが、酔っぱらちゃって記憶が飛んだようだ。

その他の要点を羅列する。

・『群居』で20年50号付き合った。

・「木匠塾」を立ち上げ豊和さんの発案でコンペをやって何かを作らせようとした。司会の森田・魚谷先生は実作を造った。

・豊和さんは90年代以降ほとんど建築を造らなかった。残念に思う。

・パーキンソン病になられて、お会いする機会が減った。

・ポストモダンの流れを菊眞さん世代に期待する。

・お別れの会の件で安藤さんに電話した。「豊和さんのお別れ会、集まらへんでー」といわれた。「そうかなー、やったほうがいいな。」と思った。

・会に安藤さん来てくれた。凄い参加者があってよかった。豊和さんよかったですね!

最後に酔いを払うかのように声を張りあげた姿は印象に残った。

大学人の語りがつづく

その後多くの大学人たちが語っていたが、会場の騒音と雑談が入り乱れ、聞き取ることは難しかった。

登壇したのは初めに大学人たち、次に大学の元同僚、そして元所員を代表して和田さん。唯一女性の・地球庵発注者が立ち、記憶に残る話をされた。「素晴らしい建物で庭の前が国有林です。借景として眺めながら生活しています。興味のあるかたはいつでもわが家に来てください、歓迎します・・」と語ったような気がしたが、正確じゃないかも。

佐藤はお別れ会では、元所員数名を数分ずつ、10年ごとの事務所とその当時の渡辺さんの様子を聞きたかった。もう一つは関西圏の在野建築士(家)など数名と、渡辺さんの教え子数名に登壇してもらいたかった。会場では男性・大学人偏重だった。

独自の路を歩んでいたし、知識人たちを軽蔑さえしていた渡辺さんのお別れ会の場には合わない人達だと思った。渡辺さんはアンチ大学人だったかもしれない。建築知識人コンプレックスは見え隠れしていたので、お別れ会で、ほぼ大学人の登壇はおおいに喜んでいたかもしれない。

佐藤には渡辺さんと大学人の力学は理解できない事態の一つだ。雑音の中から、時々かすかに届く大学人の肉声を、ずたずたに聞いたから、何を言いに来たのかわからなかった。

■山本さんが繰り返した「渡辺さんの自由について」

山本さんの挨拶を拝聴し、佐藤はひどく違和感を持った。「渡辺さんは自由な人ではなかった」と思って交流していたからだ。

不自由と思えた具体的例をあげよう。「独立し二作目のあと、2年間仕事が無くてーね。ついに。一回ね。「こーなったら乞食するしかないな・・」と思ったことあんの。大阪に心斎橋というところがあるんですよ。橋の上に乞食がいて、今はいないけど、モノもらってるわけ。子供を連れてその気にさせようと思って連れていった。 」2000年11月25日、佐藤の自邸で開催した「建築あそび」の講演で早々に出た!乞食しようと出かけたんだ、(記録へ)と語っている。

貧乏は相当こたえたのだろう、敗戦直後の飢えのある日々を思い出してしまったのだろうか、25年ほど経っても独立後の貧乏恐怖からは渡辺さんは自由になれなかった、と分かるエピソードだ。乞食になる自由はあっただろう、と突っ込まれそうだが、建築家になるために独立したのだから、渡辺さんは道頓堀を行き交う人に金銭を依存することは、彼にとっては自由ではないだろう。

富子さんが学習塾を営み生活と建築家としての精神を支えていた。その話も渡辺さんから何度も聞かされた。若い建築士に投資をし応援しようとする風土は日本には皆無。だから家族に依存するしかない。現金が入らない独立建築士の貧乏生活を経て佐藤も幸運にも何とか生き抜いていた。だから渡辺さんの貧乏話は身につまされる。

渡辺さんは佐藤には貧乏の恐怖を何度も語って聞かせた。大学に職を得て貧乏の恐怖から自由になったのか?と聞いてもよかったが、大学とは無関係な人生を生きて来た佐藤には、そのことを問う意味はなかった。不自由なら大学を辞して自由になれば済むからだ、在野で稼ぐ道はたくさんある。人にある自由や不自由を安易に口にし、そして有無を語ってはいけない。

もう一つのエピソードは建築家・渡辺さんの不自由を打ち砕いた事例。それは学会賞を受賞した龍神村民体育館を造るにあたって、彼の目の前にあらわれた不自由である。村民体育館は下部構造がRC、上部構造が木造の混構造の体育館としたため、建築基準法の木造建築の軒高さと最高高さの両方の制限をオーバーしてしまった。そこで「建築センターに3年通ってようやく許可になった。」と佐藤には言っていた。同時に、「休眠状態だった木造部会が生き返ったよ・・・」と杉山英男委員長に感謝された、とも語っていた。

渡辺さんは現世では自由人ではなかった。世俗を飛ばして天空に、宙空に建築を想い描いて、そこで暮らそうとするが、はっと我に返り、現実の縛りを見定めては歯を食いしばり、不自由問題を砕ききり、天空に描いた建築を実現したのだ、そう佐藤は思っていた。決して自由に生きられる経済的基盤があったわけではない、金品や資産をたんまりもって、不動産経営をして建築家を営めるような自由人には、なれなかった。

折角だからもう一つ渡辺さんが自由に見えていたが、発注者の意思から自由ではなく、努力し続け、承認を獲得した例を伝えよう。その事例はお別れ会でご婦人が挨拶した『神殿住居地球庵』での不自由だ。雑誌などで地球庵の完成姿を見た建築家などは「渡辺は自由にやってけつかる!」と誤解しただろう。俺も渡辺豊和のように自由に設計したい・・と思いこんだだろう。

しかし佐藤が、わが家で聞き取り記録し公開しているが、地球庵の発注者から渡辺さんは開放され自由に設計していたわけではない、と記録を読めばわかる。渡辺さんは時間をかけ慎重に、発注者教育をしながら観察しつづける。渡辺自身の人柄を理解し尽くし認めてもらえるまで交流しつづける。理解が深まったと思えたら、これなら認めてもらえると感じてようやく地球庵の設計を開始し提示している。

でも、渡辺さんより発注者の方が一枚上手だったことも、わが家で開いた建築あそび、地球庵について語った記録を読むと確認可能できる。

これまであげたエピソードの自由とは少し質が異なるが、渡辺さんは親子関係からも自由ではなかった。佐藤が豊和式子育て話を聞いたかぎりでは、─詳細は書かないが─佐藤の数十倍もの教育パパだった。

だから若い人には渡辺さんが自由に生きて、うらやましいなどと、誤解してもらいたくない。現世は不自由と争いの宝庫だ。若い人たちも自身が想い描いた夢のような生活、あるいは自由な建築を夢見ることだろう。その自由は誰にでも手に入れることは可能だ。しかし、渡辺豊和さんの現世の困難を飛び越えたような質素な生活の犠牲と、自由のための不断の努力を飛ばしては、夢はかなわない。努力したから叶うわけでもない。

渡辺さんは自由であるかのように見せるのは巧みだった。描いた夢を一つでも実現できればいい、そんな気構えで長時間(一生)、世俗には頓着しないし、俗人をあざ笑う、そういう人を演じ続けたわけだ。また本人もそう思い込める時間を多くしようと努力し集中していた。

佐藤は目の前で涙を流し泣いた渡辺さんを観ていたことがある。渡辺建築は雨漏りだらけだ!と誰だったか忘れたが、告げ口した。そのとき泣いて拒否した。信ずれば貧乏も雨漏りも消える、そういう建築の渡りもある。天空を生きてる人ならではの涙だと思った、とその時解った。なるほど、天空は雨もふらないし貧乏も無いし不自由などあるわけがない、人が暮らしていない。孤絶した世界の中で貴方は生きられるのか?と問われているのだ。

渡辺さんは孤絶を覚悟した暮らしぶりを営んでいた。若い人もいろいろな夢を死ぬまで捨てず、自由など現世にはありえないが生き抜いてもらいたい。渡辺さんもそう思っていたにちがいない。それでも苦しい時は渡辺さんは、小説家のように想像力を膨らませ不自由の苦しさを突破するために書き続けた。そういう手法で生きることも出来るのだと知ってほしい。

だが渡辺さんは恥ずかしくって苦しいと人前では口が裂けても言えない次男坊の性格だった。弱みを見せられない敗戦通過世代だ。それも渡辺さんの良さである。佐藤はそういう時は敗戦通過パワーが炸裂していると想って見聞きしていた。渡辺さんの人生の半分は著述業だったことを知ると、建築人生の半分は不自由だったことは明らかで、うなづいていただけるだろう。

佐藤は餓鬼舎に長期逗留して、著名な建築家の暮らしぶりとは思えない渡辺豊和さんの質素な暮らす手法を見て驚いた。(具体的には書かない)日頃の質素な暮らしぶりは天空を馳せる建築を実現するための鍵となっていたのだ。決して自由に暮らしてなどいなかった。

渡辺豊和さんは口は悪かったが、自由だからそうしてたのではない。渡辺さんの後に草も生えないと陰口を叩く後輩建築家はいたが、渡辺さんは後期資本主義から解放される生活をしていた。だから自由に見えただけだ。生きるための選択の違いでそう見えるだけだ。不自由になる選択はしない、ただそれだけを護り続けた。だから自由な人などではない。

お別れの会は歓談タイムに入る。もう大賑わいだった。佐藤が想像していた別れの会とはまるで様子が違った。仕方ないので周りの人や旧知の人と話をして時を過ごした。

最後に30分ほど渡辺菊眞さんの挨拶があって、お別れ会はお仕舞となった。人生は想定外が楽しい。大阪の暑さは想定内だったけど暑すぎてへろへろになりそうだった。予定通り、最終新幹線で福島駅に23:20分に到着し、23日のお別れ会参加の旅は終えた。

家に戻り、1週間ほどかけて渡辺菊眞さんの挨拶を文字にしweb頁をつくり公開した。

お別れ会体験記はこれでお仕舞です。

(お気づきのてん異論など歓迎します。渡辺豊和を記憶伝承する会をつくり語り合うことは意義あるように思います。その場ができたらおおいなる異論お願いしたい。

佐藤の安藤さんの思い出

安藤さんはお別れ会の挨拶で「生涯、渡辺さんは「あんたの建物はおもしろない!」と言い続けてたそうだ。また・私は渡辺さんの力が大きかったような気がします、と正直に語った。渡辺豊和さんによる安藤忠雄さんに対する低評価は、時々聞かされた。二人の「おもしろい建築」その意味は違ったままだったので、安藤さんの挨拶は素直に同意できた。

佐藤が初めて10才年上の安藤さんの人物像を知ったのは1973年だった。場所は恵比寿駅傍に建っていた、リーマンショックで倒産した関西中堅ゼネコンの東京支店4階にあった設計部室だった。社員寮が同じ建物の6階にあったので、東京支店に住み込みで設計部員をしていたようなものだ。

恵比寿駅には貨物列車置き場が併設されていたので、夜中に貨物列車が走りだすと東京支店は揺れた。振動の記憶は長持ちするものだ。目標10年で一級建築士だったが既に手に入れたので1980年辞職した。その当時は物流がトラックに奪われ、移行しつつあったので貨物列車置き場と恵比寿駅は再開発され、お洒落なビルや写真美術館などの群ができた。就職したときは恵比寿村と揶揄されていたが、がらりと変貌した。けれど石畳の緩い坂道は当時のままだ。

恵比寿駅から西側へ200mほどにあるヒルサイドテラス辺りは高さ制限が撤廃されず、通りの雰囲気は1970年当時とさほどかわっていない。道の形状と建物の高さ制限は思い出も保存する。恵比寿駅周辺、渋谷から原宿駅にかけ国立代々木競技場の辺りも含め、佐藤の青春を思い起こせる希な場所となった。働く場所の景観は人々にとって重要なんだと今は分かる。

兵庫県西宮駅傍に本店の設計部はあった。東京支店と本社設計部員の交流は頻繁に行われていた。本店で働く佐藤より10才ほど年上、─安藤さんと同世代─、川合という設計部員が東京支店の設計部室にやって来て、「安藤忠雄という売り出し中の人知ってる?ほとんど所員がいないアトリエ事務所に今、俺、派遣されて、さっきみたいに電話でどなられ、直ぐ事務所に来い!と連絡がある。時刻も場所も考えず電話で呼び出される。俺、奴隷か?と落ち込みます・・」とボヤきだした。川合さんは設計部室の書棚から安藤さん処女作だったと思うが「富島邸の掲載誌」を引っ張りだして作品を紹介してくれた。記事を見ても「塔の家」のような衝撃はうけなかった。

続けて川合さんは安藤さんの語りを真似ながら、「俺は毎月5万円支援してくれる、スポンサーが10社あって、それだけで50万円の収入がある。施主が文句いいつづけたら買い取ってしまう・・」とも演じて見せたあと、顔をしかめたのは印象に残った。「それは酷い人なのか?商売じょうずで資産を増やす人なのか?、わかりませんな・・・」と応答した記憶がある。

佐藤の月給は3.5万円ほどだったから、商売上手な人も関西におるな!人たらしめがと、おかしくなった。なにしろ他人の会社の設計部員をただ働きさせる、当然ゼネコン経営者を納得させてしまう実力ある人たらしじゃないか・・・、関西人は商売が上手だ。東京都心の建築雑誌に掲載される著名な人たちと安藤さんは気質がだいぶん違うような気がした。高卒で独学(?)だともいう。建築を独学?なんじゃそれは・・・ありえないな・・とも思った。

株主になるか支援させるか

たしか、その建築を増築し安藤事務所として使っているという話を聞いたような気がする。竣工後がたがた言う施主から設計した建築を買い取ってしまう、という新手を教えてもらった。この手は将来使えるかもしれない・・俺はそんなのは面倒だから独立してすぐに福島市にある建築会社の株主になる道を選んだ。分離課税の配当だったが、「建築設計はやめて聞き取りしよう」と思ったときに、その株を売り払い建築業者とは縁を切ってさっぱりして、無能者の路に踏み込んだ。

ゼネコン設計部の部員は、大きな設計事務所が描いた工事を受注するための手段として小さな設計事務所まで図面描の手伝いとして派遣されたりする。製図用紙だけ預かって意匠・構造・設備などすべて仕上げて納品し、確認申請も取る仕事もしていた。だから安藤さんの個人事務所に本社の部員が派遣されてた話を聞いても、驚かなかった。小さな個人事務所に派遣された一人の部員では手に負えず、数名でとりかかっていたようだ。「奴隷同然なんです・・」とこぼす姿を見て、酷い事務所もあるもんだと、雇われ者の悲哀を想い、ため息がでた。

それは東京にある設計事務所に派遣されると、仕事を納めた後、アルバイトで図面描きを依頼されることが多い。佐藤は1973年は結婚して子供も生まれる寸前。給料と同額はバイトで稼げたので設計事務所に派遣されるのは嬉しかった。生活費稼げる窓口また一つ増えるわけだ。

派遣されて困ることは一つ。「わが社に来て働け給料は高いぞ・・」と真顔でいわれるが、どう断るか?そこが継続してバイトで稼ぐ窓口を保つための要点で、誘いを上手く断るコツがある。遠い昔の技だし企業秘密なので書かない。

安藤さんが住吉の長屋に関する図面集をを刊行した、それを見たら本社設計部の代々つづいた表現方法だった。1973年以降何時まで安藤事務所に派遣されていたのか知らない。

東北人、佐藤のおじさん2人

恵比寿にあった東京支店・渋谷区恵比寿4丁目からは佐藤が好きな、寺山修司が主宰する劇団天井桟敷の劇場(渋谷区渋谷3−11ー7)に歩いて行ける、すぐそばにあった。外観は粟津潔さんのデザインだ。青森県三沢市にできた寺山修司記念館は振り子時計の平面で粟津さんが設計し現在も開館している。

六ケ所村と世界最強と言われていた米軍飛行場に挟まれた小川原湖そばにある。まさに異境だ、訪ねてみてください。(絵はサイトより)

粟津さんの自邸は川崎市の麻生区だったと思うが原広司さんの設計で、粟津さんと友達だった友人に連れられて遊びに行き、奥様から居間にまねかれお茶を頂戴したことも思い出した。友人の家は篠原一男の設計だった。傍にあるので歩いて行った。

寺山修司も渡辺豊和さんも北東北人だけど、両者、嘘のつきかや創作が上手い(作家とはそういう人達だ)。寺山の方が上手なのでポピュラーとなり世界に羽ばたいて弟子も多く育てたり、映画製作、演劇から詩歌の作詞、あしたのジョウのキャラが亡くなったあと漫画掲載されたとき、葬式まで出し、大ぜいの人を集めた。嘘つきに筋金入りだ。評論、なんでも達者な東北人のオジサンに、若い佐藤は騙されつづけた。

渡辺豊和さんも寺山修司さんも都会育ちの仲間から愛され続けた、東北人だ。

『芸能としての建築』 『家出のすすめ』

渡辺さんは建築家という職能の社会性をあばいて記していたし、寺山修司は多くの建築家にも潜む、人々の無意識に潜む、「家父長制」から若者が脱出する方法を説いた、北東北の先人だった。嘘を知る物語をしたてる者は社会や制度の嘘に敏感に応じ創作するのだ。そうして佐藤は両者から多くを学んだ。特に寺山の嘘をもって現実を粉砕してしまう鮮やかな筆さばきに騙されつづけた一人だ。嘘をもって語って設計すれば現実の建築になる。天空にて製図し地上に実建築ができるのは、愉快な出来事でもある。新しいこととはそいいう嘘=創造性が秘められている。

「塔の家」を知ったとき新鮮なショックを受けた

19才で渋谷区恵比寿駅前の寮で暮らす設計部員となった─新人は俺一人だったので可愛がっていただいた。透視図の勉強に行き会社以外に暮らす建築系の若者の多くと知り合った、先生の家にまねかれ飲み会もたびたびあって仲良し仲間が増えた。

7階にセットされた寮の食堂の窓から北側を眺めると芦原義信の富士フイルム本社、内藤多仲( たちゅう)さんの東京タワーが見えて、「東京だよオッカさん」、と思わず声に出してしまうほど。恵比寿の寮はお気に入りの場だった。1970年、高層ビルは京王ホテルや霞が関ビルぐらいだったので視界を遮るものがほとんどなく見晴らしがよかった。

一駅駅、山手線に乗ると丹下健三の代々木体育館2棟があり、大好きなデートスポットだったのでプールと競技場周りはフル活用した。現在のような柵は無かった。

一駅駅、山手線に乗ると丹下健三の代々木体育館2棟があり、大好きなデートスポットだったのでプールと競技場周りはフル活用した。現在のような柵は無かった。少し歩けば渋谷区神宮前3丁目には東孝光さんの自邸「塔の家」もあった。都会のど真ん中に住む東さんの根性と胆力にしびれた。

早速東さんの本は数冊買って「塔の家」の精神を知ると同時に彼が手掛けた新宿西口広場にでかけたもんだ。東さんお世話になりますという気分だった。

塔の家を見てしまったあとで、住吉の家のインパクトは薄れるのはしかたのないことだ。人それぞれだろうが。

17才で黒川紀章著『行動建築論』を買って頁を開いて、そく〜!設計士にならねば、と思った少年佐藤は上京そうそう、塔の家を見た。19才の少年は「家を作るならコンクリート打ち放しだ」と確信した。

(絵は2016年1月、久しぶりに塔の家に会いに行ったときに撮影)

東京支店設計部員になって、担当した30世帯ほどの共同住宅の設計時に、調子にのってコンクリートピン角打ち放しの図面を描いた。三菱系の社員が使用するための5階建て壁式RC集合住宅だ。19才の少年は気に入れば直ぐ真似してしまうものだ。

設計施工の建物の工事が始まる前に、現場担当者

、工事部長、設計担当者が集まって「着工会議」は必ずひらかれる。いきなり工事部長に「おまえなー、俺らは竹中工務店じゃねーんだ!図面全部に角付け直し、訂正しろ!」と凄まれた。工事部には大変弱い立場にある設計部の少年は角をこつこつこつこつ付けて、工事部に渡した。

、工事部長、設計担当者が集まって「着工会議」は必ずひらかれる。いきなり工事部長に「おまえなー、俺らは竹中工務店じゃねーんだ!図面全部に角付け直し、訂正しろ!」と凄まれた。工事部には大変弱い立場にある設計部の少年は角をこつこつこつこつ付けて、工事部に渡した。32才で施工を始めた現在のわが家はピン角コンクリート打ち放しだ。工事部長に怒鳴られたあの日から10年ほどの間に、コンクリート打ち放しピン角は田舎町・福島市にまで普及していた。だが福島市の建築会社はおおいに嫌がった。図面に表現してあるのでしぶしぶ施行。

ヘタクソな工事だったけど、俺が住むのだからと坪単価30万円をめざした。500万円足りなかったので5年分割で払った。

安価な工事代金だったので目をつぶった。鉄筋たくさん入れ設計したので住めればいいやって気分だった。あれから41年経って今年の糞暑さに対応し、半地下と2階の作業場を行き来、この体験記を書いている。

半地下でこの体験記を書いたが、他者と出会ことで人の生も豊かになっていくような気がする。

佐藤は現在、若い建築家などの人生を聞き取り、記録をつづけている。彼らは渡辺さんや安藤さんが生きた社会の様子とは異なる現在の世に暮らし、闘い苦悶し生き続けていて、だらしのない若者などにあったことはない。老人は若者を見下し語るような気がするのだが、若者は聞いていない。どんなに有名な老人になっても、孤独な自己回転し続けるな裸の王様に見える。

(2025年9月4日)