����c��w �W���[�i���Y�������� J-Freedom |

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̓`���@�@2015�N4���`

�@2015�N3���ȑO�̓`���W��

2018�N4��1��

���̍ŏI�u�`�̊�g���X�w���E�x�ւ̌f�ڂ́A�ً}�̓��W�����������߁A�͂ݏo���Ă��܂��A�����i�U�����j����ƂȂ��������ł��B�����A�ҏW������A��������܂����̂ŁA�C�����܂��B

2018�N3��31��

�����A

�����������Ď��͑���c��w���N�ސE���A�����ɃW���[�i���Y���������������ޔC�������܂��B����ɂ��A�������������߂��̌������͏I���܂��B����܂Ō������̊��������x�������������݂Ȃ��܂ɂ����\���グ�܂��B�������͂S������쒆�͍O����̏����̂��Ƃő�Q���ɓ��邱�ƂɂȂ�܂��B����Web�T�C�g�͂���Ƃ͕ʂɊJ�݂����\��ł��B

����Web�T�C�g�́A���Ƃ��ƍ����q�G�����̊����A�[�J�C�u�Ƃ��ĊJ�݂��ꂽ�̂��̂ŁA���ꂪ���e�I�Ɍ�����Web�T�C�g�ւƖc���ł��܂����B���̑ސE�E�ޔC�ɂƂ��Ȃ��A����Web�T�C�g�͌p������܂����A������Web�T�C�g�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A���̎��̊����A�[�J�C�u�ւƖ߂��Čp������Ă����܂��B

����c��w������ɂ������Ă̊��S�́A�Q���R���ɍs��ꂽ���̍ŏI�u�`�ŏq�ׂ��Ƃ���ł��B�K���Ȃ��ƂɁA���̍u�`���e��4���W�����ɔ����ƂȂ��g���X�w���E�x�T�����Ɍf�ڂ���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�L�^�Ƃ��Ċ����Ɏc���Ă��������܂����̂ŁA���S�̕��͂������������������Ǝv���܂��B

�ԓc�B�N

2018�N2��15��

�哝�̂̎��C�ƃW���[�i���X�g�́u�����v

�{���̍�N12��19���̋L���u�]���҂̋~�ς�ڎw���āA���͂����\GIJC 2017 in Johannesburg���ڂ݂āv�̍Ō�̂Ƃ���ŏq�ׂ��A�W���[�i���X�g�A�W���b�N�E�|�E�̓����͂ЂƂ܂��|�E�́u�����v�ɏI������B��A�t���J���a���̑哝�̃W�F�C�R�u�E�Y�}�͍����14���Ɏ��C��\�������B

�|�E�̖{�����s���ꂽ�̂́A����������A��K�₵����N11�����{�̒��O�A10��29���������BANC�i�A�t���J������c�j�c���ł�����Y�}�哝�̂̕s���ƕ��s�̐l����\�I�����A�T���W���[�i���Y���̍�i�͐�����k���Ƃ������B��A�̍��ƈ��S��SSA�iState Security Agency�j�͒����ɓ������BSSA���|�E�i�ǂ̏������I�����ƁA�U�E�K�[�f�B�A������11��13���ɕ����B����͂��傤�ǎ��������P�[�v�^�E�������̃��x�����̌Y�����Ղ����w���Ă����A���̓��̂��Ƃ������B�A�p���g�w�C�g����ɂ��̊č��ɃY�}���ꎞ���Ă���Ă����̂ł���B

���܂�ᔻ�̂Ȃ��ŁA��N12���ɃY�}��ANC�c����������A���}�|�[�U���c���ɏA���Ă����BANC�͉��@�ł̑哝�̕s�M�C���c�ĂɎ^��������j���ł߁A���c�Ă��������̂��m���ɂȂ����Ȃ��ł̎��C�ł���BANC�̓Y�}������ƌ��������̂ł���B���}�|�[�U���V�哝�̂ɂȂ�Ƃ����B�ނ͎��ƉƂő�x���ł�����B

�哝�̎��C�ŁA�|�E�̓������I��邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B�ꎞ�I�ȁu�����v�ɉ߂��Ȃ��B�l�Ԃ̎ς���Ă��A�s���ƕ��s���Y�ݏo���\���͉����ς�炸�c���Ă��邩��ł���B���̍\���Ƃ͉����B����̓A�p���g�w�C�g���I��点���Ƃ��ɍs�����傫�ȑË����̂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B���ێЉ��o�ϕ����ɂ���ăA�p���g�w�C�g����Ɉ��͂��������Ă���Ȃ��ō̂�ꂽ�I���͐����I�ɂ̓A�p���g�w�C������I��点�邪�A�o�ϓI�ɂ͂���܂ł̗����\������������Ƃ����Ë��ł���B����A����͑Ë��Ƃ͌����Ȃ���������Ȃ��B�o�ϓI�ȗ����\�����~�o���邽�߂ɃA�p���g�w�C�g�������߂��̂ł͂Ȃ����B�A�p���w�C�g�����p�~�ɂ�茋�ʓI��ANC�͐����I���͂���ɓ��ꂽ�悤�ł͂��邪�A�o�ϓI�ȗ����\���ɂ͎���o�����Ƃ��ł��Ȃ��B����ǂ��납�A�ނ���Y�}��}�|�[�U�̂悤�Ɍl�I�ɂ͂��̌o�ϓI�ȗ����\�����痘�v�ƕx�Ă��Ă���B�A�p���w�C�g�p�~�Ƃ͉��Ƃ�������ł������̂��B�������p�~�����ׂ����̂ł͂������̂����A�����ƌo�ς̌��ѕt����F�����Ă����Ȃ��ƁA�\�ԓI�Ȃ��̂������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

���͂̋\�Ԃ��琶�܂��s���ƕ��s�A���̈Ӗ��ŃW���b�N�E�|�E�̎d���ɏI���͂Ȃ��B�����āA�|�E�̒��Ԃł���T���W���[�i���X�g�����ɂƂ��Ă����l�ɏI���͂Ȃ��B

2018�N1��16��

�@�W���b�N�E�|�E�̂��̌�

�@�{����2017�N12��19���t���Ōf�ڂ����u�]���҂̋~�ς�ڎw���āA���͂������v�̍Ō�ɁA�W���[�i���X�g�A�W���b�N�E�|�E�ɂ��ď������B���̑����ł���B

�@2017�N11��13���t���̃K�[�f�B�A�����d�q�ł́A��A�t���J���{�̃C���e���W�F���X�@�ցA�r�r�`�iState Security Agency�j���w�哝�̃L�[�p�[�x�̒��ҁA�W���b�N�E�|�E�����i���鏀�����I�����A�Ɠ`���Ă���B���̋L���̂Ȃ��ŁA�����̔��s�҂́A�u�����͂��̖{�ƗE�C���钘�҂̑��ɗ��ƁA���O�ɑ��Ė���B�䂪�Ђ͌ւ�������āA�����Ȃ�@�I�A�N�V�����ɑ��Ă������̒��҂�h�q����ӎu������B���̖��ɂ��Ďs���Љ�O���[�v�����ꂽ�����̎x�������肪�����v���v�ƃC���^�r���[�ɓ����Ă���B

�@������10��29�������ȗ��A��A�t���J�̏��X�łQ���T�O�O�O��������A�T�����ȏ�̒��������Ă���A�Q�O�O�S�N�̃j�[���Z�������̊J�n�ȍ~�ōł���������s�����A�Ɣ��s�҂͌���Ă���B

2018�N1���P��

�V�N���߂łƂ��������܂��B

���̃z�[���y�[�W�ŁA�����\���グ��̂��Ō�ƂȂ�܂����B

���͂��̂R���������đ���c��w�������N�ސE���܂��B����ɔ����A�W���[�i���Y���������������ޔC���܂��B���������̂��̂͑������܂����A���̑�̑�P���͏I�����āA���������̂��Ƃő�Q���ɓ��邱�ƂɂȂ�܂��B

�Q�O�P�T�N�̐ݗ��ȗ��R�N�ԁA�݂Ȃ��܂ɂ͂��x�������������A��ς��肪�Ƃ��������܂����B���{�̃W���[�i���Y���̉��P�̂��߂ɔ��͂Ȃ���s�����Ă�������ł����A�Ƃ������肪�傫�����āA�v���悤�ɂ͂ł��܂���ł����B���Ƃ͊F����ɂ��C�����āA���͑�w������ނ��܂��B

�P��Ƃ������ƂȂ̂ŁA�u�ŏI�u�`�v��p�ӂ��܂����B�ȉ��̓����ōs���܂��B�ǂȂ��ł��Q���ł��܂��B

�ŏI�u�`�u�������A�A���^�S�j�Y���A�����ăW���[�i���Y���v

�����F�@�Q�O�P�W�N�Q���R���i�y�j���j�ߌ�Q���R�O���J��i�ߌ�R�����u�`�j

���F�@����c�L�����p�X�@�P�T���قO�Q����

��2017�N12��19���@

�]���҂̋~�ς�ڎw���āA���͂�����

�@�\GIJC 2017 in Johannesburg���ڂ݂�

�P�@���̂Q�N�Ԃɂ���������

�@��10��GIJC�iGlobal Investigative Journalism Conference: ���E�T���W���[�i���Y����c�j����A�t���J���a�����n�l�X�u���N��2017�N11��15������19���܂ł̂T���ԊJ�Â��ꂽ�B�Q�N�Ɉ�x�A�T���W���[�i���X�g�������W�����E���ł���B�����127�J������1200���̃W���[�i���X�g���W�܂����B������I�[�o�[���A�Q���\�����݂̎�t��r���Œ�~����قǂ̐����������B�J��Z�����j�[���s��ꂽ�A�E�B�b�c��w�̑�u�����W���[�i���X�g�����ɂ���Ė��ߐs�����ꂽ���i�͑s�ς������B���Ԓ��A150����p�l���A���[�N�V���b�v�A�C�x���g�Ȃǂ��������s���ĊJ�Â���A�����Ƃ����Ԃɉ߂����Z���Ȏ��Ԃ������B

�@���̑��Ƀ��Z�_�N���j�N�����玄���܂߂ĂW�����Q�������BGIJN�iGlobal Investigative Journalism Network: ���E�T���W���[�i���Y���l�b�g���[�N�j�̃f�[�r�b�h�E�J�v���������ǒ��̌v�炢�ŁA���Z�_�N���j�N���͏��Q���ɂ�������炸���^�c�́ico-sponsor�j�Ƃ��Ă̎�舵�������B���Z�_�N���j�N���͂Q�̃Z�b�V�����Ŕ��\�����āA���ꂼ��ɍD�]�������B�����������i�����Ă��āA���ɂ͊��S�[�����̂��������B�����܂ŗ����̂��Ȃ��A�Ƃ������S�ł���B���͂Q�N�O��2015�N10���ɊJ�Â��ꂽ�O����ɏ��߂ĎQ�������B����̓m���E�F�[�̃����n�������ŊJ����A�Q���Ґ���121�J������950�l�ɂ̂ڂ����B���̂Ƃ��A���Z�_�N���j�N���͂܂��Ȃ������B�������̂́A����Waseda Investigative Journalism Project (WIJP)�Ƃ������̂ƁA��w�����_�ɂ����j���[�X�g�D����肽���Ƃ����ژ_�݂����������B���̂Ƃ��A�J�v���������ǒ���A�����J����w�`���[���Y�E���C�X�������͂��߁A�����n�������Ŏ��̒m�荇�����l�X�́A�܂��v��Ƃ��ĂׂȂ��悤�ȁA���̌v�悪�₪�ă��Z�_�N���j�N���Ƃ��ăX�^�[�g���A�����\�����o���A�Q�N��̑���GIJN���������o�[�̃j���[�X�g�D�̈�Ƃ��ăf�r���[����Ƃ͑z�����Ȃ������̂ł͂Ȃ����낤���B

�@���Z�_�N���j�N���͍��N�Q���Ɂu����ꂽ�L���v�̃V���[�Y�Ŕ��M���J�n���A���̃V���[�Y�̎d���݂ō��ۘA�g��i�߂Ă���Œ��Ƀ��n�l�X�u���N���ɓo�ꂵ���B�����炱���A���܂��܂̌`�Ŋ��}���ꂽ�̂��Ǝv���B��Ԃ�ł͂Ȃ��A�T���W���[�i���Y���́u�u�c�v����Ɏ����āA����̃R���{���[�V�����̋�̓I�v�����������ĎQ���������炾�B�����炱���A���܂��܂̍���n�悩�痈���W���[�i���X�g�����Ɓu�W���[�i���Y���Ƃ������ʌ���v�Řb�������A�������������Ƃ��ł����B�ޏ���E�ނ�́A�ŏ��̈��A�́uwhat are you doing?�v�Ŏn�܂�B�T���̃e�[�}�������ő�̋��ʂ̊S���Ȃ̂��B

�@�n�ӎ��ҏW���́A�J�v��������̐��E���āA�T���ڂ́gLightning Round: Great Stories You�fve Never Heard of�h�i�P�����E���h�F���܂܂ŕ��������Ƃ��Ȃ��������X�g�[���[�j�Ƃ����l�C�̃Z�b�V�����Łu����ꂽ�L���v�ɂ��Ĕ��\�����B���̔��\���I������Ƃ���ꂩ�甏�肪�N�������B���Ƃł��鍑�̃W���[�i���X�g���n�ӂ���̂Ƃ���ɂ���ė��āA��������߁A�����ł̓d�ʂ̍s���ɂ��Č�����B�ʂ̍��̃W���[�i���X�g�́u�L���̌`�������B���ꂽ�L���͎����̍��ł����肦����������A�A�����璲�ׂĂ݂�v�ƌ�����B

�@�i�ʐ^�@�A�����J����w�C���x�X�e�B�Q�C�e�B�u�E���|�[�e�B���O�E���[�N�V���b�v�ҏW���̃`���[���Y�E���C�X����ƕM�ҁj

�Q�@GIJC�Ƃ͂ǂ������ꏊ��

�@���̐��E���Ƃ͂ǂ̂悤�ȏꏊ�ŁA����ڎw���Ă���ꏊ�Ȃ̂��낤���B����͎��̒m���Ă���悤�ȍ��ۊw��Ƃ͂��Ȃ�Ⴄ���̂��B���̏ꏊ�́A���݂��Ɋw�э����Ƃ������͋C�ɖ����Ă���B�W���[�i���X�g���m�A�N�ł����݂��̎d���ɊS�������A���݂��Ƀ��X�y�N�g���āA��b���Ă���B�����ł́A�W���[�i���X�g�̓����icolleague�j�Ƃ��Ă݂�Ȃ������ŁA�Γ��Ȃ̂��B��y�ʂ�������A�o�����Ђ��炩������A�ォ�狳���悤�Ƃ�����A���ЂɂȂ낤�Ƃ�����A�В������肷��l�͂��Ȃ��B�Ȃ����낤���B�T���W���[�i���Y���ɂ��Ă̗�����ړI�����L����Ă��邩��ł���A���̂����ŋ��ʂ�������ɗ������������Ƃ��Ă��邩�炾�B�u�V�F�A�[����v�Ƃ������Ƃ��A�����ɂ���l�X�̋��ʂ����ԓx�Ȃ̂ł���B���{�̏��炷��A�ʐ��E���ƁA���͎v�����B

�@�ł́A���̒T���W���[�i���Y���ɂ��Ă̗�����ړI�Ƃ͉����낤���B���܂��܂ȃZ�b�V�����ɏo�Ă݂āA����͈ꌾ�Ō����A�u�]���҂̋~�ς�ڎw���āA���͂����v�Ƃ������t�ŕ\���ł���ƁA���͎v���B�P�Ɍ��͂�ᔻ���邱�Ƃ��ړI�Ȃ̂ł͂Ȃ��B�܂��A��҂Ɋ��Y�����Ƃł��Ȃ��B������v�◘���������邱�Ƃł��Ȃ��B�ړI�͋]���҂��~�ς��āA���̎Љ����̓I�ɉ��P���邱�Ƃł���B������������邽�߂ɁA���̂悤�ȋ]���҂��Y�ݏo���Ă��鐭���I�A�o�ϓI�A�Љ�I���͂����̂ł���B

�@������̂悤�Ȋ��������H���悤�Ƃ���A�e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B�S�ǂ̌��͂������Ǝ��̂�����̋Ƃ����A�ЂƂ��ь��͂����ĂA�������ɔ������邩��ł���B���̗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ����Ƃ�����Ɉ����悤�Ƃ����l�X�����E�̂��܂��܂̒n�悩�炻���ɏW�܂��Ă���B���E������Ƃ���ŒT���W���[�i���X�g�͋��Ђɔ�����Ă���BVisible prison�i�ڂɌ�����č��j�����łȂ��Ainvisible prison�i�ڂɌ����Ȃ��č��j������Ahard threat�i�n�[�h�Ȃ��ǂ��j�����łȂ��A �gsoft�h threat�i�\�t�g�Ȃ��ǂ��j�������B���͑��͍d���荬���āA�ŋ߂�邱�Ƃ��I���ɂȂ��Ă����B�����Ȃ��L�Ғc�iRSF�j�̃W���[�i���X�g�������Ă������A�`�F�R�ł͎��L�҉�Ɍ�����J���V�j�R�t�e�������ēo�ꂵ�A�L�҂��������������������B

�@�J�v��������ƂR���ڂ̓��Ƀ����`���Ƃ�����Ă����̂ŁA�H���̑O�ő҂��Ă������A�ނ͂��������Ɍ���Ȃ������B���̓��̗[���ɂ킩�������Ƃ́A��c�ɎQ�����邽�߂Ƀ��n�l�X�u���N��`�ɒ������A���u�̕ҏW�҂������R����ʉ߂ł�����`�ɗ��ߒu����Ă���Ƃ����A��������A�J�v��������͋}篕ٌ�m�̎�z���`�ł̐Ղ̂��߂Ƀ����`�ɗ��邱�Ƃ��ł��Ȃ������Ƃ����̂��B���ǁA���̕ҏW�҂͓����ł����A�����Ԃ����������B�܂��A�S���ڂɂ������Z�b�V���� �gJournalists Under Fire: Strategies and Resources�h �i�C�𗁂т�W���[�i���X�g�F�헪�Ǝ����j�ɏo�Ȃ�����A�X�s�[�J�[�͂T���̂͂��Ȃ̂ɒd��ɂ͂S����������ł��Ȃ��B��l����Ȃ��Ȃ��Ǝv���Ă�����A���Ƃ��畷�����̂́A���̃X�[�_���̃W���[�i���X�g�̓��n�l�X�u���N��`�Ɍ������r���̃_�b�J��`�őߕ߂��ꂽ�Ƃ����̂��B����ɂ́A���̃Z�b�V�����ɓo�d�������L�V�R����̃W���[�i���X�g�͂ǂ������炢�����킩��Ȃ��Ƃ������f�̕\��ŁA���L�V�R�Q���O�ɔޏ��̂悭�m���Ă���W���[�i���X�g���E�Q���ꂽ�ƌ�����B

�@GIJC�ɏW�܂��Ă���l�X�ɂƂ��Ă͂����������Ƃ͒��������Ƃł͂Ȃ��̂ł���B�ޏ���E�ނ�͂����������Ƃ��O�b�ƈ��ݍ��݂A���݂��̌o�����V�F�A�[���Ȃ���A�q�b���o�������Ȃ���A�����ē����icolleague�j�Ƃ��Ă̘A�т������Ȃ���A�T���W���[�i���Y�������H���Ă������Ƃ��Ă���̂ł���B

�@���Z�_�N���j�N���͂R���ڂ̑�w�Z�b�V�����gCreating Effective University Investigative Journalism Centers�h�ŁA�gUniversity as an �eIncubator�f for Investigative Journalism: Japanese Case�h�i�T���W���[�i���Y���̃C���L���x�[�^�[�^�z����Ƃ��Ă̑�w�F���{�̃P�[�X�j�Ƃ������\���s�����B�����Œ����̃W���[�i���X�g���玿�₪�������B�u��w�͂ق�Ƃ��Ɏ���Ă����̂��B��w�̕s�������グ����A�ǂ��Ȃ�̂��v�ƁB�i��҂̃`���[���Y�E���C�X���A�����J����w�ł̎���̋�J�Ƌ�S�̘b�����ĉ��������ƁA������l�̃X�s�[�J�[�̃Z���A�E�R���l�������������B�ޏ��͌��݁A�č��R�����r�A��w�Łu�T���W���[�i���Y���̃v���t�F�b�V���i�����H�v�S�������ŁA�T���W���[�i���Y���E�Z���^�[�����w�߂Ă���B�������A�ޏ��̃L�����A�͕ʂ̏��ɂ���B�ޏ��̓t�B���s���ŁA1989�N�Ƃ��������ׂ����������Ɂu�t�B���s���T���W���[�i���Y���E�Z���^�[�v��n�݃����o�[�Ƃ��ė����グ�A���̌�W���[�t�E�G�X�g���[�h�哝�̂̎��Y�B����~���Ȃǂ̕s���ƕ��s��\�I���āA2000�N�̑哝�̎��r�̒[����������W���[�i���X�g�ł���B���̃W���[�i���X�g�́A�u�T���W���[�i���X�g�ɂƂ��āA��w�ɂ���ǂ��ɂ���A���S�ȏꏊ�Ȃǂ͂���܂���B���S�����߂�̂Ȃ�A�ŏ�����W���[�i���X�g�ɂȂ�ׂ��ł͂���܂���v�ƌ��������B

�@

�@�i�ʐ^�@��w�Z�b�V�����Ō��A�R�����r�A��w�����̃Z���A�E�R���l������j

�R�@GIJN�Ƃ͂ǂ������g�D��

�@GIJC���n�܂����̂�2001�N�ł���B���݂͂Q�N�Ɉ�x�J�Â���Ă��āA���N��10��ڂɂȂ����B�ŏ��͗L�u�������グ���A�����ȉ�c�������B�������n�܂�Ƃ��͂������������A��M�̂��鏭���̐l�X���W�܂��āA������n�߂�B�n�ݎ҂������B�����āA2003�N�ɃR�y���n�[�Q���ŊJ�Â��ꂽ��Q���c�Ƃ���GIJN���������ꂽ�B���N�Q��قǗ������A�W���[�i���Y������������у��Z�_�N���j�N���ƂƂ��ɃV���|�W�E����[�N�V���b�v���s�����}�[�N�E���[�E�n���^�[�����GIJN�n�݃����o�[�ł���B��������GIJN�͌l���������鍑�ۑg�D�ł͂Ȃ��A�g�D���������鍑�ۑg�D�Ƃ��Ĕ��������B�����āAGIJN��GIJC���J�Â���悤�ɂȂ����̂ł���B���݁AGIJN��68�J�������155�g�D�������o�[�Ƃ��Ă���B

�@�����Ɏ��܂ł�GIJN�̔��W���܂��e�Ղł͂Ȃ������B�g�D�̗��O�̌`���ƍ����̒��B�œw�͂����A��J�����Ă����B�����āAGIJN�́A�T���W���[�i���Y�������H����g�D�i�j���[�X���M�g�D��T���W���[�i���X�g�̃l�b�g���[�N�g�D�j�����݂��ɏ��������A�S�̗̂͂��������Ă������ƁA�Ƃ�킯�̌������n��̃W���[�i���X�g��j���[�X�g�D�������邱�Ƃ�����Ă����B���̂��߂ɁA���\�[�X���V�F�A�[����Ƃ����X�^�C�����o���オ���Ă���B���\�[�X�ɂ͂��܂��܂̂��̂�����B���܂��������v���W�F�N�g�̌o���ƁA�������瓾��ꂽ�q�b����@�_�A�f�[�^�̃\�[�X�A���܂��܂̎��H�P�[�X�A�m�E�n�E��X�L���A�����̊l�����@�Ȃǂ����ׂă��\�[�X�ł���A���L���Y�ł���B�����̃��\�[�X���~�ς�����J����Ă���GIJN�̃T�C�g�́A���L���Y�ژ^�Ƃ��ďd�v�Ȃ̂ł���B

�@�J�v�������畷�����Ƃ���ł́A�����GIJC�ɂ���������p�̑��z��80���h���i�P���~��j���������B���̂�����10���h�������Q����A�c���70���h���͍��c�Ȃǂ���̏��������Ƃ����B�����āA�Q���҂̂�����300���ɂ�GIJN�����scholarship ���o����Ă���B�܂藷��x������Ă���B�������Ď��O�ŎQ����p�B�ł��Ȃ��n��̃W���[�i���X�g�ɂ��Q���̋@������o���Ă���̂ł���B

�@������AGIJN���d�����Ă������������B����̓j���[�X�g�D�Ԃ̃l�b�g���[�N�̌`���ł���B�������͂�o�ό��͂��������Ƃ̘g���č�p���������Ă���O���[�o���̒��ŁA���̕s���╅�s�∫�s���E�H�b�`�h�b�O�i���͊Ď��j���邽�߂ɂ̓j���[�X�g�D���܂����ۓI�ȘA�g��g�܂Ȃ���ΐ��ʂ��グ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�N���X�{�[�_�[�E�v���W�F�N�g��������O�̂悤�ɕK�v�ɂȂ��Ă���̂ł���B���������R��̒����琬�����Ⴊ���������܂��悤�ɂȂ����B���̃l�b�g���[�L���O�̏����Ă���̂�GIJN�Ȃ̂ł���B�������c�̒S���҂̌�������l�b�g���[�N�̊�����ϋɓI�Ɏx���������Ƃ����������������B

�@�T���W���[�i���X�g�ɂƂ��ẮA�i�V���i���ȃt���[���̒��Ŏ����i���Ȗ����j����̂ł͂Ȃ��A�������z���ăO���[�o���ɍL���[���i�s���Ă���wrongdoing�i�����j�ƕs���`�Ɏ��炪�A�����Ă��鍑��Љ�A�����Ă��̐����I�E�o�ϓI���͂₻�̃v���[���[�����S���A�ꍇ�ɂ���Ă͎���������Ă���Ƃ������Ƃւ̑z���͂��K�v�Ȃ̂ł���B�W���[�i���X�g������T���̎n�܂�̓�����ɗ����Đh�������҂��Ă���̂����͊����̋]���҂����ł���B�܂�A���͂̋]���ɂȂ��Ă���l�Ԃ������A�T���W���[�i���Y���̏o���_�ł���A�T�������ɂ����Ă��X�g�[���[�ɂ����Ă��I�n���S�������ׂ����݂Ȃ̂ł���B���Ȃ킿�Aa�ł���Az�Ȃ̂ł���B

�@���̌��͊����̋]���҂Ƃ͉��̂��Ƃł���A�N�Ȃ̂��B�����͂��������҂����̊����₻��炪�I���ɍ��o���d�g�݂�\����V�X�e���̍쓮�ɂ���āA�����ƍ��Y�A�K���̒Nj��A�����Đl�ԓI�����Ȃǂ�D��ꂽ�҂����̂��Ƃł���B���Ƃ�א��҂͂���ڂƂ��Ắu�����v�̐����ƍ��Y�A�K���̒Nj��A�����Đl�ԓI���������Ƃ������t���J��Ԃ��B�������A���j�̎����ƌ��݂̏o�����𐳒��ȖڂŌ���Ζ����Ȃ悤�ɁA���邢�͋]���҂̖ڂŌ���Ζ����Ȃ悤�ɁA���Ƃ�א��҂������u�l�X�v�̐����ƍ��Y�A�K���̒Nj��A�����Đl�ԓI�����Ȃǂ�D���A�j�Ă����̂ł���B�����āA���̂��Ƃ𐭕{�E�c��E�ٔ�������Ƃ����͉B�����悤�Ƃ���̂���ł���B���������ĒT���W���[�i���X�g�͉B���ɑ��Ė\�I�ʼn�����̂��B

�@���͂̓w�����A�����Ɍ��͂ɂ�铝���Ƃ������̂̍��{�I�Ȗ���������B���ꂼ��̓����@�\�̐�����א��҂��A���ۂ́A���ՓI�ȉ��l�ł͂Ȃ��A���Ȃ̗��v���Ȃ킿��ɓ��ꂽ���͂̈ێ��g��Ɖ����Ƃ������Q�S�Ɋ�Â��Ċ������邩��ł���B�N���A�������̖����ɑΛ����邱�Ƃ�I�Ԃ̂��낤���B���ʂ̂Ƃ���A����͒T���W���[�i���X�g�ł���A�T���W���[�i���Y���Ȃ̂ł���B�����NGO�������ɉ����A���͊Ď��̉e���͂𑝂��Ă���B

�@

�@�i�ʐ^�@GIJN�����ǒ��̃f�[�r�b�h�E�J�v��������ƕM�ҁj

�S�@���n�l�X�u���N���玝���A��������

�@�u���ꂩ�牽���ł��邩�A�������ׂ����v�BGIJC�̏�ɐg��u���āA�����Ő[�ċz����A����̕������͂͂�����Ɗ�Ɍ����Ă������Ƃ��낤���A�q�V�q�V�Ƒ̂Ɋ�����ꂽ���Ƃ��낤�B����́A�u�]���҂̋~�ς�ڎw���āA���͂����v�A������Ђ�����ɂ���Ă������Ƃ��B�����āA���ۓI�ȕ]���ɑς�����u�u�c�v���A�܂�X�g�[���[���A��i���o���Ă������Ƃł���B����ɂ���Ă̂ݒT���W���[�i���X�g�͂��̑��݂������̂ł���A���ݏؖ������邱�Ƃ��ł���B�K���p�S�X�������h���X�e�B�b�N�ȍ��������Ɋւ�邱�ƂȂ��A�A�t���J��A�W�A�Ȃǂ̒T���W���[�i���X�g�����Ƌ��L���ꂽGIJN��ɂ��Ȃ��X�g�[���[�Y���Ă������Ƃɂ���ē��͑�ł��낤�BGIJC�ɎQ���������Z�_�N���j�N���̐l�X�͂��̎v�������n�l�X�u���N���玝���A�����̂ł͂Ȃ����낤���B

�@���͉��������A�������B��A�t���J�Y�̐ԃ��C���ƃS�[�g�E�`�[�Y�A�����ĂQ���̖{�ł���B�{�͗����Ƃ����N��A�t���J�Ŋ��s���ꂽ���̂ł���A�Ƃ���350�ł̌���������B

Anya Schiffrin (ed.), African Muckraking: 75 Years of Investigative Journalism from Africa, Auckland Park: Jacana Media, 2017.

Jacques Pauw, The President�fs Keepers: Those keeping Zuma in Power and out of Prison, Tafelberg: Cape Town, 2017.

�@�V�t�����Ғ��̖{�́A75�N�Ԃɋy�ԃA�t���J�����̒T���W���[�i���Y���̋Ɛт�41��i�ɑ�\�����A���ꂼ��̃X�g�[���[�̏Љ�ƍ�i�̔����Ƃ���\������Ă���B���ނ̌��o�������������A�Ɨ��ւ̓����A�f���N���V�[�ւ̓����A���N�E�_�����E���A���s�A�z�R�ƁA�����A�q���[�}�����C�c�ł���B�����ɂ̓}�b�N���C�L���O���g���Ă���B�V�t�����́AGlobal Muckraking: 100 Years of Investigative Journalism from Around the World, New Press, 2014 �Ƃ����{���o���Ă���B

�ޏ��́A�͂������̕��͂̒��Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B

�@�u1980�N�ォ��1990�N��ɂ����ăA�t���J�嗤�̑����̒n��ŁA���Ƃ��i�C�W�F���A�A�K�[�i�A�^���U�j�A�A�{�c�A�i�Ȃǂ̍��X�Ō��Ў�`�I�̐�����̈ڍs���������B���̂��Ƃ��������̒n��ł͎��R�ȃ��f�B�A�ւ̓����ܑ������̂������邱�ƂɂȂ����B���̓��̊J�ʂ��A�����̃W���[�i���X�g�ɂƂ��Ă͒T�������鎩�R�����܂ꂽ�Ƃ������Ƃ��Ӗ������B�����āA���E�̑����̏ꏊ�Ńv���X�ւ̍U�����s���Ă���ɂ��ւ�炸�A���̉ߋ��T�N�Ԃ̊ԂɒT���W���[�i���Y���̃O���[�o���ȃu�[�����N���������A���̃u�[�����A�t���J�ɂ��y���R�̈�͂��̐����I�Ȉڍs���������Ƃ������Ƃɂ���̂ł���B�v�ixxiv�Łj

�@�Q���ڂ́A�W���[�i���X�g�A�W���b�N�E�|�E�̖{�́A�ߋ��̋Ɛт̃R���N�V�����łȂ��A���N���\���ꂽ����̒T���W���[�i���Y���̍�i�ł���B���̃^�C�g���u�哝�̃L�[�p�[�F�Y�}�����͂̍��ɗ��߁A�Y�������牓�����Ă���҂����v�́A��A�t���J�̌��E�̑哝�̃W�F�C�R�u�E�Y�}�̕s���ƕ��s�A���̃Y�}���x���Ă���l���ƍ\����\�����T���̐��ʕ����Ƃ������Ƃ�����Ă���B�Y�}�́A���Ƃ��Ƃ͓�A�t���J���Y�}�̊����Ƃł���A�A�p���g�w�C�g�̔p�~�̂��߂ɓ������A�t���J������c�iANC�j�̊����Ƃł���B�����Ƃ����e����郍�x�����Ɏ��Ă���Ă������Ƃ�����iGIJC�ɏo�Ȃ���O�ɁA�������̓P�[�v�^�E���̐��ɕ����ԁA�E������ȌY�����̓��̃c�A�[�ɎQ�����A�����ƂƂ��Ď��Ă���Ă��������l�̃K�C�h�Ō��Y�����̒������w���A�l���\���E�}���f���̓Ɩ[�������j�B�Y�}��1991�N�̃A�p���g�w�C�g�p�~��̑�R��哝�̂̂��Ƃ�1999�N�ɕ��哝�̂ɂȂ�A2007�N��ANC�c���ɏA�������Ƃɂ���āA2009�N�I����ANC�叟�̌��ʁA�A�p���g�w�C�g�p�~��̑�U��ڂ̑哝�̂ɏA�����B

�@�������A�����ƂƂ��ẴY�}�͉��E�^�f�A���C�v�e�^�ɂ��N�i�A�~���Ȃǂ��܂��܂̋^�f�ɕ�܂�Ă���B���A���̓s�x�������тĂ����B�ނ��T�|�[�g���鐨�͂�l���������A���̓s�x�����o���Ă������炾�B�|�E�̂��̖{�́A�����̓��������ҁA�����̏�Ɏx�����ď����ꂽ�A�哝�̂̌��͂̈Õ��ɔ���T���W���[�i���Y���̍�i�ł���B�|�E�͖{�̍Ō�ɒu���ꂽ�ӎ������̕��͂Ō���ł���B

�@�u���͔ނ�i���ҁj�ɐ[�����`�������Ă���B�����āA�W�F�C�R�u�E�Y�}�̌㌩�l�����̉����閧�����ɖ\�I���邱�ƂŁA�����̐E���^���Ɉς˂��E�C�Ɍh�ӂ�\�������B���́A���悫��A�t���J��ǂ����߂�ނ�̓w�͂̂��߂ɐ��`���ׂ����Ɗ�]����B�v�i332�Łj

�@���A�p���g�w�C�g������S���A�̐��ϊv�𐬂�������ANC�A�����Đ����I���͂̍��ɂ���ANC�c���A���̕��s��\�I����{��O�ɂ��āA���͉��߂Ċm�M����B�v�������ł��낤�Ɖ��ł��낤�ƁA���͎͂�ɓ��ꂽ���̓����畅��n�߂�A�ƁB���n�l�X�u���N�̍����Z��n�̒��Ƀl���\���E�}���f�����Ō�ɏZ��ł������@�͂������B�����͑��q�Ɉ��p����A���q���Z��ł����B���̍��@�̑O�ɗ������Ƃ��̊��o���ォ��v���o���āA���͐l�X�̃}���f���ւ̌h�ӂɂ���`���I�Ȃ��̂������Ă������Ƃ̗��R�A�����Đl�X�̃I���o�[�E�^���{�ւ̌h�ӂ̐[���ɂ����̔[���������B�^���{��1967�N����1991�N�܂ŁA�܂�A�p���g�w�C�g�p�~�O�܂�ANC�c���߂��B�U���r�A�ւ̖S���̒��ŁA�^���ɂ����邳�܂��܂̋]�����Ȃ�����A�������w�����Ă����l�����B���͂����O�ɂ͕��s�͑�K�͂Ɏn�܂�Ȃ��B�^���{�ɂ͕��点��قǂ̌��͂͂Ȃ��������낤�B��̂ǂ����������̂��낤���B��̉��������Đ����Ƃ����̂��낤���B�^���{��1993�N��75�ŕa�ɓ|��ĖS���Ȃ����B�ނ͂P�N��ɂ���}���f���哝�̂̏A�C�������邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@�|�E��1980�N��ɑn�����ꂽ�A���A�p���g�w�C�g�̃A�t���J�̐V���uVrye Weekblad�v�i�t���[�E�E�B�[�N���[�j�̑n�������o�[�������B�W���[�i���X�g�Ƃ��Ă��܁A�哝�̂ƂȂ���ANC�����̕��s���������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɁA�ނ͗��j�ƌ��͂̃A�C���j�[�������Ă���ł͂Ȃ����낤���B

��2017�N11��7��

10��15���J�ẪV���|�W�E���u���{�͉̕���`���Ă��Ȃ����\�W���[�i���Y�����E����鍑����̕v�́A�H�����q����ƍ��䍂��������u���҂ɂ��}�����āA��ϋ����[�����̂ƂȂ�܂����B���̂Ƃ��̎��̊J��A�������Ɍf�ڂ��܂��B

�ԓc�B�N

�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c.�c

�V���|�W�E���J��A�i2017�N10��15���j�@

�u�W���[�i���Y���̎��Ƃ͉����v

�{���̓V���|�W�E���u���{�͉̕���`���Ă��Ȃ����\�W���[�i���Y�����E����鍑����̕v�ɂ��z�����������A���肪�Ƃ��������܂��B���͎�Â̑���c��w�W���[�i���Y�����������̉ԓc�Ɛ\���܂��B�{�V���|�W�E���͖{����������у��Z�_�N���j�N���A�����Ċ�g���X�̑����G���w���E�x�̕ҏW���̋��Âōs���܂��B���҂���悷��A���V���|�W�E���u�W���[�i���Y���l�v�̑�P��ڂł��B

���āA�����̓o�d�ҁA�H�����q����͊�g���X�̑����G���w���E�x��2017�N1����?3�����ɘA�ځu�}�t�B�A���ƂƂ����G�`���L�V�R�E����푈����v���f�ڂ���܂����B

�����̒��A�V�E�_�[�E�t�@���X�ȂǂŁANGO��ٌ�m��]���҂̉Ƒ��ȂǂɎ�ނ���Ă��܂��B�w�}�t�B�A���Ɓ\���L�V�R����푈�������l�X�x�Ƃ��ĒP�s�{������܂����B

���̘A�ڂ̂��Ƃ̂��Ƃł����A5��15���n�r�G���E�o�i�[�f�X�����L�V�R�k�����V�i���A�B�N���A�J���̘H��ŏe�����ĎE�Q����܂����B50�ł����B�o�i�[�f�X�́A����ƍߑg�D�̎�ނŌ����Ȏ��т�����A���E�I�ɂ������ȃW���[�i���X�g�ł��B�{�������̗F�D�g�D�ł���č��̃W���[�i���X�g�ی�ψ���iCPJ�j�̍��ۃv���X���R�܂�2011�N�Ɏ�܂��܂����B

CPJ�̃T�C�g�ɂ��A���L�V�R�ł�1992�N�ȍ~�����܂�41�l�̃W���[�i���X�g���E����Ă��܂��B���N�����ł��ނ��܂߂āA�ނ̌�̂P�l���܂߂āA���ł�4�l���E����Ă��܂��B�o�i�[�f�X�̎���A�A���W���W�[���͔ނ̋ƐтƓ������ÂсA�Ǔ�����f���𑗏o���܂����BCPJ���o�i�[�f�X�̎��𓉂މf����z�M���܂����B

���̂Q�{����f���܂��̂ŁA�������������B

�g���R�̃G���h�����哝�̂́A��N7���̔ނɑ���N�[�f�^�[���������̂��ƁA�L�͂Ȓe�����J�n���܂����B���̂Ȃ��ő����̐V���Ђ�e���r�ǂ��֎~����A�����̃W���[�i���X�g���S�ւ��������܂����B�h�C�c�ɓ������g���R�̃W���[�i���X�g�����͍��N�̏��߁u�S���ҏW�ǁv��ݒu���A�{�������̃��Z�_�N���j�N���ƗF�D�W�ɂ���A�x�������̒T���W���[�i���Y��NPO�u�R���N�e�B�u�v�����̏ꏊ����܂����B���̂����ŁA�R���N�e�B�u�̓h�C�c�ݏZ�̃G���h�����h�g���R�l�Z����g�D����g�̊댯��������悤�ȍU�����Ă��܂����B

���̂悤�ȃG���h�����哝�̂Ɓu�l�I�ȐM���W�ɂ���v�ƌւ���{�W�O�́A���т��уg���R��K�₵�A�����A�o�̃g�b�v�Z�[���X���s���Ă��܂����B������u�����헪�v�ƌĂԂ̂ł��傤���B�����Ŏ��s���A�����̋]���҂Ɣ�Q�҂��o�����������n�k���̃g���R�ɗA�o���Ă܂ŁA���{��Ƃɗ��v���グ�����A�o�ϐ����������̂ł��傤���B�g���R�̌������n���n�ł͏Z���̔��Ή^�����N�����Ă��܂��B�����̏Z���̋]���̏�ɁA�������o�ϐ������邱�Ƃ��������͖]�ނ̂ł��傤���B���������\�}����{�́u�}�X�R�~�v�A�������f�B�A�͂ǂꂾ���ǎ҂ɓ`���Ă���ł��傤���B���{���������̂悤�ȕ�]�܂Ȃ��Ȃ�A���̂Ƃ��͂��̒�R��r���āA�Ƃ������Ƃł��B

�n����ɂ́A�W���[�i���X�g�����̏��������̂̌̂ɋ�������A��������A�s���s���ɂȂ�A�E�Q�����悤�Ȓn��⍑�X������܂��B�����āA�����ď��Ȃ�����܂���B�ނ��낢�ܑ����Ă��܂��B�������A�ꌩ��������悤�ł�����ǂ��A���������n��⍑�X�ł̓W���[�i���Y��������ł���Ƃ͌����Č����܂���B���̂Ȃ�A���̂悤�Ȋ댯�Ƌ��Ђ̒��ɂ����Ă��A�����܂ŏ����ׂ����Ƃ��������Ƃ���W���[�i���X�g���������邩��ł��B�ޏ����ނ�͂�������������邩�炱���댯�Ƌ��ЂɎN�����̂ł��B

�n����ɂ́A�����ŁA�W���[�i���X�g�����̏��������̂̌̂ɎE�Q����邱�Ƃ͂Ȃ�����ǂ��A�W���[�i���Y�����ɖ��Ɏ���ł�����������܂��B�ق��Ȃ�ʓ��{�ł��B�����ׂ����Ƃ��������Ƃ���W���[�i���X�g�����Ȃ��Ȃ������A�قƂ�ǂ��Ȃ��Ȃ����Ƃ���ɂ́A���͂�W���[�i���Y���̔����k�������݂��܂���B��̔����k�̂悤�ɁA�ł��B�����āA�W���[�i���Y���̔����k�̓W���[�i���X�g���e������A�E�Q�����n��⍑�X�̂��Ƃɂ͂قƂ�NJS�������܂���B����ɊS�����ƃ��o�C�Ƃ������Ƃ��A�����k�ɐ��ރW���[�i���X�g�����͒m���Ă��邩��ł��傤�B�ق��̒n��⍑�X�ɂ��̂悤�ɓ����Ă���W���[�i���X�g������Ƃ������Ƃ��A���������̓ǎ҂ɒm����ƃ}�Y�C����ł��B�����Ă��Ȃ����������̎p���t��o����Ă��܂��܂�����B����A�����ł͂Ȃ���������܂���B�����k�ɐ��ރW���[�i���X�g�����́A���������͂��Ȃ肢���d�������Ă���Ƌ����Ė������Ă���̂�������܂���B�������A�����ׂ����Ƃ������Ă͂��Ȃ��̂ł��B�`����ׂ����Ƃ�`���Ă͂��Ȃ��̂ł��B�ɂ�������炸�������Ă���̂́A�ǂ��������Ƃł��傤���B���Ȗ����̕a�Ƃ��������悤������܂���B

���āA�u���{�͉̕���`���Ă��Ȃ����v�A���͂��̖�����ȏ�̂悤�Ȋϓ_����l���Ă��������Ǝv���Ă���܂��B����Ŏ��̂����A���I���܂��B���肪�Ƃ��������܂����B

��2017�N9��30��

�@�͖k�V��ЕҏW�Ǖ����E�ؑ����ˎ��̔ᔻ�ɉ�������

�@�{�錧���s�ɖ{�Ђ�u���͖k�V��Ђ̕ҏW�Ǖ����E�ؑ����ˎ����A���ҏW�ǂ́w�Ǖ�x�Ɍf�ڂ��ꂽ�u�����̒S����v�Ƒ肷��Q�łɂ킽�镶�̖͂`���Ŏ���ᔻ���Ă�����B�܂���������p���Ă������B

�@�@

| �@�@ | �u���錎�����̂X�����Ɏh���I�Ș_�l���ڂ����B�w�ƌ��́x���e�[�}�ɂ������W�̈�e�B����c��w�W���[�i���Y���������̉ԓc�B�N���������{�̃}�X�R�~�������ᔻ�����B �@�w���E����u�₵�A�K���p�S�X�������u�}�X�R�~�̐��v�ɂ����ẮA��Ў�`�̌������x�z���Ă���A���{�������炳�܂ɉ�����Ȃ��Ă��A���̎�O�ʼn�ЂƂ����V�X�e�������_�E�\���̎��R�̗}���@�\�Ƃ��Ď����I�ɍ쓮���A���̊��̂��Ƃł̓W���[�i���Y���̎�̓I�����҂���W���[�i���X�g���W���I�ɗ�������邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł���B���f�B�A�g�D�����ɂ�����u�u�x�i�����j�v�⎩��K���Ƃ������̎��Ȍ��{�Ƃ̓W���[�i���X�g�̎�̐��A�������̏����ł���A�����ɂق��Ȃ�Ȃ��x �@���X�ƌ��������p�����͎̂�|�Ɏ^����������ł͂Ȃ��B���Ԃ�m��Ȃ��A���邢�͋ȉ��ɂ��ƑP�I�ȓI�O��Ȏ咣�Ƃ��āA���m�ɏЉ�������炾�B�v |

�@�����ɂ���u���錎�����v�Ƃ͊�g���X���s�́w���E�x�ł���B���̘_�l�͂��̂X�����Ɂu�W���[�i���Y���Ǝs���Љ�̍Đڑ��\�\�w�C�Y���x�͂������ꏊ�����߂ė��ɏo��v�Ƃ̃^�C�g����12�łɂ킽���Čf�ڂ��ꂽ�i44-55�Łj�B

�@�u���Ԃ�m��Ȃ��A���邢�͋ȉ��ɂ��ƑP�I�ȓI�O��Ȏ咣�v�Ƃ́A���ɑ���ő勉�̔ᔻ�̌��t�ł���B������ʼn߂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���_�������B��L���p�ӏ��̂��Ƃł́A�킪�������̃v���W�F�N�g�ł���u���Z�_�N���j�N���v�A�����Ă��̃����o�[���ᔻ���Ă���B

�@���_�ɐ旧���āA���̒n�����ւ̃X�^���X�������Ă������B���܂��Ηj��n�n�����ɂ���đ������Ă���u�n�����t�H�[�����v��14�N�O�ɗ����オ�������A���͌́E�ї�������i��������c��w�����j�ƌ́E���c���i����i������q��w�����j�ƂƂ��ɐM�Z�����V���ЕҏW�ǒ��i�����j�̒��Ґ��ꂳ��i�w���� ���H�W���[�i���Y������x�M�Z�����V���ЁA2016�N�̒��ҁj�ɋ��͂��āA�V�r�b�N�E�W���[�i���Y���́u���ăV���|�v�����������B���̍����玄�͈�т��ē��{�̒n�����W���[�i���Y���Ɋ��҂������A���̉����c�ł��邱�Ƃ����F���Ă����B����ȑO����k�����܂ő����̒n������K��A�В���ҏW�ǒ��Ȃǂ̃g�b�v�A������f�X�N�Ȃǂ̒��ԊǗ��E�A�����Ď��L�҂݂̂Ȃ���ƑΘb���d�˂Ă����B

�@�����āA�ߋ��P�N�Ԃ������Ƃ��Ă݂Ă��A���͒n�����ɂ��ĂR�_�̘_�l����шӌ��\���Ă����B���n��ł́A

| �@ | �u���Ƃ����\�\�n�����̌��݂Ɖ\���v����c��w�W���[�i���Y���������ҁw���{�̌���\�\�n�����œǂ�2016�x����c��w�o�ŕ��A2016�N10��5���A452-459�ŁB |

| �A | �u�V�t�C���^�r���[�F���ꂩ��͒n�����̎���v�w�����ʐM�x2017�N1��9���A��P�ʁB |

| �B | �u�n�����̘A�тŃW���[�i���Y���̊�@�����z����v�_�����ҁw�n�����̊�́\�\�����E���S�ۏ�E�k�Е����E�����E�s�o�o�E�n���n���x�_��������������A2017�N5��15���A17-30�ŁB |

�@�������A���͈ꖕ�̕s���������Ă����B�B�̔_�����̖{�ɏ������_�l�ł́A���̍Ō�����̂悤�Ɍ���ł���B

�@

| �@�@�@ | �u���̂悤�ɂ��āA�n�����̘A�тŃW���[�i���Y���̊�@�����z���邱�Ƃ͂ł���Ǝ��͎v���B�y�ϓI�ɉ߂��邾�낤���B�������ꂵ�Ă��邾�낤���B�n�����Ɍ��z�����Ă��邾�낤���B�������A�ق��ɂǂ��ɁA���̒����x�z�̌��͍\���Ƀu���[�L��������͂����邾�낤���B�n�����̌o�c�ҁA�ҏW�����A�L�ҁA�����Đ���A�L���A�̔��̃X�^�b�t�A�̔��X�傪��ۂƂȂ��āA�r�W�l�X�Ƃ��Ăł͂Ȃ����ЂƂ��ĐV���Ђ𑨂��������ƂŁA�����āw�y�n�x�����f�B�A�̌����ĔF�����邱�ƂŁA����͉\���ƍl����B���̐��ۂ͂���瓖���҂̈ӎu�Ɣ\�͂Ɉς˂��Ă���Ǝv���B�v�i29�Łj |

�@���̌��e���������͍̂��N�̐����x�݂ł��������A���̌�A���܂��܂̌o�܂�����ɂ��A���͂�͂�u�n�����Ɍ��z�����Ă���v�Ƃ����v�����������Ă����B���e�ŕ������Ă����\���������ɂȂ��Ă����B�c�O�Ȃ�����҂͗����A�u�n�����ɉ\���͂Ȃ��v�u���ꂩ��͒n�����̎���ɂ͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����v�����������Ă����B���珑���Ă������̂�����ے肹��������Ȃ��Ƃ������S�Ɍ������Ă����B

�@�ؑ����ˎ��͎����u���Ԃ�m��Ȃ��v�Ɣᔻ���Ă���B�������낤���B���ɂ͉ߋ�����̒~�ς�����A���݂����X���X�n�������܂߂ă��f�B�A�̌���E���Ԃɂ��Ă̏�����Ă���B���́u�痢��v�́A����ɂ��Ă�����̎��Ԃ������Ă��Ȃ��l�����y���ɂ悭�����Ă���B���l���̒n�����̎В��Ƃ��Θb���ł��邵�A�ҏW�ǒ��N���X�⑽���̎��L�҂Ƃ��b���ł���B���܂��܂̐V���Ђ�OB/OG����̈ӌ��������B���[����d�b��ʉ��A���[�g�͂��낢�낾�B

�@���N�O���玄���m�M�����̂́A�n�������܂߂ē��{�́u�}�X�R�~�v�̕a���͕�����f�X�N�Ȃǒ��ԊǗ��E�ɂ���Ƃ������Ƃł���B���ԊǗ��E�����L�҂�ׂ��A���C�����킹�Ă���B�����ɑ����̒n�����Ŏ��⒆���̋L�҂̑ގЂ������Ă���ł͂Ȃ����B���Ƃ��Ƃ��C�̂������L�ҁA�u�̂���L�ҁA�\�͂̂���L�҂����߂Ă����B���ԊǗ��E�́u��Ђ̒��ŏo�������A�̂��Ȃ����v�Ǝv���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�W���[�i���X�g�ł͂Ȃ��A�T�^�I�ȐV���Ј��ɂȂ��Ă��܂��A���ʂ̉�Ђ̏�i�Ƃ��Ĕz���̋L�҂ɑ���B�����Ƀ��f�B�A�g�D�̕a�����܂��B��Ђ̃g�b�v�͂��̎��Ԃ��悭�����Ă��Ȃ��̂��A�����o���Ȃ��̂��A������ɂ���A���̎��Ԃ����P�ł��Ȃ��ł���B�����Ď��ʂ̎��͂ǂ�ǂ����Ă����B�ǎ҂�����Ă����B�̔������������Ă����B���̎��Ԃ����������Ă������Ƃɂ���āA���܂̒n�����͂��͂�ȑO�̒n�����ł͂Ȃ��Ȃ����B

�@���͂���܂œ��{�́u�}�X�R�~�v�̌��ׂ��A�ؑ����ˎ������p���ꂽ�ӏ��ɂ�����悤�ɁA���f�B�A�g�D�����ɂ�����u�u�x�v�⎩��K���Ƃ������̎��Ȍ��{�ɂ���ƍl���Ă����B�����l���Ă����͎̂������ł͂Ȃ��A�����̔�]�Ƃ����̂悤�Ɍ����Ă����B�������A���͍ŋ߁A�l����ς����B�w���E�x�̘_�l�ł��g�������t�����A���ׂ̌����́u���Ȗ����v�ɂ���B���́u���Ȗ����v�����ԊǗ��E�̃����^���e�B�ƂȂ��Ă���̂ł���B���͂��Ѓg�b�v����̈��͂������Ď���K������̂ł͂Ȃ��A���ԊǗ��E�����������ȋq�ώ��ł����A�����͂����d�������Ă���Ɓu���Ȗ����v���A�u�����v�Ȃǂƌ����ĊŔ͌f������̂̉��������A���̐��ʂ��o�����A���́u���Ȗ����v�̑ԓx�����L�҂ɉ����t���Ă����̂ł���B�ؑ����ˎ��̕��͂ɂ����ꂪ�悭����Ă���B

�@���͒n�����ɑ��錶�z����ڂ��o�߂������Ə��������A�ؑ����ˎ��̕��́A���ւ̔ᔻ��ǂ�ŁA���͒n�����ւ̉����c�ł��邱�Ƃ��ŏI�I�Ɏ��~�߂��B�����~���悤���Ȃ��B

�@�Ō�ɁA�ؑ����ˎ��ɒ��ډ������悤�B

�@�M�a�������u�ȉ��ɂ��ƑP�I�ȓI�O��Ȏ咣�v�Ɣᔻ����̂ł���A����������Ă������������B���̎�i�͂�������B�������M�a���W���[�i���X�g�Ȃ�A�W���[�i���Y����i�ŁA�܂�u�c�ɂ���āA���̌����Ă��邱�Ƃ��Ԉ���Ă��邱�Ƃ������Ă������������B�č��Ȃ�E�H�[�^�[�Q�[�g������y���^�S���y�[�p�[�Y�����̂悤�ȕŁA���{�Ȃ痧�ԗ����ɂ��u�c���p�h�����\���̋����Ɛl���v�i�w���Y�t�H�x�j��R�{�����ق��ɂ��u���N���[�g�v�i�w�����V���x�j�̂悤�ȕŁA���{�̒������͂Ȃ�n���̒n�����͂Ȃ�̒����̕s���╅�s��s���`��\���A�W���[�i���Y����i���o���Ă������������B�L�҂̓u�c�݂̂Ŗ����B�u�����v��������̂ł���A�`�}�`�}�Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�������́E�o�ό��́E�Љ�͂ɑ��đR�I�œ˔j�͂̂�����̂��o���Ă������������B���̂悤�ȃu�c���o���ꂽ�Ȃ�A���͎��̊ԈႢ��F�߂āA�M�a�ɒE�X���悤�B���̂悤�ȃu�c���o���Ȃ��Ȃ�A���́w���E�x�̘_�l�͔�����Ȃ��B

��2017�N9��13��

�@FCCJ�ł̎�܃X�s�[�`

9��11���ɍs��ꂽ�u2017�NFCCJ�̎��R���i�܁v�����ł̎��̎�܃X�s�[�`���f�ڂ��܂��B�ȉ��A�p��̃X�s�[�`�Ƃ��̓��{��ւ̖|��ł��B

Acceptance Speech for the FCCJ Award 2017/09/11

President Khaldon Azhari, and dear colleagues and friends! I would like to express to FCCJ my deepest gratitude for 2017 FCCJ Freedom of Press Award, Supporter of the Free Press.

FCCJ recognition of the work of the Waseda Chronicle and the Institute for Journalism at Waseda University has special value for me. Our university-based, nonprofit newsroom is struggling in the Galapagos-like landscape of media and journalism in this country, but we are looking forward to joining the global movement of investigative journalism.

The Chronicle is currently running alone on a track without any other Japanese media organization or journalist, but this award shows us that we are not alone and that our work is being watched carefully and appreciated by foreign correspondents in Japan. We are encouraged too by the support of donations and encouraging messages from Japanese citizens.

Today, coincidentally, is September 11. In addition to being the anniversary of the attacks in USA 16 years ago, the date is bitter and auspicious here too. Three years ago today, the president of the Asahi Shimbun, Tadakazu Kimura, retracted a major investigative story about the Fukushima Dai-ichi nuclear plant under pressure from conservative forces. Kimura apologized and the journalists responsible for the story were punished. Three months later in this room of FCCJ I gave a joint press conference to protest that retraction. The birth of Waseda Chronicle is a consequence of that suppression of investigative journalists, who subsequently left the Asahi.

Our project promoting watchdog journalism is also a response in kind to this year�fs Japan report on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression by the Special Rapporteur of the Human Rights Council of UN, Professor David Kaye. In the report, Kaye strongly recommended Japanese journalists to promote independent reporting.

Our journey of journalistic innovation has just begun. I am sure that this journey will be hard, but the Waseda Chronicle is proud to stand on the common ground of international corroborations with the journalist community. The Chronicle will never give up. Thank you very much!

FCCJ�����ł̎�܃X�s�[�`�@2017/09/11

�J���h���E�A�Y�n����A�����A�F�l�݂̂Ȃ��܁A

�u2017�NFCCJ�̎��R���i�܁v�i�t���[�v���X�̃T�|�[�^�[����j�����������AFCCJ�ɂ����납�犴�Ӑ\���グ�܂��B

���Z�_�N���j�N���Ƒ���c��w�W���[�i���Y���������̊�����FCCJ�ɂ���ĔF�߂�ꂽ���ƂɎ��͓��ʂ̉��l�������Ă���܂��B��w�ɋ��_��u���A��c���̃j���[�X�g�D�ł��郏�Z�_�N���j�N���́A���̍��̃��f�B�A�ƃW���[�i���Y���̃K���p�S�X�������̂������œ����Ă���A��������E���āA�T���W���[�i���Y���̃O���[�o���ȉ^���ɉ�����Ă����Ƃ����W�]�������Ċ������Ă��邩��ł��B

�N���j�N���͖ډ��A���Z��̃g���b�N����{�̂ق��̃��f�B�A��W���[�i���X�g�̔���������ꂸ�A������l�ő����Ă��܂�����ǂ��A���̎��܂͎���������l�ł͂Ȃ��Ƃ������ƁA�����Ď������̊��������{���݂̊O���l���h���ɂ���Ē��Ӑ[���ώ@������A���l��F�߂��Ă����Ƃ������Ƃ��������ɋ����Ă���܂��B�������́A�܂��A���{�̈�ʎs������̊�t�Ɨ�܂��̃��[�Z�[�W�ɂ���Ă��E�C�Â����Ă��܂��B

�����́A���R�ɂ��A9.11�ł��B16�N�O�̕č��ł̍U���̋L�O���ł��邱�Ƃɉ����āA���̓��t�͂��̏�ł͋ꂢ���̂ł���A�����ɍK��̂悢��ł��B3�N�O�̍����A�ؑ��ɗʁE�����V���В��͕ێ�I���͂̈��͂̂��Ƃɕ�����ꌴ���ɂ��Ă̈ꗬ�̒T���L�����������܂����B�ނ͎Ӎ߂��A���̋L���ɐӔC�̂���W���[�i���X�g���������܂����B����3������A����FCCJ�ŋ����L�҉���J���A���̋L���������ɍR�c���܂����B���̏ꏊ�����̕����ł��B�e�����ꂽ�C���x�X�e�B�Q�C�e�B�u�E�W���[�i���X�g�����͂��̌㒩���V���������Ă����܂����B���Z�_�N���j�N���̒a���́A�C���x�X�e�B�Q�C�e�B�u�E�W���[�i���X�g�ւ̒e�����Y�ݏo������̋A���Ȃ̂ł��B

�Ԍ��W���[�i���Y���𐄐i���鎄�����̃v���W�F�N�g�́A�܂��A���A�l��������̓��ʕҁA�f�[�r�b�h�E�P�C�����ɂ���č��N��o���ꂽ�A�ӌ�����ѕ\���̎��R�̌����̑��i�Ɨi��ɂ��Ă̓��{�ւ̂����̉����ł��B���̕��ŁA�ނ͓Ɨ������𑣐i����悤�ɂƓ��{�̃W���[�i���X�g�ɋ����������܂����B

�W���[�i���Y���̃C�m�x�[�V�����̎������̗��͂��n�܂�������ł��B���̗��͂����ƌ��������̂ɂȂ邱�Ƃł��傤�B���������Z�_�N���j�N���̓W���[�i���X�g�̃R�~���j�e�B�Ƃ̍��ۓI�����Ƃ������L�n�̏�ɗ����Ă��邱�Ƃ��ւ�Ƃ��Ă��܂��B���Z�_�N���j�N���͌����Ē��߂܂���B�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B

���@2017�N8��27��

A Real Crisis, a Real Hope

A Real Crisis, a Real HopeOn July 1st I presented a short speech at the conference of Japan Focus: The Asia-Pacific Journal on Contemporary Crises in the Asia-Pacific, invited by David McNeil who organized and moderated the session on the Attack on Critical Journalism and the False News Debatte: Japan, the US and the Asia-Pacific. I carry here the full text of my presentation.

�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c

A real crisis, a real hope

Tatsuro Hanada

The black ships (�gKurofune�h) of Commodore Matthew Calbraith Perry famously forced Japan to open up to trade with the rest of the world in the mid-19th century. Recently another symbolic black ship visited Japan to tell the government and people about international legal standards of freedom of opinion and expression based on Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (�gICCPR�h), and to open the Galapagos-like conditions of media and journalism in this country.

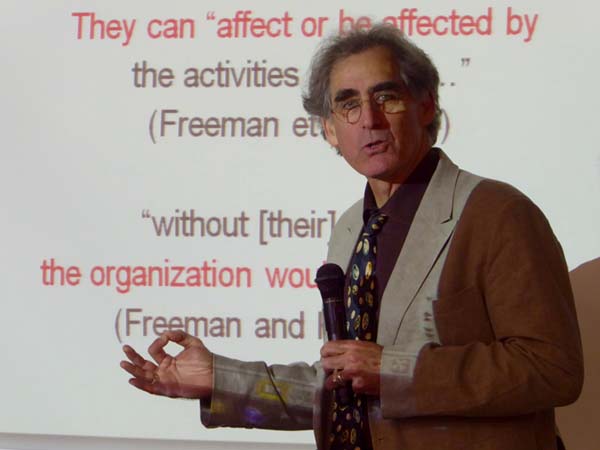

When I read the report by David Kaye, the UN�fs special rapporteur for freedom of expression, however, I found that his aim is neither to criticize the Japanese government and media institutions nor to put pressure on them. David Kaye�fs academic title is clinical professor of law, director of international justice clinic at University of California, Irvine. That should provide a clue to his mission.

He visited Japan last year to examine freedom of opinion and expression as if he were a clinical doctor examining a patient. At the end of May this year, he sent his report - in effect a medical certificate of health - to the UN Human Rights Council. He diagnosed the Japanese media as suffering from an acute lack of independence. The core conclusions and recommendations in his report refer to this lack of independence, aimed at three parties: the Government, media groups and journalists. Specifically:

* The Government should develop a framework for an independent regulator of broadcasting media.

* Media groups should publicly reject any form of threat and intimidation of journalists or other professions carrying out investigative reporting work.

* Journalists should assess how the promotion of independent reporting could be furthered by the promotion of associations among media professionals. For that purpose journalists should have greater collective solidarity.

I would say in short that what Mr. Kaye said to journalists in Japan simply was, in the words of reggae star Bob Marley: �gget up, stand up for your rights!�h

Among the three addressees of these recommendations, only the government responded - defensively - presumably because it feels under attack by this new black ship. Government officials cannot understand that the UN Special Rapporteur�fs report is a medical certificate. Media organizations and journalists, on the other hand, have stayed silent.

In my view, Japan�fs media organizations are not interested in investigative reporting, having given up their roll as public watchdog. Journalists are silent because there is no professional association of journalists in Japan. Indeed, reporters employed in Japanese mass media companies probably do not recognize themselves as journalists, as it is commonly understood as profession. Therefore they can hardly feel that Kaye�fs recommendations apply to them.

This is a real crisis of journalism in Japan: In mainstream media there is a dearth of watchdog journalists committed to investigative journalism.

By the way, I am neither a journalist nor a clinical professor of law. I would say that I am an experimental professor of sociology. As director of the Institute for Journalism at Waseda University I coordinate the Waseda Investigative Journalism Project, which created the investigative news site, Waseda Chronicle in February this year. The Chronicle is a university-based, nonprofit and investigative newsroom, which will join the global movement of investigative journalism. In June this year, the board of the Global Investigative Journalism Network approved Waseda Chronicle for membership. This project is an experiment to develop a new sustainable model of investigative journalism, including content, production and financing.

If watchdog journalism cannot find its proper place in the mainstream media in Japan, the function and the sprit of journalism will leave and look for a new home, perhaps online or in a civil society stakeholder such as an NGO. The mainstream media does not have exclusive rights over watchdog journalism. New carriers are emerging in the form of associations. This is a real hope for journalism in Japan. For this hope we need support from global civil society and collaboration with other actors and players in the movement, especially around Asia.

�@�i�`���V���g�債�Č����@�j

��2017�N8��1��

�@��o�Ɠ��������̈Ⴂ

���`�w�����A�h�q��b���C�ƁA�V����e���r�̃j���[�X�͓�����Ă���B���A����͋L�҂́u�T���v�̐��ʂł͂Ȃ��A������������̏�o�ɂ���Ĉ����N������Ă���B�����ŏ�o�Ɠ��������͋�ʂ����ׂ����낤�B�ǂ̂悤�ɁH�@���Ȃ̗��v�̂��߂̏�o�Ƒ��҂̗��v�̂��߂̓��������ƕ₦�A��ʂ��邱�Ƃ��ł���B���̊Ԃ̃j���[�X�̓��킢�́A���f�B�A����o�̎M�ƂȂ��Đ��������̃R�b�v�̒��̗����������p�������Ă���p���ƌ�����B

���̓_�ɂ��āA�������wFACTA�x�̂W�����̍ŏI�y�[�W�A�ufrom readers�v�̗�����̋��߂ŁA�ꕶ���������B���̉��̃R�����͏��ٌ������ł�����{���m�Ȃ������Ă���B���̍����瓯���̕ҏW�l�ɏA�����B�i�L�����g�債�ēǂ��j

��2017�N6��13��

�f�[�r�b�h�E�P�C�����A�L�҉�Ń��Z�_�N���j�N���Ɍ��y

���A�l��������C�������u���_�\���̎��R���̑��i�Ɨi��ɂ��Ă̓��ʕҁv�A�f�[�r�b�h�E�P�C���i�č��J���t�H���j�A��w�A�[�o�C���Z�@�w�����j�̖ڂɂ͓��{�̏͂ǂ̂悤�ɉf�����̂��B�����͗Տ���̂悤�ɓ��{�̌��_�\���̎��R�̏�f�@���āu�f�f���v���������B�u�f�f���v�����A������ɒ�o�����O�ɁA�U���Q����q��w�ŋL�҉���s��ꂽ�B

�O��Ƃ��āA���̂��Ƃ͌����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ʕ҂ɂ��āu�l�̎��i�ŕ���v�Ƃ��������������{�����߂Ƃ��ă��f�B�A�ł����z����Ă��邪�A����͌�A�����Ȃ���ΈӐ}�I�Șc�Ȃł���B���A�̃T�C�g�ɂ͎��̂悤�ɏ�����Ă���B

�gA Special Rapporteur is an independent expert appointed by the Human Rights Council to examine and report back on a country situation or a specific human rights theme. This position is honorary and the expert is not United Nations staff nor paid for his/her work. �g�i���P�j

�A�u���ʕ҂͈ꍑ�̏��邢�͊�{�I�l���ɂ��Ē��������グ�邽�߂ɐl��������ɂ���ĔC�����ꂽ�Ɨ��������Ƃł���B���̗���͖��_�E�ł���A���̐��Ƃ͍��A�E���ł��Ȃ��A��V���x�����邱�Ƃ��Ȃ��B�v

�����ɂ́u�l�v�Ƃ������t�͓o�ꂵ�Ȃ��B�o�ꂷ��̂́u�Ɨ������v�Ƃ������t�ł���B���ꂪ�d�v�Ȃ̂ł����āA���҂�����e������Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���B�����[�����͋L�҉�Łu�l�̎��i�v�ƌ����Ă������A�O���Ȃ̒ʖ�͑��v�Ȃ̂��B���{�͌��݁A���A�l��������̗������ł���iMEMBERSHIP OF THE COMMISSION ON HUMAN RIGHTS�A2006�N����2008�N�܂Łj�B

�L�҉��̎�t�ł͉p�����̂����́u��T�́@���_�Ɗ����v�̕����A�R�ŕ����z�z���ꂽ�B�L�҉�̃X�s�[�`�ŃP�C���́u���_�Ɗ����v�̂����œ��ɂR�_���s�b�N�A�b�v���ċ��������B�@���f�B�A�̓Ɨ��A�A�f�W�^���Z�p�A�B�}�C�m���e�B�E�O���[�v�̌����̗i��ł���B�����āA���Ԃ��Ƃ��Đ��������̂��A�@���f�B�A�̓Ɨ��������B����������̕��ōł��d�����ꂽ���Ƃ�������B

���́u���f�B�A�̓Ɨ��v�Ƃ����_�_�ł͌��_�\���̎��R�����Ђɒ��ʂ��Ă���Ƃ��āA����ɂR�_���s�b�N�A�b�v���ꂽ�B

�@�E�Ɨ����̊m�ۂ̖��

�@�E�W���[�i���X�g�̘A�т̌��@�Ƃ������

�@�E�L�҃N���u�V�X�e���̖��

���́u���_�Ɗ����v�̕������Ă݂�ƁA�u���f�B�A�̓Ɨ��v�͑�65���`��68����4���ڂƂȂ��Ă���B

��65���F����͐��{�����ŁA�����̓Ɨ����������邽�߂ɕ����@��S���̌������Ɣp�~���������A�����ɓƗ����������K���@�ւ̐ݒu���������Ă���B

��66���F����̓��f�B�A��ƁE�g�D�����ł���B�����Ɍg����Ă���W���[�i���X�g�⑼�̐E�\�l�ɑ��邢���Ȃ�`�̋��������ɑ��Ă����ۂ���p�������ɕ\������悤�ɗv������B

��67���F��������f�B�A��ƁE�g�D�����ł���B�������������ԕ������A�܂��V����G�����A���̕ҏW�����ւ̒��ړI�ł���ԐړI�ł���A�����Ȃ�`�̈��͂ɑ��Ă��s�f�̌x����ӂ�ׂ��ł͂Ȃ��B���ɁA�c�_�̂��鑈�_�ɂ��Ē����Ɍg���A�܂��_�]����W���[�i���X�g�ɑ��ď\�S�Ȏx���Ɨi���ۏႵ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ƃ�킯���ӂ�������ׂ��Ȃ̂́A��ϕq���ȑ��_�ɂ��Ē������Ă���W���[�i���X�g�������x�����邱�Ƃł���B���̂悤�ȑ��_�Ƃ́A���Ƃ��A����ɂ�����R�������ɔ������R�A���˔\�����E��Q�̉e���A�����đ���E���ɂ�������{�̖����Ȃǂł���B

��68���F����͓��{�̃W���[�i���X�g�Ɍ������Ă���B����͑S�Ă������B

�u���f�B�A�̎��R�ƓƗ��Ƃ́A�W���[�i���X�g�̊Ԃ̑傫�ȘA�тȂ��ɂ͊m�ۂ���邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ��B���ʕ҂̓W���[�i���X�g�̃A�\�V�G�[�V�����Ɍ��݂̋L�҃N���u�V�X�e���̉e�����c�_���邱�ƁA�܂��ӔC�̂��闧��̑S�Ă̐l�X�ɂł��邾���L���͈͂̃W���[�i���X�g�̎Q�������e���邱�Ƃ�v������B�����ɁA���ʕ҂̓W���[�i���X�g�Ɏ��̂��Ƃ�v������B�Ɨ������̑��i�Ƃ������̂������̃��f�B�A�Ŏd��������v���t�F�b�V���i���Y�ɂ��A�\�V�G�[�V�������̑��i�ɂ���Ăǂ̂悤�ɐ�ɐi�݂��邩�Ƃ������Ƃ�]����������悤�ɗv������B�v

���̑�68�������́A���̌����ł́A���́u���_�Ɗ����v�̒��Ŋj�S�����ƂȂ��Ă��鍀�ڂł���B�܂肱���ŃP�C���͉��������Ă���̂��B�ȒP�Ɍ����A�u���{�̃W���[�i���X�g�͘A�т��Ď��������̐E�\�g�D�i�A�\�V�G�[�V�����j�����A���f�B�A�̎��R�ƓƗ�����邽�߂ɗ����オ��v�ƌ����Ă���̂ł���B

�����A���̌���Ƃ���A�����ł̖��̓P�C���ɌĂт������Ă���u�W���[�i���X�g�v�͓��{�ɂ���̂��Ƃ������ł���B�����ŕ\������Ă���u�W���[�i���X�g�v�����Ȃ��̂ł���A�P�C���̌Ăт����ɂ͑Ώۂ����݂��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B�G�ɕ`�����݂ł���B�P�C���͉�ŁA���{�̃W���[�i���X�g�͉�Ђւ̒����S�����ɂ����āA�W���[�i���X�g�̓����ւ̘A�ъ���W���[�i���Y���̌����ւ̒����S���R�����悤�Ɍ�����A�Əq�ׂĂ����̂��v���o���B���́A���������l�X�����ۓI�ȗp��Ō����Ƃ���́u�W���[�i���X�g�v�ƌĂԂ̂��Ƃ������Ƃ��낤�B

���āA�P�C���̔����Œ��ڂ��ꂽ�̂́A�����ւ̌��y�̑����ł���B�����̋������������āA���̂��߂ɂ����u�v���X�̎��R�v�͎g���A�i�삳��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��Əq�ׂĂ������Ƃ���ۂɋ����c�����B

���^�����̒��ŁA�P�C���͒����ɂ��ďq�ׂ�����ŁA�ȉ��̂悤�Ȕ����������̂����B�����ŃP�C���̓��Z�_�N���j�N���ɂ��Č��y�����B

�u�S�ẴW���[�i���X�g�͑S��������ɂ���āA���܂��Ă���Ƃ������Ƃ������Ă���킯�ł͂Ȃ��B���炵������������Ƃ������Ƃ��m���Ă���B���{�ɂ����Ă����������̂����݂��Ă���Ƃ����̂́A�ڂ̓�����ɂ��������Ƃ�����B�p��ɖ|�ꂽ���͎̂����ǂ܂��Ă�����Ă���B�w�t�@�N�^�x�Ƃ��w����c�N���j�N���x�i���Q�j�A���邢�͂����������悤�ȂƂ��낪�{���ɂ�����Ƃ����Ă���Ƃ������Ƃ͏��m�����Ă���B�ł����͂��̕����ɂ�����W���[�i���X�g�̕��X�ɕ��������B�����ʂ�A���肢���Ă���Ƃ������Ƃł͂Ȃ����A����������ށA�܂��Ƃ��ȃW���[�i���Y�����A����I�Ƀ}�X���f�B�A�ɑ��݂��Ă��邩�ǂ����Ƃ������Ƃ����⎩�����Ă������������B�����Ă������Ăق����Ƃ������Ƃ��v�i���R�j

�L�҉�ɏo�Ȃ��Ă����L�҂����͂��̔������āA�ނ̗v�����ǂ̂悤�ɕ������̂��낤���B���ɂ͎肪����͂Ȃ��B�������A���̓_�Ƃ����A��68���Ƃ����A�����̖��̓����҂͋L�҉��ɗ��āA���������Ă������Ȃ̑O���̋L�ҐȂŎ�����Ă�����A����������Ă�����A�J�������Ă����l�X�ł͂Ȃ��̂��낤���B���l���̂悤�ɂ��߂�������ł͂Ȃ��B�������u���⎩���v���邱�Ƃ��Ȃ��A�����̖��ł͂Ȃ��Ƃ��߂������Ƃ��ł����Ƃ�����A�L�ҐȂɍ����Ă����̂́u�W���[�i���X�g�v�ł͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B�ʂ����Ă���ł����̂��낤���B

�i���P�jhttp://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx

�i���Q�j�������́A���Z�_�N���j�N���B

�i���R�j�Y�o�j���[�X�́u�f�[�r�b�h�E�P�C����ڕ�v���f�ڂ��Ă���B��������̈��p�ł���B���̖�ł͂Ȃ��B

http://www.sankei.com/politics/news/170603/plt1706030001-n9.html

�S�͈̂ȉ��̒ʂ�B

http://www.sankei.com/politics/news/170602/plt1706020055-n1.html

http://www.sankei.com/politics/news/170602/plt1706020056-n1.html

http://www.sankei.com/politics/news/170603/plt1706030001-n1.html

�ԓc�B�N

��2017�N6��11��

���{�ւ�CPJ�̎莆

�U���S���̍��ۃV���|�W�E���u�A�W�A�n��ɂ����钲���W���[�i���Y���F���̉\���ƓW�]�v�͖����ɏI���܂����B���̉�c�ɂ���āA�u�\���ƓW�]�v�͊m���ɊJ���ꂽ�ƌ������Ƃ��ł��܂��B�Q���҂̒N�������̂��Ƃ��������A�m�M�����Ǝv���܂��B���̂��Ƃ��A�V���|���I������Ƃ��Ɍ��t�����킵���l�X���狭�������܂����B�������n�܂�A�������n�܂낤�Ƃ��Ă���Ƃ������͋C������܂����B���ꂱ�������ۓI�Ɍ�����A�W���[�i���X�g�����ɂ���c�̕��͋C�Ȃ̂ł��B

���āA���̃V���|�����Â�������NGO�A�u�W���[�i���X�g�ی�ψ���iCPJ�j�v�͂U���X���t���ň��{���Ɏ莆�𑗂�܂����B���̌����̉p���łƓ��{��|��ł������Ɍf�ڂ��܂��BCPJ�͂��̎莆�ŁA�O���Ȃ��V���|�̂��߂ɗ�����������CPJ�̃f���Q�[�V�����̃����o�[�A�����C�^�[�ʐM�ҏW����David Schlesinger�������CPJ���Sandra M. Rowe���Ƃ̖ʒk�ɉ����Ȃ��������Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă��܂��B�����炭�����œ`���悤�Ƃ������Ƃ��`�����Ȃ������̂ŁA���{�ւ̎莆�ƂȂ�A���̎莆�����\�������̂Ǝv���܂��B���̎莆�ł́A���A�l����������ʕ҂�David Kaye���̕��̒�^���Ɏ~�ߍl������悤�ɋ��߂Ă��܂��B

�C�O�̃W���[�i���X�g�c�̂����{�́u���_�\���̎��R�v�u�v���X�̎��R�v�ɂ��ăA�N�V�������N�����Ă钆�ŁA���{�̃W���[�i���X�g�������g���P�C�����ăA�N�V�������N�����ׂ��Ƃ��Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�ԓc�B�N�@�@�@�@�i�����̉p���ł�ǂ��j�@�@�@�@�i���{��|��ł�ǂ��j�@

��2017�N5��12���@

���̖�

���̖��u�ǂ����Ă��̐l�̓W���[�i���X�g�{������ȂǂƂ������̂��w�ł���Ă���̂��낤�v�Ǝv���Ă�����������������������܂���B���̔w�i�̂��镔����`����L�����A2017�N5��11���t�������V���[���Ɍf�ڂ���܂����B�u�����v�Ƃ������ł��B�u���Ȃ��̂��߂ɂȂ�Ȃ�����A��߂Ă��������������v�A���ꂪ���o���ł��B���S�̕��́A�ǂ����������������B�@�i�L����ǂ��j

�ԓc�B�N

��2017�N5��8��

�@�@�}�[�N�E���[�E�n���^�[���ƂƂ��ɍ����5���ԏI���

�W���[�i���Y���������̏��قŗ������ꂽ�����W���[�i���Y���̃g���[�i�[�̐��E�I���l�ҁA�}�[�N�E���[�E�n���^�[����Ƃ�5���Ԃ�����I���܂����B���J�V���|�W�E���A�W���[�i���X�g�����̃��[�N�V���b�v�A���Z�_�N���j�N���Ƃ̍�Ɠ��_�ƁA�A���ɂ킽���đ�ϔZ���Ȏ��Ԃ𑁈�c�L�����p�X�̒��Ŏ����Ƃ��ł��܂����B����͓��{�̈�ʌ��O�i���f�B�A�̃I�[�f�B�G���X�j�A�W���[�i���X�g�݂̂Ȃ���A�����ă��Z�_�N���j�N���ɂƂ��ċM�d�ȍ��Y�ƂȂ邱�Ƃł��傤�B10�N�ォ��U��Ԃ������A����5���Ԃ�����{�̒����W���[�i���X�g�͑����̂��Ƃ��w�сA��������H�Ɉڂ��A�����Ɍ�点�鋭�x�ȃv���_�N�g���Y�ݏo���A����܂Œm���邱�Ƃ��Ȃ��������͊����̔�Q�҂�]���҂̖��O�𐰂炵�A�����ĎЉ�����ł����P�����̂ւƉ��P����Ă������|�������o�����ƌ����邱�Ƃł��傤�B���̂���ɃW���[�i���Y���̗��j�̌����҂�����Ȃ�A�����Ɩ{�ɂ����L�q���邱�Ƃł��傤�B�������猩�āA����قLjӖ��̂���T���Ԃ������Ǝ��ɂ͎v���܂��B

2015�N10���Ƀm���E�F�[�̃����n�������ŊJ�Â��ꂽGIJC�i�����W���[�i���Y�����E���j�Ŏ����n���^�[����ɉ���Ĉȗ��A�n���^�[����Ғ��́w�������H�}�j���A���\�����E���A�X�g���[�ɂ��\���@�x�i�{��Ёj��|��o�ł��A�����ăn���^�[���g����{�ɂ��������ăC�x���g���J�Â���ȂǁA�헪�I�ɐi�߂Ă������Ƃ̈ꕔ�ł�����ǂ��A�������Ƃ��ẮA���ׂ����Ƃ͂�����ƍl���Ă��܂��B���Ƃ́A���{�̃W���[�i���X�g�i���ꂩ��W���[�i���X�g�ɂȂ�w�����܂߂āj�݂̂Ȃ���̈ӎu�ƍ˔\�Ɠw�͂ɂ������Ă��܂��B���̉肩��ʎ����A�傫�Ȏ��n�����߂Ăق����Ǝv���Ă��܂��B

�n���^�[����A����ꂳ�܂ł����B�܂�������r�[���Ŋ��t���܂��傤�B

�ԓc�B�N

�@�@�@

��2017�N1���P�����U

�V�N�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B

���N������c��w�W���[�i���Y������������낵�����肢�������܂��B

�������̓W���[�i���Y���̉��P��ڕW�Ɍf���Ă��܂����B���̉��P�̂����Ƃ��āA�ȑO����̃W���[�i���X�g�{������̊����ɉ����āA�W���[�i���Y�����H�̊����Ɏ���Q�����Ă������Ƃɂ��܂����B��c���̃j���[�X�g�D�𗧂��グ�Ē����W���[�i���Y�����E�F�u��œW�J���Ă����Ƃ����O���[�o���ȃ��[�u�����g�̈�p���������{�ŒS�����Ƃ��Ă��܂��B���̃v���W�F�N�g������c�����v���W�F�N�g�iWaseda Investigative Journalism Project: WIJP�j�ł��B���ݔ��M�J�n�Ɍ����ď������ł����A�������ɂ́w���Z�_ �N���j�N���x�̑莚�ł݂Ȃ���̑O�ɓo�ꂷ��\��ł��B

���̍��̃W���[�i���Y�������P���A�����W���[�i���Y�����x�����邽�߂ɁA��N11���I���ɓ���̖{�A�ԓc�B�N�A�ʕ{�O�ގq�A��ˈ���A�f�[�r�b�h�EE�E�J�v�������w�����W���[�i���Y���̒���\�s���Љ�ƍ��ێx���헪�x�A�}�[�N�E���[�E�n���^�[�Ғ��w�������H�}�j���A���\�����E���A�X�g�[���[�ɂ��\���@�x�i���䒩��A���䒩����j���{��Ђ�蓯���ɏo�ł��܂����B���Ђ��ǂ݂������������Ǝv���܂��B�����Ȃ�����WIJP���T�|�[�g����̂��A���̗��R�Ɣw�i�́A��Ԗڂ̖{�̒��́u��P�́@�Ȃ����ܓ��{�Œ������\�W���[�i���Y���ƃO���[�o���s���Љ�̐ڑ��v�ŏ\���ɏq�ׂ�����ł��B���܂̂Ƃ���A����ɕt���������Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���B

�w���Z�_ �N���j�N���x�͔��D�̂悤�Ȃ��̂ł��B�₪�Ĕ������������āA�����āA��C�ւƏ��o���Ă����܂��B�������Ȃ�����D�G�ȃG���W��������Ă��܂����A�c�O�Ȃ���R�����\���ł͂���܂���B�����A�����A�������Ȃ��̂ł��B����ł��o�q���܂��B���D�̎傽�铮�͕͂��ł��B�ΐ����ɏ��ō��ł��B���̕��͂ǂ��������Ă���̂ł��傤���B�w���Z�_ �N���j�N���x�ɂƂ��āA����͎s���Љ�琁���Ă��镗�ł��B����͂��̕��������肦�܂���B�����f�������ɕ��������Ă���̂��A�s���Љ�͓�Ȃ̂��A����͏o�q���Ă���łȂ��Ƃ킩��܂���B

�W���[�i���Y���Ƃ����C�Y���̔��I�ۂ���W���[�i���X�g�����A�����Ă��̔��I��Җ]�E���]���A���̓����ɘA�����Ă������Ƃ���s���Љ�̐l�X�A����炪���ւƂȂ��ē������ĉ�]���Ă����Ƃ��A���̐��̒���P�������ւƕς��Ă����͂����܂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����A���Ԃ͋t�ŁA���̐��̒��͂����ƑP�����̂ł����Ă����͂��Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ����s��̐l�X�̑z���ƁA�ǂ����đP�����̂ɂȂ��Ă��Ȃ��̂��Ƃ����^��������A���̌����̉𖾂�T�����Ă������Ƃ���W���[�i���X�g�����̋C�T�Ƃ����ւƂȂ��āA�ƌ����ׂ��ł��傤�B���̗��ւ��q���V���t�g�����͑P�������悤�Ƃ����s��̐l�X�̗ϗ��ρi���邢�͖��j�ƁA�p�u���b�N�ɋc�_����č��o�����A�܂�َ��ȑ��҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����Ƃ����ߒ��̒�������o�����u���`�v�ł͂Ȃ��ł��傤���B�u���`�v�̈��p��焈ՂƂ��Ă��܂��āu���`�v��j�ꑐ���̂��Ƃ��r������̂ł͂Ȃ��A�u���`�v�̍��o�����̊���ɂ��邱�Ƃɂ���āu���`�v�̒n�ʂ����Ă�����������̂�������܂���B�u���`�v�����S�ɒǂ��o���Ă��܂��ẮA�W���[�i���Y���͐��藧���܂���B�W���[�i���X�g�����̂́u�b��I�Ȑ��`�v�Ƃ�����b���Ǝv���邩��ł��B

��2016�N7��31���@���̂Q�@

���͌��s�̏Ⴊ���Ҏ{�݁u�Ëv���܂�艀�v�ŁA7��26�������A���E����26�̒j�����{�ݗ��p�҂�19�l���E�Q���A26�l�ɏd�y���킹���B���̂��ƁA���đߕ߂��ꂽ�B

�e�^�҂�2���Ɏ��O�ɉi�c���̏O�c�@�c�����@��K��A�哇���X�c�����̎莆�����@�E���Ɏ�n���Ă����B���̎莆�̕��ʂ������V����7��27�������Ɍf�ڂ���Ă���i�ꕔ�ȗ�����j�B�����ǂ�ŁA���͂��̎������v�z�I�E�l�������Ǝv�����B�e�^�ґ��̎v�z�ɗ��Ȃ�A���ɘ_���I�ɏ�����Ă���B�����ȓ��@�Ə����Ɋ�Â��ƍ߂��B

�e�^�҂͂��̎莆�ɂ����āA�u���{���Ɛ��E�ׁ̈v�ɂQ�̉��̏Ⴊ����260���E����C����������p�ӂ�����Ƃ��āA���{�̗��@�{�ƍs���{�̒��ɑ��āA��̓I�ɂ͑哇���X���ƈ��{�W�O���ɑ��āA���̈ϑ��������ɂ���悤�ɗv�]���Ă���̂ł���B�����āA����������������������ɍl���ă��X�g�A�b�v���Ă���B�S�_�r���ɂ�閳�ߔ������A�Œ��łQ�N��Ɏߕ�����A���R��Ƃ����V�i���I��`���A���̎��R�̕ۏ���_��Ƃ��ċ��߂Ă���B�����āA5���~�̎x�������Ή��ł���A�_����ł���B�u�����f������A���ł��������s�v���܂��v�Ə����Ă���B���Ƃ����ɂ������Ă��\�����Ă͂ł��Ȃ����Ƃ��A���������ňϑ����đ�s���悤�ƒ�Ă��Ă���̂ł���B

�e�^�҂́A�哇�������{���Ƒ��k����悤�ɑ����Ă���A���̑��k��ɔނɔ閧�̌_�������Ă���ƐM�����̂ł��낤�B�������A5�����o���Ă��Ԏ����Ȃ��̂ŁA�ϑ��_��Ȃ��ɓ��ݐ����̂ł��낤�B

���̔ƍs�͊m���ɋɂ߂ēˏo�������̂ł���B�������A���̓ˏo���̕W���̍����͍L���Љ�ӎ��̐�����������ɂ͑��݂ł��Ȃ��͂����B�ƍߎ҂��l�ԂƂ��ĎЉ�I���݂ł���A�ƍߌ��ۂ͎Љ���ݏo�����̂����炾�B���̍L���Љ�ӎ��Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��낤���B�X�R�̌����Ȃ������A�C�̒��ɒ��ޕX�R�̖{�̕����ɑ�������B�����ɂ��̎v�z�I��ʎE�l�����͍����Ă���B

�����[���̂́A�e�^�҂��哇���ƈ��{���𑊒k����ɑI�сA���̓�l���A�����̔C���𗝉����Ă��̐��s���ϑ�����\���̂���l���ƌ��Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃł���B�e�^�҂ɂ͂��̍��̐����I���[�_�[���������̂悤�Ɍ����Ă����Ƃ������ƂȂ̂��B���̍��̐����͂��̂悤�ȕ������Ƃ��Ă���̂��B�u�����v�ɂ��̂悤�ȃ��b�Z�[�W���Ă���̂��B

���������ł͂Ȃ��Ƃ����̂Ȃ�A�哇�O�c�@�c���͊Ԕ�����ꂸ�A��c�������`�̋c��̋c���Ƃ��Ĕނ���\���Ă���u�����v�Ɍ������Đ������o���A�e�^�҂̎v�z�ƍs�ׂ����R�Ɣے肷�ׂ��ł͂Ȃ��������B�c���͂��܂��ɒ��ق�����Ă���B���̐����͗e�^�҂�ᔻ��������A�ނ���u�����v�Ɍ������Ă��̗D���v�z�����R�Ɣے肵�Ă݂�����̂ł���ׂ����낤�B�h�C�c�̃K�E�N�哝�̂ł���A���������ɈႢ�Ȃ��B���{�ɂ͖{���̈Ӗ��̐����I���[�_�[�V�b�v�𗝉����������Ƃ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B���̍��̍��Ƌ@�ւ���ѐ����Ƃ͂��̎����̎v�z�ƍs�ׂɑ��ĉ����̍\���ł���B�����ƊW���Ȃ��ƍl���Ă���̂��낤���B�����ɖق��ē������Ă��邾�낤���B

�ނ���Ԕ�����ꂸ�������o�����̂́A�Ⴊ���҂̓����Ғc�̂ł������B27���̓����V���[���P�ʃg�b�v�ɂ́u�S������Ȃ��琬�A����v���o�����u��Q�̂���݂Ȃ���ցv�Ƃ������b�Z�[�W���S���f�ڂ��ꂽ�B�����傫�Ȋ����ŁA�₳�������͂ŁA���r���ӂ��Ă����B���̃��b�Z�[�W�́A�u�����N�����w��Q�҂͂��Ȃ��Ȃ�����x�Ȃ�Č����Ă��A�������Ƒ��͑S�͂ł݂Ȃ���̂��Ƃ����܂��B�ł�����A���S���āA���X�Ɛ����Ă��������v�ƌ���Ă���B���̕��͂��V���ɑ傫���f�ڂ��ꂽ���Ƃ́A�����̓����ҁA�Ⴊ���̂���{�l�₻�̉Ƒ������������낤�B�����{�l�ɓǂ�ŕ��������Ƒ������������낤�B�����̓����҂͂��̕��͂������̈�ʂ̐l�X�ɂ��ǂ܂ꂽ�ł��낤���Ƃ�z���āA�����~��ꂽ��������Ȃ��B

�����āA�����ǂ����̔��ҁA��ʂ̐l�X�͍l�������낤�B�e�^�҂̎v�z�ƍs�ׂ����Ɩ�Ȃ��̂ł��邩�Ƃ������Ƃ��A���̎Љ��ɂȂ��Ă͂����Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�N�����̖�������Ă���̂��Ƃ������Ƃ��A����͖ق��Ă���҂����ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��B

�����V���͗����̒����ł��Љ�ʃg�b�v�ɍĂт��̃��b�Z�[�W�X�ƌf�ڂ����B�ǂ�Ȏ��҃R�����g�̌f�ڂ����ҏW���̑z�����`����Ă���B�V�������R�Ƃ��Ă��̖������ʂ����Ă���p�͂������������B

�������͂ǂ̂悤�ȃR�~���j�P�[�V�����ł��̎Љ������Ă������Ƃ���̂��B�������͎Љ�ƍ��Ƃ̊Ԃɂǂ̂悤�ȊW�����߂Ă���̂��B���̎����̋]���҂����̂��Ƃ��l����悤�ɂƎ������ɖ₢�����Ă���悤�ɁA���ɂ͎v����B

�@�i�ԓc�B�N�@�j

�E���o���̋L����ǂ��i�@�P�@�e�^�҂̎莆�@�@�Q�@��Q�̂���݂Ȃ�����@�R�@�莆�Ɋւ���L���Ɛ����@�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

��2016�N7��31���@���̂O�P�@

�߂��������S���̏o�����ɂ��āA�x����Ȃ���A�����Ɏ��������e���Ă��������B

���A�l�����������ʕ҂ɔC������Ă���f�[�r�b�h�E�P�C���i�č��J���t�H���j�A��w�A�[�o���Z�����j���S���P�P���ɗ������āA���{�ɂ����錾�_�\���̎��R�̏����A�b��I�������ʂ����\�����B�����̕��͗��N���\�����\��B�@�@�i�ԓc�B�N�j

����Ɋւ��铌���V���̋L������юb�蒲�����ʁ@

�@�@�@�i�L�����g�債�ēǂ��j

�@�@�@

�@�@�@�i�L�����g�債�ēǂ��j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���@�L�����g�債�ēǂ��j

�@�@�@

�@

�@

���A�̃v���X�����[�X�����Ǝb�蒲�����ʂ̌���

�@�@�@�i�L�����g�債�ēǂ��j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�L�����g�債�ēǂ��j

�@�@

�@

�@

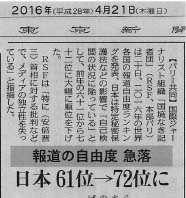

���R�x�����L���O�œ��{�͂V�Q��

�@�@�@�@�@�@�i�L�����g�債�ēǂ��j

�@�@�@�@�@�@�@

�@�i�ԓc�B�N�j

�@�@

�@�@����c��w�o�ŕ��@�ڎ��Ȃǂ�ǂ�

�@�@

�@�@�i�l�b�g�ōw�������j

�@

��2016�N7��24��

�R�N�O�A�{�������̑O�g�ł���W���[�i���Y�����猤�����͂Q���̖{���Z�b�g�Ƃ��đ���c��w�o�ŕ���芧�s�����B�w���N�`���[����W���[�i���Y���x�Ɓw�G���T�C�N���y�f�B�A����W���[�i���Y���x�ł���B���s��A���]���w�T���Ǐ��l�x�̈˗��ŁA���̎�v���M�҂S�������k����s���A���ꂪ���ʂɌf�ڂ��ꂽ�B�����Ŏ������́A�Ȃ����̂Q���̖{�����s�����̂��Ƃ����w�i�Ɠ��@�𒆐S�Ɍ�荇�����B���̍��̃W���[�i���Y���̖������A���̉��P�̕���������������ł���B���̍��k��́u�W���[�i���Y���̎��R�Ɩ����Ɂv�Ƒ肳��Čf�ڂ��ꂽ�B�܂��ɂ��ꂱ�����A�������̓��@�������B

�R�N�O�A�{�������̑O�g�ł���W���[�i���Y�����猤�����͂Q���̖{���Z�b�g�Ƃ��đ���c��w�o�ŕ���芧�s�����B�w���N�`���[����W���[�i���Y���x�Ɓw�G���T�C�N���y�f�B�A����W���[�i���Y���x�ł���B���s��A���]���w�T���Ǐ��l�x�̈˗��ŁA���̎�v���M�҂S�������k����s���A���ꂪ���ʂɌf�ڂ��ꂽ�B�����Ŏ������́A�Ȃ����̂Q���̖{�����s�����̂��Ƃ����w�i�Ɠ��@�𒆐S�Ɍ�荇�����B���̍��̃W���[�i���Y���̖������A���̉��P�̕���������������ł���B���̍��k��́u�W���[�i���Y���̎��R�Ɩ����Ɂv�Ƒ肳��Čf�ڂ��ꂽ�B�܂��ɂ��ꂱ�����A�������̓��@�������B�������͂��ꂩ��R�A�N���Ƃ����B���̊ԂɁA���{�̃W���[�i���Y���ɂ����āu���R�v�͊g�債�����낤���B�u�����v�͊J������邾�낤���B�������S���̂����N��l�Ƃ��āA�R�N�O�̍��k��ŏq�ׂ����Ƃ��C�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɗ�����҂͂��Ȃ����낤�B�܂�A�����ς���Ă��Ȃ��̂ł���B����A�c�O�Ȃ���A�ނ���t�̕����ɐi��ł���ƌ��킴������Ȃ��̂ł���B���R�͊O�������������}������A�����͊J����悤�Ƃ��Ă��Ȃ��B�]���҂͓��{�̌��O�i�p�u���b�N�j�ł���B�������̏o�ōs�ׂɑ��āA���͂Ȃ��̂��B���̒��ɁA����ɋ��U������g���͂Ȃ��̂��B���{�̌��O�i�p�u���b�N�j�͋]���҂ɊÂ�̂��낤���B

���̃z�[���y�[�W�̐��b�l�̍����q�G����̒�Ă��āA���̍��k��̎��ʂ��Čf���邱�Ƃɂ����B���܁A�ēx�A�u�W���[�i���Y���̎��R�Ɩ����Ɂv��₢�����B�@�i�ԓc�B�N�j

�@�@�@�@�@�@�@�i�L����ǂށj

�������ł͒����W���[�i���Y���ɓ����������f�B�A���l�b�g��ɗ����グ��ׂ��s�ӏ������Ă��܂����B���N�̂R���P�P���Ƀf�[�^�W���[�i���Y���̃T���v���ł��A�b�v���܂������A�����W���[�i���Y���̃v���_�N�g�͉Ĉȍ~�Ƀ����[�X����\��ł��B���̃v���W�F�N�g�̈ē��`���V�����܂����̂ŁA�����Ɍf�ڂ��܂��B�������������B���x���̂قǂ��肢�\���グ�܂��B�@�ԓc�B�N�@�@�i�`���V�������j

�ŋ߂̑S�����̓��������Ă���ƁA�W���[�i���Y���̊���قƂ�ǎ����A���Y�ƂƂ��Ă̊�A�r�W�l�X�Ƃ��Ă̊炪�ЂƂ��틭�������悤�ɂȂ����Ǝv����B���̓_�ł͑S�������m�̊ԂɈႢ�͌����Ȃ��Ȃ����B�Ⴂ��������̂͒n�����ƑS�����̊Ԃł���B�����ŁA���́w����������[�����u�g�c�����v�L�������������ƒ����V���̖����x�i���X���فA2015�N3�����s�j�Ɏ��^���ꂽ�ٍe�u�w�g�c�����x�L�������������v�̘_���I��U�v�̂Ȃ��ŃJ�b�g�������͂��v���o���̂ł���B�˗��������e���\�z�ȏ�ɏW�܂����̂ŁA�������c��݁A�Q���i�K�Ŏ����̂Ƃ�����Q���قǃJ�b�g�����̂����A�J�b�g���ꂽ�Ȃ��Ɏ��̉ӏ��������Ă����B����������ɗz�̖ڂ������������Ȃ����B����͖{��41�y�[�W���̂��Ƃɒu����Ă����B

�@�t�����Ă����A�����V����L�͒n�����ȊO�́A�ق��̋L�҃N���u�E���f�B�A�ɂ͏��Ȃ��Ƃ��W���[�i��

�Y���Ƃ��Ắi�r�W�l�X�Ƃ��Ă͂����m�炸�j�����Ɗ�]���Ȃ��̂͌����܂ł��Ȃ��B���̓_�ł̓W���[�i���Y���Ƃ��ē��{�̒n�����ɂ͗D�ꂽ���тƂƂ��ɂ܂��\���Ȑ��ݗ͂Ɖ\�������邱�Ƃ��������Ă��������B���{�̐V���̌i�ρE���i�͂��R���̌`���͂�����ƕς��A�ӂ����ԃ��N�_�̌`�����Ă����B�����V���������������ԂɂȂ��Ă���ƁA�����đS�����i�������A�����Ƃ��Ă��j�����߂Ƃ����A��s�ɖ{���n��u���S���J�o�[�E���f�B�A���^�}�F�����߂Ă���ƁA�����Œn�����W���[�i���Y�����ݖ쐸�_�����Ĉ�w�����Ȃ���A�n���Ɓu�n���v�̐��_�����������A�����̓Ƒ��E�\���𐧌䂵�Ă������Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤�B������u�n���n���v�̒����x�z��g�ݑւ��Ă������Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤�B�n�����W���[�i���Y���ɂ͂��������̂ł͂Ȃ��A���m�ȕ������������ēW�]���J���Ă����Ăق����B�W���[�i���Y���̎R���́u�R�������v��i�����������̂ł���B�@�i�ԓc�B�N�j

�Y���Ƃ��Ắi�r�W�l�X�Ƃ��Ă͂����m�炸�j�����Ɗ�]���Ȃ��̂͌����܂ł��Ȃ��B���̓_�ł̓W���[�i���Y���Ƃ��ē��{�̒n�����ɂ͗D�ꂽ���тƂƂ��ɂ܂��\���Ȑ��ݗ͂Ɖ\�������邱�Ƃ��������Ă��������B���{�̐V���̌i�ρE���i�͂��R���̌`���͂�����ƕς��A�ӂ����ԃ��N�_�̌`�����Ă����B�����V���������������ԂɂȂ��Ă���ƁA�����đS�����i�������A�����Ƃ��Ă��j�����߂Ƃ����A��s�ɖ{���n��u���S���J�o�[�E���f�B�A���^�}�F�����߂Ă���ƁA�����Œn�����W���[�i���Y�����ݖ쐸�_�����Ĉ�w�����Ȃ���A�n���Ɓu�n���v�̐��_�����������A�����̓Ƒ��E�\���𐧌䂵�Ă������Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤�B������u�n���n���v�̒����x�z��g�ݑւ��Ă������Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤�B�n�����W���[�i���Y���ɂ͂��������̂ł͂Ȃ��A���m�ȕ������������ēW�]���J���Ă����Ăق����B�W���[�i���Y���̎R���́u�R�������v��i�����������̂ł���B�@�i�ԓc�B�N�j����A�w�X�|�b�g���C�g�[���I�̃X�N�[�v�x�i�g���E�}�b�J�[�V�[�ēA2015�N����j���ςĂ��܂����B���������ɂȂ�܂������B

�����Ɋ�Â��f��ł��B����͕č����C�݂̃{�X�g���E�O���[�u�ЂŁA������9.11�̂�����2001�N�B�Ƃ������Ƃ́A���V���Ђ��j���[���[�N�E�^�C���Y�Ђ�100���q��ЂɂȂ���1993�N������ł���A�{�X�g���E���b�h�\�b�N�X�̃I�[�i�[�ɔ��p���ꂽ2013�N�����O�̂��ƂɂȂ�܂��B���̎��ʂɁu�X�|�b�g���C�g�v�Ƃ����������������̋L�҂S���{�f�X�N�ƁA�j���[���[�N�E�^�C���Y����h�����ꂽ�V�C�̕ҏW�����J�\���b�N����̐_�������ɂ�鎙���ւ̐��I�s�҂�\���Ă�������ł��B�i�Ռl�̖�肩�狳��V�X�e���̖��ւƑ��������[�܂��Ă����Ƃ��낪�����ł��B�A�J�f�~�[�܂̍�i�܂Ƌr�{�܂����܂��܂����B

���̉f��Œ����L�҂�����Victim�i�]���ҁj�̑��ɗ����Ă���̂���ۓI�ł��B����́u�p�i�}�����v�łh�b�h�i�����̃T�C�g�ɁuVictims of Offshore�v�i�I�t�V���A�̋]���ҁj�Ƃ����A�j��������킴�킴�f�ڂ��āA���Ă������_�Ɠ����ł��B�����āA���҂��s���∫�����s���Ƃ��A������l�̃��x�����z���ăV�X�e���̖��Ƃ��đ����Ă���_�ł����҂͈�v���Ă��܂��B���͂Ƃ͌l�̃��x�����z�������̂ł��B�����������_�������Ă��邱�Ƃ����� Investigative Journalism �̖{�����Ǝv���܂��B

�V�h�̉f��قŁA�ߌ�8��50������̉�Ŋς܂����B�y�j���̒x�����Ԃ������������A�ϋq�Ɏ��̐���͂قƂ�ǂ��炸�A�قƂ�ǂ���҂ł����B����͂悩�����ł��B���������f��ɊS������҂�吨�ڂɂ��āA���邢�C�����ɂȂ�܂����B�X�N�[�v���f�ڂ��ꂽ�V�����֓]�@�ň������Ă����V�[���́A�ǂ̉f��Ō��Ă��������܂��B�i�ԓc�B�N�j

�@�@�@�@�@

�����Ō���V���ł́A�����̒����V���Ɠ����V���i�����z�M�j�̒�����ICIJ�iThe International Consortium of Investigative Journalists�j�̃v���W�F�N�g�u�p�i�}�����v�ɂ��^�b�N�X�C�w�u���i�d�ʼn��n�j�Ɋւ��钲���L�����f�ڂ���Ă��܂��B�i�����V���L����ǂ��j�@�i�����V���L����ǂ��j

���������ւƂ������ƂŁAICIJ���̂̃T�C�g�ł��L�����傫�������[�X����Ă��܂��B

https://panamapapers.icij.org/?goal=0_ffd1d0160d-4ddea55429-100373257&mc_cid=4ddea55429&mc_eid=eff04bbf3c

�����Ɍf�ڂ���Ă��铮��uVictim of Offshore�v�͓��ɋ����[�����̂ł��B���O�ɑ��āA���͉�����`���邽�߂̕\�����@�̍H�v���Â炳��Ă��܂��B������d�v�ł����A�����Əd�v�Ȃ͉̂���i���������Ƃ����A���̎��_�ł��B�E�łɂ���āA���ꂪ���E���̂��܂��܂Ȏ�ނ̌��͔ƍ߁i�푈�ƍ߂��܂ށj�̔w�i�ƂȂ��Ă���A���̌��͔ƍ߂ɂ���đ����̋]���҂����܂�Ă���̂��Ƃ������_��������Ă��܂��B���̋]���҂����̂��߂ɂ����A���̃t�@�N�g��\���̂��Ƃ����\�������\������Ă��܂��B���҂̑��ɗ��̂ł͂Ȃ��A���҂ɂ���ċ]���ƂȂ����l�X�A�܂�]���҂̑��ɗ����ċ��҂̕s����\�I����̂��Ƃ������_�I�\���ł��B���̗����ʒu�������ď��߂āAInvestigative Journalism�Ȃ̂��Ǝ��ɂ͎v���܂��B

���{�̒����V���Ƌ����ʐM�̋L���ɂ͂��܂̂Ƃ���A�E�łƂ��������̖��Ƃ������_�����ŁA���͔ƍ߂Ƃ��̋]���҂Ƃ������_�͎f���܂���B����͋������⌠�͎҂��P�ɂ����ŃY�������Ă���Ƃ����l�I�E�\�w�I�ȃ��x���̖��ł͂Ȃ��͂��ł��B���{�̗����f�B�A��������o�����ǂ����A���ڂ��܂��傤�B

ICIJ�̃T�C�g�F

https://www.icij.org/index.html

�ŏ��Ɂu�p�i�}�����v����肵����h�C�c�V���̃T�C�g���傫���W�J���Ă��܂��B

http://www.sueddeutsche.de

���̍��۔Łi�p��Łj�ł��B

http://panamapapers.sueddeutsche.de/en/

�ԓc�B�N

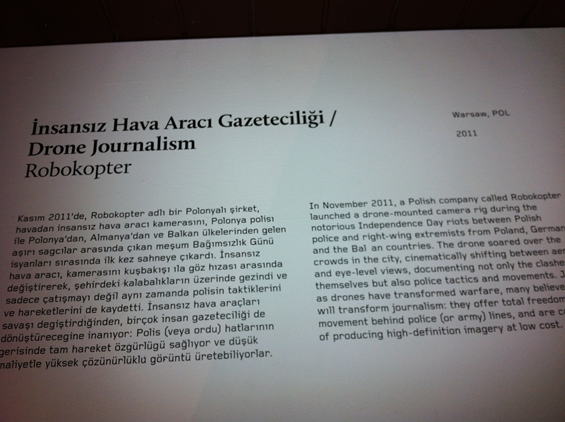

�h���[���E�W���[�i���Y��

�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@

�h���[���Ƃ����ƁA���{�ł͍��N�S���Ɏ��@�̉���ɒė����Ă���̂���������Ĉȗ��A���̖�����ʂɂ��ʂ�n�߁A�����Ēė��ꏊ������J�����ł͂Ȃ��A���ɂ�����Ď��@����ł��������Ƃ��璼���Ƀe����Ƃ���s�K���Ƃ��̕����Ō����H�ڂɊׂ����B���ł��K�����悤�Ƃ������͂Ɋi�D�̍ޗ���^���A�������������Ă��܂����B�������A���ۂ̓e���Ƃ͊W�Ȃ��A�h���[�������Ċy���ގ�̐l�Ԃ��ĊO�����炵���Ƃ������Ƃ��`����Ă����B���W�R����̉����Ɍ�����B�����A�J�����𓋍ڂł��邱�Ƃ�A���Œ�~�ł��邱�ƂȂǁA���W�R���Ƃ͑傢�ɈقȂ����_�������B

���{�ł̃h���[���́A���̂悤�Ƀz�r�[���e�����ւƔ��Ƃ�����ȓW�J�����������A�č��ł͂ǂ����B���{�̐V���ł��A�I�o�}�������ŃC���N��p�L�X�^���ȂǂŖ��l��s�@�����������悤�ɂȂ��Ă����ʎs�������̋]���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��`�����A�܂����l��s�@�̓������̂̐��_�����Ă����B���̖��l��s�@�Ƃ������{��͉p��ł̓h���[���ł���B�ǂ����ē����p�����{��ł͂��̂悤�Ɏg��������̂��낤���B�����_��������̂��낤���B�g�������Ă��錋�ʁA�l�X�̈ӎ����x���ɂǂ̂悤�Ȍ��ʂ������炳��Ă��邾�낤���B

�����n��Ő푈�Ɏg����č��̃h���[���B10�����߂Ƀm���E�F�[�ł������A����W���[�i���Y���̍��ۉ�c�ŁA������̃Z�b�V�����̃^�C�g�����u�h���[���v�������BCIA���p�L�X�^���œ������Ă���h���[�������グ���h�L�������^���[����f����A�ē����A�����B����̓h���[�������T�C�h��I��ł���l��`���o���Ă����B�h���[���ɂ���čU������鑤�ł́A���Ԑl��q�ǂ����������ۂɌ�˂���ċ]���ɂȂ��Ă���݂̂Ȃ炸�A�h���[���̔�s�����̂��̂�����I�ɕ������Ă��āA�l�X�̋��|�����Ɍ��ɂ܂ō��߂Ă���̂ł���B�q�ǂ������̊�͋����Ă����B����߂Ĕ�l�ԓI�ȕ��킪�o�ꂵ���̂��B������������l�ԓI�ȕ��킪����̂��ǂ����͖���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��Ă��B

�����A�n���̔��Α��ɂ͂��̃h���[������ʏ�ő��c���A�{�^���Ń��P�b�g�˂���u���m�v������B���̕��m�����͖��������ԂŃT�����[�}���̂悤�Ƀh���[�����c�Ȃɏo���Ă���̂ł���B�����āA�Q�[���@�Ɍ������ėV�Ԃ悤�ɁA�ʐM�q���o�R�̓d�g���g���ĉ��u����Ő푈������̂ł���B�����̑����炾���J������ʂ��ēG�������āA�����͌����ēG���猩���邱�Ƃ͂Ȃ��B�G����_���鋰�|�̂Ȃ��A�܂������́u���S�n�сv�ɂ��āA��������G�Ƀ��P�b�g��ł����ނ��Ƃ��ł���B��̂���͉��Ȃ낤���B����͖��̂���������퓬�ɂ�����A��]�I�Ȕ�Ώ̐��ɂق��Ȃ�Ȃ��B�܂��ɂ��̔�Ώ̐��ɑς���ꂸ�A���_��a�ށu���m�v���o�Ă���B�u���S�n�сv�ɂ���̂����烉�b�L�[�Ȃ͂��Ȃ̂ɁA�t�ɒ�m��ʍ߈����Ɋׂ����B���́u���m�v�͋@�B�ł͂Ȃ��A�l�Ԃ����炾�B�������Ĉ��S�Ȃ͂��̕���h���[���͂�����g������I�ݎn�߂Ă����B�G�̒e�ۂɂ���ĐS�����������̂ł͂Ȃ��A�����̑��c���镺��ɂ���Ď����̐S���������̂��B���ꂪ�č��̃h���[�����B

���āA�������߂ăh���[���Ƃ������t��m�����̂́A2012�N12�����߂̂��Ƃ������B�������A�u�h���[���E�W���[�i���Y���v�Ƃ����g�ݍ��킹�ɂ���āA�ł���B�ꏊ�̓g���R�̃C�X�^���u�[���B�����ɂP�����߂��؍݂��Ă������A������A����f�U�C���E�r�G���i�[����K�ꂽ�B�Ƃ�����̕Ћ��ɁA�ςȂ��̂��u����Ă����B���̂悤�Ȍ`���������{�b�g�Ɍ������B�߂Â��Ă݂�ƁA�v���[�g�������āA�����ɂ́u�h���[���E�W���[�i���Y���v�Ƃ����^�C�g����������Ă����B���̂��Ƃ����A�悭������Ȃ������Bdrone���Y�o�`�B���ꂪ�W���[�i���Y���Ɖ��̊W������̂��B���̍������{�b�g�̉��Ƀf�B�X�v���[�������āA��ʂɃ^�b�`�����B�����ɏo�Ă����f���͏�玩�R���݂Ɍx�����ƃf�����̑o���̓������f���o���Ă����B�m���ɖI�̊Ⴉ�猩����i�͂܂��ɂ����������̂��낤�Ǝv��ꂽ�B�������I�ɂȂ����悤�Ȋ����ɂ���������ꂽ�B�v���[�g������ƁA����̓|�[�����h����̏o�i�ŁA�f����2011�N11���̓Ɨ��L�O���Ƀ|�[�����h�x�@�ƁA�|�[�����h�A�h�C�c�A�o���J����������W�܂����E���ߌ��h�̏Փ˂��h���[���ŎB�e�������̂������B�u�h���[�����푈�̌`��ς����悤�ɁA�W���[�i���Y���̌`��ς���ƁA�����̐l�X�͎v���Ă���B�v�Ƃ��L����Ă����B���͉��̂������S�����ꂽ�B�I�̎��_���l�������W���[�i���Y���I�I�@���͂��̉f����iPhone�Ɏ��߂��B

�����h���[���ł��A�������Ⴄ�̂��B�W���[�i���Y���̐V�����ώ@�̔�ѓ���Ƃ��āA�l�E���̐V�����\�}�������炷����Ƃ��āA�z�r�[�̎��s�����ƈ��S�ۏ���֓s���ǂ��]������i�D�̋@��Ƃ��āA�Y�o�`�̓u���u���Ƃ��������ቹ���������āA���܂��܂ɈقȂ�����������ł����̂ł���B�@�i�ԓc�B�N�j

�@�@�@

�@�@�@

���c�X���ف@�ڎ��Ȃǂ�

���{��9.11�̈���N�Ɋ�

���̂P�N�͒����悤�ŒZ���A�Z���悤�Œ���������ꂽ�B�u���{��9.11�v�Ƃ́A�����V���E�����u�g�c�����v�L�������������̂��Ƃł���B���͂��ꂩ������P�N���߂����̂��ƁA���銴�S���ւ����Ȃ��B�Ɠ����ɁA�ɑ���A�����̕s�M��������������Ȃ��B���̎����͉��ł������̂��A���W���[�i���Y���j�ɂ����Ă��̎����͂ǂ̂悤�ȈӖ��������̂Ȃ̂��A�ǂ̂悤�Ɉʒu�Â�������̂Ȃ̂��ɂ��āA�ǂꂾ���̐[���c�_�����̊Ԃɍs��ꂽ���낤���B���������c�_���s���p�ӂƊo���l�X�͂ǂꂾ�������A���ۂɂǂꂾ���W�J�������낤���B

�nj�����Ƃ���A�c�O�Ȃ���A�قƂ�ǂȂ������ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ꂽ�̂́A���̖{���𑨂����Ȃ����\�ʓI�ȁu�R�����g�v���肾�����B���̖{�����C�t���Ă��A�C�t���Ȃ��ł��A�m���Ă��A�m��Ȃ��ł��A������ɂ���A������I�A�������悤�ȑ����̕��͂ł������B�j�S�����炵�A�ɍ\���A�ǂ����l���Ƃ̂悤�ȑ����̔����ł������B�����܂ł��Ȃ��A���̍ہA���̎������f�}�S�[�M�b�V���Ɏ�舵�����̂����O������̂��Ƃł���B

���́A�w����������\�����u�g�c�����v�L�������������ƒ����V���̖����x�i���X���فA2015�N3�����s�j�ɂ����āA�͂����肵������ƌ������甭���������B�����̒��҂��Q�������{�ł��������A���̖{�̏��]�͒n���������Ɍf�ڂ���A�����ʐM�̐V���Љ�Ŕz�M���ꂽ�B�������A�����V������т��̏����s�������߂Ƃ��āA�S��������َ͖E���ꂽ�B�{���̂��́A���邢�͂��̖{�̂Ȃ��̘_�l�ɑ��āA���_������Ȃ甽�_���Ăق������̂ł���B�^������Ȃ�A�����\�����Ăق������̂ł���B�c�_������̂Ȃ�A�c�_�����������Ăق������̂ł���B

���͓��{�̃W���[�i���Y������уW���[�i���X�g�����̖����I�[�v���ɐ[���c�_���A���̌��������Ȃ�����A���̓W�J�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B�������A����̓W���[�i���Y�����~�߂����f�B�A��Ј��ɂ͂��������W�̂Ȃ��b�ł���B�W���[�i���Y���ł��W���[�i���X�g�ł��Ȃ��̂�����\�B�����ł͂Ȃ��A���ɂ��W���[�i���Y����W���[�i���X�g��W�Ԃ���̂ł���A�����ɂƂ��Ă��̖��́A�j���肵�A�f�m��ʐU������Ă���A���̊Ԃɂ��Y����邾�낤�Ƃ������ł͌����ĂȂ��B���ʂ���Λ����Ȃ���A���܂ł������Ɏc���Ă���̂ł���B�����āA��������炩�̂����ŏ��z���Ȃ���A�u���v�͌����ė��Ȃ��ł��낤�B���z��������͂�����A���t��s�������c�_�����Ȃ��̂ł���B�@�i�ԓc�B�N�j

2015�N7��14��

7��4���W���[�i���Y���������ݗ��L�O�V���|�̊�u���̉�������ɁA�����V��˗��̊�e���e�������A���ꂪ����7��13���̐V��̕������Ɍf�ڂ���܂����̂ŁA���Q�l�܂łɌf�ڂ��܂��B�@�ipdf���J���ēǂ��j�@�@

�@

�@��u���L�^�����J���܂����@�i�u���^��ǂ��j�@

���͂ƃW���[�i���Y�� - �K���p�S�X���烍�h�X�� -

�ԓc�B�N�@�i����c��w�W���[�i���Y���������ݗ��L�O�C�x���g��u���^�j

�@�@�@�@�@

�@

�@����c��w�o�ŕ��@�ڎ��Ȃǂ�ǂ�

2015�N4��26��

���̂S���A���������@�\�ݒu�̃v���W�F�N�g�������Ƃ��ăW���[�i���Y�����������J�݂���܂����B���̌������͑����̗��j�A�O�g�̗��j�������Ă��܂��B�����U��Ԃ��Ă݂܂��傤�B

2002�N12���`2006�N3���@�W���[�i���Y��������

2007�N4���`2010�N3���@�W���[�i���Y�����猤�����i��P���j

2010�N4���`2015�N3���@�W���[�i���Y�����猤�����i��Q���j

2002�N�̃W���[�i���Y����������������̂͌́E�ї������ł����B����͑���c��w�ɓƗ��W���[�i���Y����w�@����낤�Ƃ����ނ̍\�z�̈�ł����B���l�ɁA�ނ��ւ�������X�R�L�O����c�W���[�i���Y����܂̐ݗ������̍\�z�̈�ł���A���̂��߂̏����ł����B�Ƃ��낪�A�ю���2005�N9���ɋ}�����܂��B�ނ̈�u�������p�����Ƃ�v�����ꂽ����2006�N4���ɑ���c��w�Ɉڂ�A���N�W���[�i���Y�����猤���������܂����B���ꂪ2007�N�̌������ł��B�������A���ǁA�Ɨ��W���[�i���Y����w�@�ݗ��̗сE�ԓc�\�z�͂��܂��^���A�ڍ����Ă��܂��܂����B�͋y�����āA�ю��ɂ͐\����Ȃ����Ƃ����܂����B�Ƃ͌����A�w���w�������̃W���[�i���X�g�{������v���O�����ł���S�w���ʕ���U�̂ق��͒����ɔ��W�����邱�Ƃ��ł��A2013�N�ɋ��ȏ��w���N�`���[����W���[�i���Y���x�𑁈�c��w�o�ŕ���芧�s���邱�Ƃ������Ėډ��̏����̂��Ƃł̊����`�ɒB���܂����B���̋��ȏ��̂Ȃ��Ɏ��������J�����Ă�������̌`���Ïk����Ă��܂��B

����������Č��������I���Ƃ��悤�Ǝv���Ă����Ƃ���A�W���[�i���X�g�݂̂Ȃ���̂ق�����͌������̎d���͂܂��I����Ă��Ȃ��A�܂����ׂ����Ƃ�����ƌ����A��������������ΕԂ����t�������A���̒ʂ肾�Ȃƍl���������ƂɂȂ�A��N���̃W���[�i���Y���������̐ݗ��\�������邱�ƂɂȂ�܂����B�����āA��N�͂܂��ɓ��{�̃W���[�i���Y�������܂łƂ͈Ⴄ�����̊�@�ɓ����Ă������N�ł����B

�W���[�i���Y���������͎v����V���ɂ��āA�u�W���[�i���Y���̉��P�Ɣ��W�v�̂��߂ɂ���Ɏ��g��ł����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���������Ă��������Ǝv���܂��B�W���[�i���X�g�̉��̘A�g��ڎw����ɂȂ肽���ƍl���Ă��܂��B�݂Ȃ��܂̂��x�������肢�������܂��B

�W���[�i���Y�������������@�ԓc�B�N