| 自由からの逃走 |

状況は極めて深刻です。ジャーナリズムが相手とする、世界の社会的現実はここ3年ぐらいで、決定的に悪化しました。それまでとは違う、別次元に入ったように思われます。世界各地で権威主義政権や独裁政権が誕生し、デモクラシーは大きく後退しました。政治権力は粗野で粗暴で野蛮になり、平気でウソをつき、言葉への信頼を破壊し、厚顔無恥になり、傍若無人になりました。歴史が逆回転しているかのようです。

日本も決して例外ではありません。2014年12月の衆議院選挙の結果成立した安倍政権(第二次安倍内閣)は従来の保守主義政権とは違い、権威主義的政権だと言うことができます。保守主義と権威主義は違います。安倍政権の憲法理解、メディア理解にそれがよく表れています。安倍政権にとって憲法とは「国のかたちを決めるもの」であり、このあいだの国会答弁でも、そう言っていました。国民や家族に指針を与え、義務を課し、縛るものだと考えられており、メディアとは政府の広報媒体であって、政府活動に協力すべきものだと考えられています。それに反するような行為マナーをとると、菅官房長官がそうしているように、怒りを露わにして排除しようとするわけですね。自公連立の安倍政権にとって、憲法とは市民社会と国家の間の統治契約書ではなくって、国家がしてはならない事を定めて国家を縛る、そういう契約書ではなくって、国民に与える書であり、国家の意志を国民に伝える書なのです。近代以前の認識だと言わなければなりません。

問題は、こうした権威主義的政権が議会多数派の自公連立の下で合法的に生まれたものであり、有権者の多数者によって支持されているという事実です。これはまさにエーリッヒ・フロムの本の題名にいう『自由からの逃走』以外の何ものでもありません。

(2015年7月13日の琉球新報の文化欄に掲載 pdfを開いて記事を読む)

| 現代の奴隷制 |

経済権力の方も、ITテクノロジーやパブリック・リレーションズでお化粧はしているものの、その裏で野蛮な活動をシステマティックに行っています。経済成長というとっくの昔に終わった神話を、今も語る安倍政権と二人三脚になって、例えば国内的に破綻した原発技術をほかの国の権威主義政権と話をつけて輸出したり、政府に武器禁輸原則を外してもらって武器で商売をしようとしたりしています。最近のリニア談合事件にも見られるように、透明な経済活動から遠い利潤の上げ方を追求しています。

今どこの国にも見られる政治権力、経済権力、社会権力の野蛮化。この中で何が起こっているのでしょうか。キーワードは奴隷、スレイヴ。そう、私は思います。奴隷制は遠い過去の話でもありませんし、どこかずーっと遠い国のお話でもありません。現代の奴隷制は至る所にあります。

「過労死」という言葉は国内で注目されてない事態に名称を与えることで、問題を顕在化するという役割を果たしました。そして、アルファベットで書く「karoshi」は外国の常識では理解されない事態に国際的な記号を与えました。しかし、今やその言葉は再考されるべきではないかと思います。再考されるべきかも知れないと思います。その言葉はあたかも労働する身体の側の許容程度の限界という表現をとっていますけれども、本質は企業の奴隷の死です。奴隷とは自由を剥奪された者たちであり、人間の尊厳が無視された者たちのことです。その不自由の強制が露骨なハードなものであれ、巧妙なソフトなものであれ、奴隷は奴隷に違いありません。そして、そこには様々な形態の奴隷がいます。美しく着飾って奴隷になっている人間もいれば、汗まみれで栄養失調の奴隷もいます。

Thompson Reuters Foundation: “Modern day slavery? Supply Chains”(2013年12月20日に公開)

貧困拡大社会 「相次ぐ若者の過労死」

NHK-ETV ハートネットTV 2015年9月28日放送

| 登場した探査ジャーナリズム |

今や、生活世界の脱植民地化闘争、植民地解放闘争では時間的に間に合いません。そのような大きな設定よりも、もっと身近な所で具体的な奴隷解放闘争を考えるべきではないかと思います。

このバックラッシュの時代に、この逆回転の時代に、グローバルにもナショナルにも展開している政治権力、経済権力、社会権力が、必然的に生み出す不正や腐敗、悪事や不作為、つまり不正義。その不正義の犠牲者、ヴィクティム、それこそを中心化してものを観察することが、最も直接的で明快で分かり易い方法だと思います。

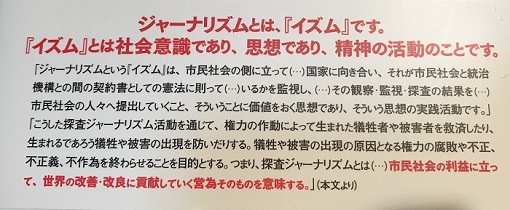

そこに登場したのが21世紀の探査ジャーナリズム、インベスティゲイティブ・ジャーナリズムと、そのグローバルな対抗運動です。インベスティゲイティブ・ジャーナリズム=探査ジャーナリズムは権力監視をミッションとし、ウォッチドックをミッションとし、権力に対する対抗的で論争的で非妥協的な認識と活動、つまりアンタゴニズムを中心に置いています。もう一つ探査ジャーナリズムが中心に置くのがジャーナリスト個人の主体性です。犠牲者を救済し奴隷を解放するという立ち位置を、主体的に選択し決断するのは諸個人です。以上三つの中心から成り立つイズムを探査ジャーナリズムと定義をします。

これにより、「システム」(ハーバーマスの意味で)の根本を変えるところまでは出来なくっても、個別の不正義を終わらせることはできます。このバックラッシュの時代にこれは、ある意味で後退戦かも知れません。が、ディテールの闘争によって救われる人は必ずいるはずです。それが一個一個の、個別の不正を潰していくことの効用だと、エフェクトだと言うことができます。

| アンタゴニズム |

ここで少しアンタゴニズムについて述べてみたいと思います。英語の辞書には反目、敵対、対立、拮抗などの訳語が並んでいます。その英語の語源を見ると、19世紀のフランス語。ですから古い言葉ではない。どういう言葉が合成されたか。アント=何々に対して、アゴン=競技、そしてイズム。つまり「何々に対して競技を挑む状態」というふうに語源の説明は書かれています。

通常アンタゴニズムは、例えば与野党の対立、階級間の対立、そういう対立のように、同じカテゴリーの者、政党なら政党同士、階級なら階級同士、その間での対立や敵対関係を言います。双方にとって相容れぬ利害、インタレストがあって、それが衝突している状態。その対立の中で野党が与党を負かせば、野党が政権を手に入れて、入れ替わります。階級についてもプロレタリアートがブルジョアジーを打倒すれば、権力を握ります。対立の中では譲歩したり、妥協したりすると、つまり自己のインタレストを緩和したり放棄したりすると、アイデンティティーそのものが崩れていきます。したがって、アイデンティティーを維持するためには、アンタゴニズムを打ち出さなければなりません。

この通常のアンタゴニズムに対して、私が探査ジャーナリズムに要請するアンタゴニズムはちょっと変則的かもしれません。権力に対する対抗的で論争的で非妥協的な認識と活動とはどういう関係なのでしょうか。言うまでもなく、権力とジャーナリズムは同じカテゴリーではありません。対抗的な関係の中でジャーナリズムは権力を敵視する、エネミーとして敵視する訳ではなく、権力に取って代わろうとする訳でもありません。

他方、権力の中には批判的ジャーナリズムを敵視する者もありますが、「教養のある権力」、こういう権力があるかどうか、留保は必要かも知れませんが、「教養のある権力」は批判的ジャーナリズムを、たとえ煙たい存在だと考えたとしても、敵視はしません。なぜなら取って代わろうとする相手ではない、ということを権力は知っているからです。ジャーナリズムと権力は同じ土俵で競技するような関係ではありません。ところが、なかには権力と同じ土俵に立って競技に参加しようとする自称「ジャーナリスト」もいますけれども、大手町の方に。(会場爆笑)それは明らかな逸脱です。

探査ジャーナリズムが権力監視活動を行う理由は、その相手の権力に取って代わろうというような敵対的な目的を持っているのではなく、権力活動から必然的に生まれる犠牲者を救済しようという目的を持っているということ。これがその活動の理由です。

犠牲者の無念を晴らすために、権力に対して対抗的で論争的で非妥協的な態度を採るわけです。それは、権力監視という使命・ミッションが市民社会の人々を代行する仕事であって、ジャーナリズムが自らの利益のためではなくって、あるいはジャーナリストが自らの利益のためではなくって、市民社会の利益のために行う活動であるという点に由来しています。

つまり請負人なんです。しかも買って出た請負人なんです。そういう意味で言えば、この権力監視の探査ジャーナリズムとは「七人の侍」のモデル、あるいは「七人の侍モデル」だと言えます。

| 七人の侍モデル |

黒澤明監督の映画「七人の侍」ですね。ご覧になった方が多いだろうと思います。ご覧になってない方もいらっしゃるかも知れない。映画の粗筋を説明するのは野暮なことでして、あまりしたくないですね。

その映画の舞台は戦国時代。秩序のない世情。そこで野武士の盗賊の出没に困り果てた村民が、その村を防衛するために、浪人たち7人を雇って、戦って、そして勝利する。そういう物語ですね。

これは仇討ちとか敵討ちとかとは違います。仇討ちとか敵討ちっていうのは主君や自分の親が、自分が同一化した人間が殺されるなど酷い目に遭ったとき、その人間の無念を晴らすということですね。

「七人の侍」はそうではありません。「七人の侍」は村民の話を聞いて、村民に被害を及ぼす盗賊、こいつらを許せるかということで、請負うわけです。しかし、彼らは村民とは同族ではありません。そして、「七人の侍」はその一戦のためだけにたまたまでき上がった寄り合い所帯で、速成のチームです。その一件が決着すれば、そこを離れて、またバラバラになって、旅をするわけです。一人一人が偶然の出会いに身を任せ、行く先々で、怒りを覚え、理不尽だと思えば、横暴な相手と一戦を交えていくわけです。そういう「個人」の生き方がそこにはあります。こういうアンタゴニズムが、探査ジャーナリズムのアンタゴニズムだと私は考えています。

(絵 ネットより)

『七人の侍』予告編

| クリニカル・プロフェッサー・オブ・ロー |

国連人権理事会の「表現の自由」特別報告者、デービッド・ケイはその仕事をボランティアでやっています。給料が払われているわけではありません。本職は米国カリフォルニア大学アービン校の教授ですけれども、面白いタイトルを持っています。クリニカル・プロフェッサー・オブ・ロー、これが彼のタイトル。クリニカル・プロフェッサー・オブ・ロー。これを何と訳すのか。法学臨床教授。法学の教授なんだけど、どういう教授かというと臨床教授だと。クリニカル・プロフェッサーだと言っているわけですね。

そして、「インターナショナル・ジャスティス・クリニック」という名の教育研究プログラムの所長も務めています。これをどう訳するのか。「国際的正義の臨床センター」、ちょっとピンと来ませんよね。でも、そういうふうに英語では表現しているんです。

このセンター、「インターナショナル・ジャスティス・クリニック」の趣旨としてウエブサイトには最初にこう書いてあります。「センターの学生たちは、ヒューマンライツの侵害に対するアカウンタビリティに関して擁護戦略の発展と実行のために、国内の、また世界中のアクティビスト、弁護士、外交官、学者、NGOと共に仕事をする」、こう書かれています。

彼が二年前の4月でしたか、日本調査のために来日したときに、私は彼に二度会いましたけれども、二名の学生をアシスタントとして連れて来ていて、同席させていました。一人は日本語が出来ました。

私はこれを見て、閃きました。このクリニカル・プロフェッサー・オブ・ロー、この肩書、この表現を見て、閃いたんです。私がやっていることはクリニカル・プロフェッサー・オブ・ソシオロジーだと。訳せば社会学臨床教授、これだったんだなーというふうに思いました。

日本で報道の自由が危機に瀕している・国連特別報告者が特派員協会で会見(2016年4月19日)

「インターナショナル・ジャスティス・クリニック」

| ワセダクロニクル |

ジャーナリズム研究所の中に2016年3月11日に早稲田探査ジャーナリズムプロジェクトがジャーナリストたちによって立ち上げられ、2017年、去年2月1日にはワセダクロニクルが特集「買われた記事」の発信を開始しました。それはアジアでもグローバルにも進んでいる、探査ジャーナリズム運動を、日本からキャッチアップしていこうという、そういう試みでした。

そこでは、先ほどの定義の三本柱を基本にする、先ほどの定義の探査ジャーナリズムのプロダクトをどのように生産し表現し提示するのか、そしてそのニュース組織をどのような財源の経済モデルで持続的に成立させるのか、この二点を柱とする社会実験が始まったのです。

実験のフィールドは日本の市民社会です。この開発実験に市民社会がどのように反応し応答するのか、ということ。市民社会からのインタレストとサポートがなければ、そもそもこのニュース組織に存在理由はありません。

私は、ジャーナリズム研究所の所長として、研究所の中に立ち上がったこのワセダクロニクルというプロジェクトの、ある意味同伴者として、クロニクルの人々と議論し、考え、論考を書き、また議論をし、考え、論考を書きと、そういうサイクルをこの2年ぐらいの間、クルクルと回転させてきました。まさに臨床社会学をやらせてもらってきた、という気分があります。

ジャーナリズムのイノベーションに立ち上がったジャーナリストたちを伴走しつつ、自分自身それまでは考えたことのなかったかもしれない、新しい自分自身の思考のパースペクティブを広げることもできました。

昨年、ワセダクロニクルが国際探査ジャーナリズムネットワークの、GIJNの正式メンバーになるのを手助けし、南アフリカで開催された探査ジャーナリズムの世界大会、GIJCに一緒に参加して、彼ら・彼女らが発表するのをサポートしました。

大学を定年退職する前の2年間、あるいは2年弱、色々ありましたけれども、新しい事に向かって、楽しく、苦しい時間を過ごすことができたことを、クロニクルの人々に感謝したいと思います。

この2年弱を含めて、大震災のあった2011年から書いてきたジャーナリズム論考をまとめた本を彩流社がこの最終講義に間に合わせるように頑張って作ってくれました。(花田達朗全)著作集の中の第2巻が最初に出版をされました。それが会場の外に置かれていますので、もしもご関心のある方々はご覧いただければと思います。

早稲田大学拠点の調査報道メディア『ワセダクロニクル』 創刊特集「買われた記事〜電通が共同通信に成功報酬」

GIJNのサイトへ

正式メンバーの表示(ワセダクロニクル)

| 最後に |

宮沢賢治は、未完の詩、つまりまだ完成していない詩「生徒諸君へ寄せる」、それをノートに書き残しました。卒業式の日に自分の生徒へ読んで聞かせるかのように、あるいは自分が学校を去る時の別れの言葉を述べるかのように、その詩は書かれています。読まれた方もいらっしゃることと思います。私はこの日、大学という場を卒業し別れる日に、その詩の全編を、すべてを、そして特に次の一節を私自身に贈りたいと思います

サキノハカという黒い花といっしょに

革命がやがてやって来る

それは一つの送られた光線であり

決せられた南の風である

この4行、この4行は謎です。もちろんサキノハカという名前の花は実際には存在しません。その黒い花とは一体何なんだろうか。その花が来ないと革命が来ない。一体、その黒い花とは何なのか。この詩を読んだときからずーっと考えてきましたけれども、わかりません。私は大学を去った後も、あらためてその事を考えていきたいと思っております。どうも、ありがとうございました。

会場 パチパチパチパチ 万雷の拍手

(講義録その1へ戻る) (サイト目次へ戻る)