壴揷丗傒側偝傫丄偙傫偵偪偼

丂丂夛応丂偙傫偵偪偼

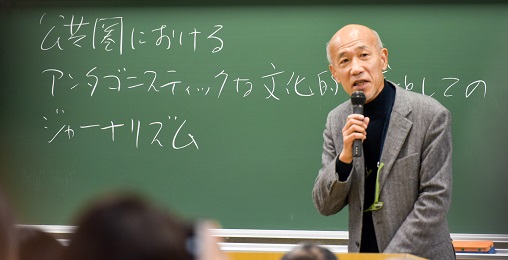

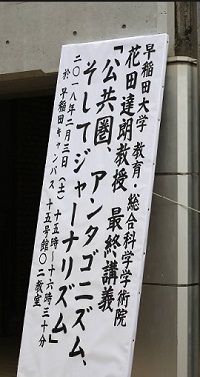

偙傫側偵偨偔偝傫偺曽乆傪栚偺慜偵偡傞偲丄偩偄傇僾儗僢僔儍乕傪姶偠偰偟傑偄傑偡偗傟偳傕丅憗堫揷偺揱摑偩偦偆偱丄偙傟偐傜嵟廔島媊偲偄偆偺傪偝偣偰偄偨偩偔偙偲偵側傝傑偟偨丅僞僀僩儖偱偡偗傟偳傕丄奜偺娕斅偵偼嶰偮偺尵梩偑暲傫偱偄傑偡丅乽岞嫟寳丄傾儞僞僑僯僘儉丄偦偟偰僕儍乕僫儕僘儉乿丅偩偩偙傟偼扨岅嶰偮傪暲傋偨偩偗偱丄杮棃偺僞僀僩儖偼師偺傛偆側傕偺偱偡丅乮斅彂偟巒傔傞乯

娕斅偵擖傜側偐偭偨偺偱丄嶰偮偺尵梩偩偗娕斅偵偼彂偄偰偁傝傑偡偑丄偙傟偐傜偍榖偟偨偄偙偲偼乽岞嫟寳偵偍偗傞傾儞僞僑僯僗僥傿僢僋側暥壔揑幚慔偲偟偰偺僕儍乕僫儕僘儉乿偱丄偙傟偑巹偺晅偗偨崱擔偺僞僀僩儖偱偡丅

嵟廔島媊偲偄偆応偱壗傪偍榖偡傞偺偐丅偍榖傪偡傞偲偒偵偼僗僞儞僗偲偄偆傕偺傪寛傔側偗傟偽側傝傑偣傫丅偦傟偼偳偆偄偆恖乆偵岦偗偰榖傪偡傞偺偐偱曄傢偭偰偒傑偡丅

乮奊丗嶚搰峃恗偝傫採嫙乯

偱偼丄偙偺嵟廔島媊偱偼偳偺傛偆側曽乆傪慜偵偟偰偍榖傪偡傞偺偐丄偲峫偊傑偟偨丅寛偟偰堦條偱偼側偔偭偰丄懡條側曽乆偱偁傠偆偲丅偮傑傝揑偑峣傟側偄側偲偄偆傆偆偵巚偄傑偟偨丅偨偩巹偵壗傜偐偺宍偱娭傢傝偺偁偭偨曽乆偑棃傜傟偰偄傞丄棃傜傟傞偱偁傠偆偲偄偆偙偲偼妋偐側帠偱丅偦偆偄偆偙偲傪偄傠偄傠峫偊偰偍傝傑偟偨傜丄壗傪榖偟偨傜偄偄偺偐暘偐傜側偔側偭偰偟傑偄傑偟偨丅庼嬈偺島媊偱傕偁傝傑偣傫偟丄妛夛曬崘偱傕偁傝傑偣傫偟丄妛弍島墘夛偱傕偁傝傑偣傫偟丅偦偙偱嶰擔慜偵峫偊傑偟偨丅

傒側偝傫偺娫偱偼丄偍偦傜偔扨弮偵丄戝妛偐傜堷戅偡傞嵟屻偵丄偍慜偺榖傪暦偄偰傒傛偆偱偼側偄偐偲丅偙偆偄偆嫟捠偺娭怱帠偩偗偑偁偭偰丄偦傟埲奜偱偼傒側偝傫曽偼懡條側僶僢僋僌儔儞僪偲娭怱傪帩偭偰偍傜傟傞傢偗偱丄偦偆偄偆曽乆傪慜偵偟偰丄寢嬊巹偼変偑巇帠偵偮偄偰岅傞偲偄偆丄偦偆偄偆僗僞儞僗偱偍榖傪偡傞偙偲偵偟傑偟偨丅

晛捠島媊偱偼偦偆偄偆榖偼偟側偄傕偺偱偡偗傟偳傕丄崱擔偼椺奜偲偡傞偙偲偵偟傑偡丅島媊偲偄偆偺偼晛抜丄巹偼戝恖悢偺島媊偱偼僷儚乕億僀儞僩傪巊偄丄庤尦偵儅僯儏僗僋儕僾僩偲尵偄傑偡偐丄尨峞偼帩偨側偄偱丄僷儚乕億僀儞僩偩偗偱偍榖傪偡傞丄偦偆偄偆島媊傪偟偰偒傑偟偨偗傟偳傕丅僪僀僣偺戝妛偱偺島媊偲偄偆偺偼僼僅傾儗乕僘儞僌乮Vorlesung乯偭偰尵偆傫偱偡偑丄妛惗偺慜偱撉傓丅壗傪撉傓偐偲偄偆偲儅僯儏僗僋儕僾僩傪撉傓丅尨峞傪撉傓傫偱偡偹丅

偱偡偐傜丄僪僀僣偺戝妛偺愭惗偭偰偄偆偺偼偙偙乮抎忋乯偱扺乆偲尨峞傪撉傒傑偡丅偦偟偰幙栤傪庴偗晅偗偢偵僒僢偲婣偭偰峴偔丅偙傟偑僪僀僣偺戝妛偺揱摑揑側丄嵟嬤彮偟偼曄傢偭偰棃偰傑偡偗偳傕丄偦偆偄偆僗僞僀儖側傫偱偡偹丅

崱擔偼僼僅傾儗乕僘儞僌丄傒側偝傫偺慜偱尨峞傪撉傓偲偄偆僗僞僀儖偱偟偨偄偲巚偄傑偡丅晛抜偺庼嬈偺傛偆偵僷儚乕億僀儞僩偼巊偄傑偣傫丅尨峞側偟偱偟傖傋傞偲丄崱擔偼壗偐儎僶僀偙偲傪偟傖傋偭偰偟傑偆偐傕抦傟傑偣傫偟乮夛応敋徫乯丄偦傟傪杊偖偨傔偵傕帠慜偵尨峞壔偟偰偒偨傕偺傪傕偲偵丄偍榖傪偡傞偙偲偵偟偨偄偲巚偄傑偡丅丂

丂丂丂丂

丂乮奊丗壴揷僛儈懖恵摗塸堦偝傫FB傛傝乯

丂丂

| 丂丂僝僠傾乕儖價僢僙儞僔儍僼僩儔乕偲偟偰偺変偑巇帠 |

変偑巇帠偵偮偄偰岅傞偲偄偆偙偲偱丅偱偼偦偺巇帠側傞傕偺偼偳偺傛偆側懏惈偺恖娫偵傛偭偰側偝傟偰偒偨傕偺側偺偐丅偮傑傝帺暘偺巇帠偵偮偄偰榖偟傪偡傞乽偍慜偼壗幰側偺偐乿偲偄偆偙偲傪曅晅偗側偗傟偽側傝傑偣傫丅

巹偼帺暘傪尋媶幰偲偐妛幰偲偐屇偽傟傞偭偰偄偆偙偲偵偮偄偰偼戝偒側堘榓姶傪帩偭偰偄傑偡丅帺暘偐傜偼偦偆偄偆尵梩偼巊偄傑偣傫偟丄偦傕偦傕僺僢僞儕棃側偄傫偱偡丅巹偺帺屓擣幆偼價僢僙儞僔儍僼僩儔乕乮Wissenschaftler乯丄偁傞偄偼僝僠傾乕儖價僢僙儞僔儍僼僩儔乕乮Sozialwissenschaftler乯偱偁偭偰丄偙偺僪僀僣岅偑巹偵偼堦斣僺僢僞儕偲偟傑偡丅栿偣偽丄壢妛幰丄偁傞偄偼幮夛壢妛幰偲偄偆偙偲偵側傞傫偱偡偑丄岅姶偑偪傚偭偲偢傟傑偡丅

偳偆偟偰傕偦傟傪僪僀僣岅偱尵傢側偗傟偽側傜側偄偺偼丄巹偑俀侽嵨戙屻敿偐傜僪僀僣偱夁偛偟偨侾侾擭敿偺撪偵丄巹帺恎偺帺屓擣幆傪僪僀僣岅偵傛偭偰妉摼偟偨偐傜偱偡丅擔杮傪曅摴愗晞偱扙弌偟偰丄庡娤揑偵偼僪僀僣偵乽朣柦乿傪偟偰丄擔杮偵婣傞応強傕柍偔丄僪僀僣偱帺屓宍惉偟偰偄偔偟偐側偐偭偨偐傜偱偡丅崱偱傕巹偺摢偺偁傞晹暘偼僪僀僣岅偵傛偭偰愯傔傜傟偰偄傑偡偟丄偦傟偱摦偐偝傟偰偄傞偲偙傠偑偁傝傑偡丅寢嬊巹偼價僢僙儞僔儍僼僩儔乕偱偁偭偰丄巹偺巇帠偲偼僝僠傾乕儖價僢僙儞僔儍僼僩儔乕偲偟偰偺変偑巇帠偩偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅

| 丂丂岞嫟寳偲偄偆奣擮丂丂 |

巹偺棟榑揑僶僢僋儃乕儞偼僪僀僣偺僼儔儞僋僼儖僩妛攈偵偁傝傑偡丅偦傟偵枺椡傪姶偠偰僪僀僣偵搉偭偨偺偱偡偐傜丄摉慠偺偙偲偱偡丅偺偪偵帠忣偁偭偰擔杮偵婣偭偰丄偦傟偐傜偟偽傜偔偟偰丄巹偼岞嫟寳偲偄偆奣擮偵娭傢傞榑暥傪彂偒巒傔傑偟偨丅

侾俋俋侾擭偺榑暥乽嬻娫奣擮偲偟偰偺僄僢僼僃儞僩儕僢僸僇僀僩--僴乕僶乕儅僗偵偍偗傞岞嫟寳偲僐儈儏僯働乕僔儑儞揑崌棟惈乿丄偙偺榑暥偑傎傏嵟弶偱丄偦偺屻偼偁偨偐傕乽拲暥偺懡偄椏棟揦乿偺傛偆偵側偭偰丄拲暥偵墳偠偰岞嫟寳娭楢榑暥傪偳傫偳傫惗嶻偟偰偄偒傑偟偨丅

偦傟傜偺婛敪昞榑暥傪廂榐偟偰侾俋俋俇擭偲俋俋擭偵扨峴杮傪弌斉偟傑偟偨丅偙偺巇帠丄偮傑傝巹偺岞嫟寳榑偲偄偆傕偺偼丄侾俋俋侽擭戙偺傎傏俉擭娫偱廔傢傝傑偟偨丅傕偆偦傟埲忋怴偟偔彂偔偙偲偑側偔側偭偨偐傜偱偡丅

偙偺岞嫟寳偵偮偄偰彂偒巒傔偨摦婡偵偼師偺傛偆側偙偲偑偁傝傑偡丅僪僀僣偱偼擔忢揑偵傕丄儊僨傿傾忋偱傕丄偁傞偄偼妛弍揑偵傕昿斏偵巊傢傟傞尵梩丄偦偟偰偦傟側偟偵偼岅傝傪峔惉偱偒側偄傛偆側尵梩偱偁傞僄僢僼僃儞僩儕僢僸僇僀僩偲偄偆尵梩偵憡摉偡傞擔杮岅偑擔杮偱偼偁傞偺偐丅側偄偺偱偼側偄偐偲偄偆媈栤偱偟偨丅擔杮岅偱偼偦傟偵憡摉偡傞尵梩丄偁傞偄偼偦偺奣擮側偟偵偳偆偟偰傗偭偰偄偗傞傫偩傠偆偐丅偦偺奣擮偑側偄偙偲偵傛偭偰丄偳偆偄偆嶌梡偑偁傞傫偩傠偆偐丅

傕偪傠傫偙傟偵偼媡偺偙偲傕尵偊傑偡丅擔杮岅偺乽悽娫乿偲偐乽忣偗乿偲偐丄偁傞偄偼乽柍忢乿偲偐丄偙偆偄偆尵梩偼僪僀僣岅偵偼傎偲傫偳東栿晄壜擻偱偡丅

僝僠傾乕儖價僢僙儞僔儍僼僩儔乕偲偟偰偺巹偼丄偦偺僄僢僼僃儞僩儕僢僸僇僀僩傪嬻娫偺奣擮偱偁傞偲懆偊丄偦傟偵岞嫟寳偲偄偆栿岅傪梌偊丄偦偺奣擮傪憰抲偲偟偰儊僨傿傾丄僐儈儏僯働乕僔儑儞丄忣曬丄僕儍乕僫儕僘儉側偳偵娭傢傞幮夛尰徾傪娤嶡丄棟夝丄愢柧丄夝庍丄婰弎偟偰偄偔偲偄偆丄偦偆偄偆巇帠傪偟偰偒傑偟偨丅

偦偺嵺巹偺娭怱偵偁偭偨偺偼乽僷僽儕僢僋側傞傕偺乿丄偦偺敪惗偲懚棫偲偄偆偙偲偱偟偨丅偦傟偼僾儔僀儀乕僩側椞堟側偄偟偼惗妶悽奅偵偍偗傞巹恖丄僾儔僀儀乕僩僷乕僗儞僘払偺僀儞僞儗僗僩偐傜弌敪傪偟偰丄偦傟偑尃椡偲偺岎徛娭學偵擖傞偲偒偵宍惉偝傟偰偔傞傕偺丄晜忋偟偰偔傞傕偺傪乽僷僽儕僢僋側傞傕偺乿偲懆偊丄偦偺乽僷僽儕僢僋側傞傕偺乿偑峴堊偲偟偰丄娭學偲偟偰揥奐偝傟傞晳戜丄偡側傢偪嬻娫傪岞嫟寳偲懆偊傑偟偨丅

偟偨偑偭偰丄岞嫟寳偼崙壠偵岦偒崌偭偰懳洺偟偰偄傞偲偄偆峔恾偺拞偵昤偐傟傑偡丅偦偺岎徛娭學偺拞偱岞嫟寳偱偼丄崙壠偵懳偡傞尵榑昞尰偺帺桼偺梫媮丄偦偟偰懠幰偺尵榑偵懳偡傞姲梕側懺搙丄偙傟傜偺婯斖偑宖偘傜傟偰偄偔偙偲偵側傝傑偡丅

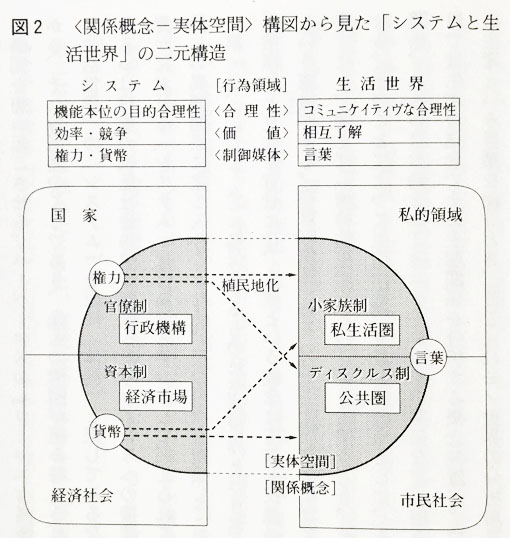

巹偵偲偭偰僴乕僶乕儅僗偺媍榑偱報徾揑偩偭偨偺偼丄乽僔僗僥儉偵傛傞惗妶悽奅偺怉柉抧壔乿偲偄偆柦戣偱偟偨丅偙傟偼侾俋俉侾擭偵巹偑傑偩僪僀僣偵嫃偨崰偵弌斉偝傟偨亀僐儈儏僯働僀僔儑儞揑峴堊偺棟榑亁偱懪偪弌偝傟偨傕偺偱丄尰戙悽奅偺柕弬偑敪惗偡傞婎杮揑側峔恾傪愢柧偟傛偆偡傞傕偺偱偟偨丅攝晍帒椏偺恾傪偛棗偔偄偨偩偔偲丄暘偐傝堈偄偐傕抦傟傑偣傫丅

亀岞嫟寳偲偄偆柤偺幮夛嬻娫亁乮栘戹幮乯丄侾俈侾暸傛傝

側偤尰戙幮夛偺柕弬偑惗傑傟傞偺偐丅僴乕僶乕儅僗偼傑偢尰戙偺幮夛峔惉懱傪丄堦曽偵崙壠峴惌慻婡峔偲帒杮庡媊巗応偐傜側傞僔僗僥儉丄懠曽偵巹揑惗妶椞堟乮傑偨偼恊枾寳乯偲岞嫟寳偐傜側傞惗妶悽奅偲偄偆擇尦峔憿偱懆偊偰丄偦傟偧傟偵堎側傞偦傟偧傟偺崌棟惈尨棟傪愢柧偟偰偄偒傑偡丅

偦偟偰丄偦傟傜擇偮偺峴堊椞堟偑丄偮傑傝僔僗僥儉偲惗妶悽奅偑丄柍攠夘揑偵懚嵼偟偰偄傞偺偱偼側偔丄僔僗僥儉偺懁偺崌棟惈偲偄偆壙抣偑丄尃椡偲偍嬥偵忔偭偰丄偮傑傝偦傟傜傪儊僨傿傾乮攠夘暔乯偲偟偰惗妶悽奅偺拞偵擖傝崬傫偱峴偒丄偦偙偵懚嵼偡傞暿偺崌棟惈偺壙抣傪怤奞偟丄怤怘偟丄攋夡偟偰偄偔丅偦偺寢壥丄惗妶悽奅偺拞偵條乆側昦棟尰徾偑惗傑傟傞偺偩偲丄偦偆偄偆傆偆偵愢柧傪偟傑偡丅偦偺傛偆側帠懺傪丄斵偼乽惗妶悽奅偑僔僗僥儉偵傛偭偰怉柉抧壔偝傟偰偄傞乿偲偄偆傆偆偵昞尰偟偨傢偗偱偡丅

偱偼丄怉柉抧壔偺帠懺傪偳偆偡傞偺偐丅斵偺張曽獬偼岞嫟寳偲恊枾寳偺椡傪嫮傔偰丄怉柉抧壔埑椡傪墴偟曉偦偆偲偄偆傕偺偱偟偨丅偦傟傪扴偆傋偒岞嫟寳偺庡栶偼傾僜僔僄乕僔儑儞偩偲丅偮傑傝屄恖偺帺桼堄巚偵婎偯偔楢崌慻怐偱偁傝丄摉帪搊応偟偰偄偨乽怴偟偄幮夛塣摦乿丄偦偺俶俧俷傗俶俹俷偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅

儊僨傿傾偑夵妚偝傟傞揥朷偑棫偨側偄拞偱丄尃椡壔偟偨儊僨傿傾傗峀崘嶻嬈偺價僕僱僗偲壔偟偨儊僨傿傾偵偼丄傕偆岞嫟寳僾儗乕儎乕傪婜懸偡傞偙偲偼弌棃傑偣傫偱偟偨丅

丂

丂亀岞嫟寳偲偄偆柤偺幮夛嬻娫乗

丂岞嫟寳丄儊僨傿傾丄巗柉幮夛亁1996擭

亀儊僨傿傾偲岞嫟寳偺億儕僥傿僋僗亁

丂1999擭

Distinguished guest lecture by Jurgen Habermas at KU Leuven

僴乕僶乕儅僗偲昅幰丅2012擭9寧僴乕僶乕儅僗偺帺揁偵偰嶣塭

| 丂丂儀儖儕儞偺暻偑曵夡 |

偙偺怉柉抧壔柦戣偼丄孞傝曉偟偵側傝傑偡偗偳傕丄侾俋俉侾擭偺傕偺偱偡丅偦偺杮偼擔杮偱偼侾俋俉俆擭偐傜東栿偑奐巒傪偝傟傑偟偨丅偦傟偑彂偐傟偨侾俋俉侾擭埲慜丄偦傟偼傑偩搶惣椻愴偺恀偭偨偩拞偱丄墷廈偱偼僷乕僔儞僌嘦偲俽俽俀侽偺妀儈僒僀儖偑岦偒崌偭偰敪幩戜偵暲傫偱偄偨丄偦偆偄偆帪戙偱偡丅妀愴憟俆暘慜側偳偲偄偆帪寁偑宖偘傜傟偰偄偨帪戙偱偡丅偦偟偰丄梊憐奜側偙偲偵侾俋俉俋擭偺儀儖儕儞偺暻偺曵夡偑偁傝傑偟偨丅巹偑僪僀僣偵曢傜偟偰偄偨俉俇擭傑偱丄儀儖儕儞偺暻偑曵夡偡傞側偳偄偆偙偲偼柌偵傕巚偄傑偣傫偱偟偨丅

楌巎偲偼戝曄晄巚媍側傕偺偱丄梊憐偟側偄帠偑婲偒傑偡丅偦偟偰偦偺暻偺曵夡傪彑棙偩偲偄偆傆偆偵懆偊偨偄傢備傞乽惣懁乿偼丄偦傟埲慜偐傜偺怴帺桼庡媊偺孹岦傪偝傜偵嫮傔偰丄怴帺桼庡媊偺僌儘乕僶儖壔傪恑傔偰峴偒傑偡丅偦偺忬嫷偺拞偱怉柉抧壔柦戣偵棫偮側傜偽丄傾僜僔僄乕僔儑儞偵傛傞扙怉柉抧壔摤憟偲屇傇傋偒摤憟偑昁梫偩偭偨偩傠偆偲巚偄傑偡丅偁傞偄偼怉柉抧夝曻摤憟偲尵偭偰傕摨偠偙偲偱偡丅墴偟曉偡偲偄偆偺偱偼庴偗恎偱庛偡偓傑偡丅側偤側傜僔僗僥儉偼偦偺傑傑曻抲偝傟偰丄柍彎偩偐傜偱偡丅懳峈揑側椡偱僔僗僥儉傪曄偊偰偄偔愴棯偑昁梫偱偟偨丅

偟偐偟丄巹偼丄俋侽擭戙偺巹偺岞嫟寳榑偺俉擭娫偱丄偦偺傛偆側柧妋側愴棯傪帩偭偨岞嫟寳榑傕彂偔偙偲偼偱偒傑偣傫偱偟偨丅崱偐傜怳傝曉偭偰偦偆巚偄傑偡丅

丂乮奊丗僱僢僩傛傝乯

The fall of the Berlin Wall in 1989

| 丂丂 僇儖僠儏儔儖丒僗僞僨傿乕僘丂丂 |

懠曽丄侾俋俉俇擭僠僃儖僲僽僀儕尨敪帠屘偺捈慜丄俀丆俁擔慜偵惣僪僀僣偐傜婣崙傪偟偰丄偦傟偐傜偟偽傜偔偟偰巹偼塸崙偺妛弍奅偲偺娭學傪帩偪巒傔傑偡丅僂僄僗僩儈儞僗僞乕戝妛偺僯僐儔僗丒僈乕僫儉嫵庼偲抦傝崌偭偰偐傜丄斵偵傛偭偰塸崙偺儊僨傿傾丒僗僞僨傿乕僘偺恖乆偵師乆偲徯夘偝傟偰偄偒傑偟偨丅

僈乕僫儉偼塸崙偵偍偄偰僄僢僼僃儞僩儕僢僸僇僀僩偺奣擮傪婎偵偟偨僷僽儕僢僋僗僼傿傾乕榑偺愭嬱偗偱偁偭偰丄僒僢僠儍乕惌尃壓偺塸崙偵偍偗傞僷僽儕僢僋偺婋婡傪栤戣偵偟偰偄傑偟偨丅僪僀僣岅偱僴乕僶乕儅僗傗僴僀僨傿僈乕傪撉傒丄僼儔儞僗岅偱僽儖僨儏乕傪撉傫偱偄傑偟偨丅

巹偼僈乕僫儉偺偍堿偱僇儖僠儏儔儖丒僗僞僨傿乕僘偺恖乆偲傕抦傝崌偄偵側傝傑偟偨丅搑拞傪徣棯偟偰旘桇偟傑偡偗傟偳傕丄侾俋俋俆擭俁寧偵儘儞僪儞偱僗僠儏傾乕僩丒儂乕儖偵夛偭偰丄搶嫗偵棃偰梸偟偄偲愢摼傪偟丄侾擭屻偵搶嫗偱僔儞億乽僇儖僠儏儔儖丒僗僞僨傿乕僘偲偺懳榖乿傪奐嵜偡傞偲偄偆摨堄傪斵偐傜摼傑偟偨丅巹偼偦偺屻丄侾擭娫偺巰偵傕偺嫸偄偺弨旛偱丄壗偲偐奐嵜偵憜偓偮偗傑偟偨丅僗僠儏傾乕僩丒儂乕儖傪擖傟偰俇柤偺塸崙偺僗僇儔乕傪惉揷嬻峘偱弌寎偊傪偟偰丄僔儞億偼奐嵜傊偲帄傝傑偟偨丅係擔娫峴傢傟傑偟偨丅

偟偐偟丄偦偺僔儞億偺寢壥偼巹偺巚偄昤偄偰偄偨傕偺偱偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅傑偨嶲壛幰偐傜偼巹偼斸敾傕庴偗傑偟偨丅偱丄巹偼偦傟偑廔傢偭偨屻丄乽彮側偔偰傕擔杮偱偼擇搙偲僇儖僠儏儔儖丒僗僞僨傿乕僘偵偼愙怗傪偟側偄乿偲怱偵寛傔傑偟偨丅傕偆偙傝偛傝偩偲巚偭偨偐傜偱偡丅

丂

丂丂

丂

丂強挿偺揱尵丂俀侽侾係擭俀寧侾俁擔丂乽枹姰偺懳榖乿嶲徠

壓晹宖嵹丂乽枹姰偺懳榖乿傊丂

The Stuart Hall Project (2013) 傪娤傞

| 丂丂岞嫟寳偺岺嶌幰丒峩嶌幰丂丂 |

偟偐偟丄巹帺恎偼僇儖僠儏儔儖丒僗僞僨傿乕僘偐傜棧傟偨栿偱偼偁傝傑偣傫丅怺偔愽峲偟偨丄愽偭偨偩偗偺偙偲偱偡丅庬柧偐偟傪偡傟偽丄偦偺僇儖僠儏儔儖丒僗僞僨傿乕僘偺娕斅傪棫偰偢偵丄僇儖僠儏儔儖丒僗僞僨傿乕僘傪幚慔偡傞偙偲偵偟偨偺偱偡丅儔僀僥傿儞僌丒僇儖僠儏儔儖丒僗僞僨傿乕僘偱偼側偔丄僪﹣[僀儞僌丒僇儖僠儏儔儖丒僗僞僨傿乕僘偲偄偆偙偲偱偡丅偳偆偟偨偐丅暥壔揑幚慔幰偁傞偄偼幮夛揑昞尰幰偲偟偰僕儍乕僫儕僗僩傪懆偊丄偦偺梴惉偲偄偆幚慔傪僇儖僠儏儔儖丒僗僞僨傿乕僘揑偵傗偭偰偄偔偲偄偆偙偲偱偡丅

巹偼偦傟埲慜偐傜丄僕儍乕僫儕僗僩傪彅椡偺嶖憥偟妺摗偡傞岞嫟寳偺峩嶌幰丄偦偟偰岺嶌幰偲偟偰埵抲偯偗偰偄傑偟偨丅乮斅彂傪偡傞乯敪壒偑摨偠娍帤側偺偱丄暥帤偵偡傞偲偙偆側傝傑偡丅堦偮偼峩嶌幰丄傕偆堦偮偼岺嶌幰丅

傕偆堦偮丄巹傪偟偰丄偄傢備傞僕儍乕僫儕僗僩梴惉嫵堢傊偲岦偐傢偣偨梫場偵惂搙榑幰偲偟偰偺婣寢偲偄偆偙偲偑偁傝傑偡丅挿傜偔擔杮偺儊僨傿傾傗僕儍乕僫儕僘儉傪惂搙榑揑偵暘愅偟偰偒傑偟偨偑丄偦偺婡擻晄慡偺尨場偵僾儘僼僃僢僔儑僫儕僘儉偺寚棊偑偁傞偲偄偆偙偲偑暘偐偭偨帪偵丄偳偆偡傞偺偐丅庱忺傝偵儈僢僔儞僌儕儞僋偑偁傞偐傜丄宷偑偭偰偄側偄偺偩偲偄偆偙偲傪抦偭偨偲偒偵丄偳偆偡傞偺偐丅巜揈偟偨偩偗偱曻抲偟偰偍偗偽傛偐偭偨偺偵丄偦偺寚棊偟偨傕偺傪嶌傝弌偦偆偲峫偊偰偟傑偄傑偟偨丅

偳偆偟偰丄偦偆峫偊偰偟傑偭偨偺偐丅偦傟偼僇儖僠儏儔儖丒僗僞僨傿乕僘偐傜偺惡偑暦偙偊偰偒偨偐傜偱偡丅傕偪傠傫丄偦傟偼擔杮偺僇儖僠儏儔儖丒僗僞僨傿乕僘偱偼側偔偭偰丄巹偺摢偺拞偺僇儖僠儏儔儖丒僗僞僨傿乕僘偱偡丅偱丄暥壔揑幚慔幰傪堢惉偡傞偲偄偆暥壔揑幚慔丄偦偺傕偺傊偺桿偄偱偡丅摨帪偵丄偦傟偼僷僽儕僢僋側傞傕偺傪惗嶻偡傞岞嫟寳僾儘僕僃僋僩偺堦娐偱傕偁傝傑偟偨丅

偙偺傛偆偵巹偺応崌丄惂搙榑偲僇儖僠儏儔儖丒僗僞僨傿乕僘偺崌棳偟偨強偵僕儍乕僫儕僗僩梴惉嫵堢偼惉棫傪偟偨偺偱偡丅偙偆偟偰暯偨偄昞尰偱尵偊偽僕儍乕僫儕僗僩梴惉嫵堢側傞傕偺偵嶲擖傪偟偰偄偔偙偲偵側傝傑偟偨丅

丂乮奊丗嶚搰峃恗偝傫採嫙乯

| 丂丂 僩儘僀偺栘攏嶌愴 |

偦偟偰丄傗偑偰丄偁傞恖偺懠奅偑棟桼偱丄偦偺恖偺堚巙傪宲偄偱僕儍乕僫儕僗僩梴惉嫵堢傪傗偭偰梸偟偄偲丄憗堫揷戝妛偵屇偽傟傞偙偲偵側傝傑偟偨丅偦傟偼俀侽侽俆擭廐偺弌棃帠偱丄俀侽侽俇擭係寧偐傜巹偺憗堫揷偱偺庼嬈偲偄偆侾俀擭娫偑巒傑傝傑偡丅

撈棫偟偨僕儍乕僫儕僘儉戝妛堾傪慡妛堦抳懺惃偱嶌傞偲偄偆峔憐傪戝妛幏峴晹偵採弌偟傑偟偨偑丄偦偺峔憐偼巆擮側偑傜寢嬊偺偲偙傠嵙愜傪偟丄巹偼偦偙偐傜庤傪堷偒傑偟偨丅偟偐偟丄妛晹妛惗傪懳徾偲偟偨慡妛嫟捠暃愱峌僕儍乕僫儕僘儉丒僐乕僗偺巇慻傒偯偔傝偺曽偼庱旜傛偔恑傫偱丄僇儕僉儏儔儉傪宲懕揑偵夵慞偟丄僥傿乕僠儞僌儊僜僢僪傪幚尡丒夵椙偟丄嫵壢彂傗帠揟偺弌斉傕偟偰偒傑偟偨丅

巹偼妛惗偨偪偵丄乽偙傟偼僩儘僀偺栘攏嶌愴偩乿偲偄偆傆偆偵榖傪偟偰偒傑偟偨丅偙偺恖嵽堢惉嫵堢偼擔杮撈摿偺僔僗僥儉偱偁傞丄偄傢備傞乽儅僗僐儈乿傊偺恖嵽嫙媼偺偨傔偱傕側偄偟丄僈儔僷僑僗壔偟偨乽儅僗僐儈乿偺墑柦偵庤傪戄偦偆偲偟偨栿偱傕偁傝傑偣傫丅僕儍乕僫儕僘儉偲偼壗偐丄僕儍乕僫儕僗僩偲偼偳偆偄偆怑嬈偐丄偙偺偙偲傪幚慔揑偵棟夝偟丄偦偺儈僢僔儑儞傪堷偒庴偗傞妎屽偺偁傞恖娫傪丄栘攏偵忔偣偰丄偦偺栘攏傪忛栧偐傜捠偟偰乽儅僗僐儈乿偵僾儗僛儞僩偟丄忛撪偵擖偭偨斵傜丒斵彈傜偑栭栘攏偐傜弌偰丄偦偺忛撪傪嶌傝曄偊偰偄偒丄傗偑偰楢懷偟偰偦偙偵僕儍乕僫儕僘儉傪幚尰偡傞偲偄偆丄偦偆偄偆嶌愴丅

偦偆偟偨庒幰偵傛偭偰丄僕儍乕僫儕僗僩偺慳奜宍懺偲偟偰偺乽儅僗僐儈丒僔僗僥儉乿傪嶌傝捈偟丄僕儍乕僫儕僗僩偑庡恖岞偵側傞僔僗僥儉傪宍惉偡傞偲偄偆嶌愴丄擔杮偺岞嫟寳傪僕儍乕僫儕僘儉偵傛偭偰妶惈壔偡傞偲偄偆嶌愴丄偲偄偆偙偲偱偟偨丅

偱丄崱偙偆偟偰夛応傪尒搉偟傑偡偲丄偙偺僩儘僀偺栘攏偺愴巑偑壗恖傕偙偺夛応偵偄傜偭偟傖傞偙偲偑傛偔暘偐傝傑偡丅壥偨偟偰丄傒側偝傫曽丄偙偺娫偍尦婥偩偭偨偱偟傚偆偐丅憲傝弌偟偨恎偲偟偰偼丄偦偙偑戝曄婥偵側傞偲偙傠偱偡丅

偟偐偟丄偙偺嶌愴傕崱擔偱偼埲慜傛傝戝偒側崲擄偵捈柺傪偟偰偄傑偡丅柧傜偐偵嬋偑傝妏偱偡偟丄偁傞偄偼乽偡偱偵嬋偑傝妏傪嬋偑偭偨屻偩乿偲尵偊傞偐傕抦傟傑偣傫丅偮傑傝丄偙偺嶌愴偺桳岠惈偦偺傕偺偑媈傢傟傞忬嫷側偺偱偡丅堦偮偼丄妛惗傪憲傝弌偡愭偺儊僨傿傾婇嬈偺忬嫷偑堦憌埆壔偟偰偄偒丄乽傕偼傗桳堊側庒幰傪憲傝弌偡偵偼抣偟側偄偺偱偼側偄偐乿偲峫偊偞傞傪摼側偄傛偆側抜奒偵棃偨丄偲偄偆偙偲偱偡丅

憲傝弌偟偨妛惗彅孨偼儊僨傿傾婇嬈偺柕弬偟偨尰幚偺拞偱戝曄嬯楯傪偟偰偄傑偡丅巙傪帩偭偰偄傞偐傜偙偦丄媡偵鏰鐎傪姶偠偰嬯楯偟偰偄傑偡丅偦偆偄偆懖嬈惗偨偪偲榖傪偟偰偄傞偲丄儊僨傿傾婇嬈丄儊僨傿傾慻怐丄偦偺尰応偼恖娫攋夡岺応偱偼側偄偐偲丄偦偆巚偆傎偳偱偡丅

丂

亀僄儞僒僀僋儘儁僨傿傾 尰戙僕儍乕僫儕僘儉亁

丂

丂亀儗僋僠儍乕尰戙僕儍乕僫儕僘儉亁

| 丂丂妛惗偺僕儍乕僫儕僘儉傊偺娭怱掅壓丂丂 |

傕偆堦偮偑妛惗偺僕儍乕僫儕僘儉傊偺娭怱掅壓偱偡丅巹偨偪偑庼嬈偱屇傃偐偗丄岅傝偐偗傞曣廤抍偺悢偑寖尭偟偰偒偨偲偄偆偙偲偱偡丅偙傟偵偮偄偰偼巹偺報徾榑偱偼側偔偭偰丄僨乕僞偱偍尒偣偟偨偄偲巚偄傑偡丅偍庤尦偺昞乮塃棑乯傪偛棗偔偩偝偄丅

偙傟偼僕儍乕僫儕僘儉奣榑偲偄偆僐傾壢栚偺棜廋幰偺悢偺曄慗偱偡丅巹偑憗堫揷戝妛偵棃偨擭丄俀侽侽俇擭偺棜廋幰悢偼侾俆侽柤偱偟偨丅偨偩偟丄偄傢備傞慖奜丄偙偺戝妛偱尵偭偰偄傞丄乽庴偗偨偄偲巚偭偨偗傟偳傕丄掕堳僆乕僶乕偩偭偨偺偱丄庴偗傜傟側偐偭偨乿偲偄偆妛惗丄偙傟傪慖奜幰偲屇傫偱傑偡偑丄偦偺悢偑俆侾柤丅偦偺屻丄掕堳傪俁侽侽傊丄偝傜偵偼俆侽侽傊偲偄偆傆偆偵憹傗偟偰偄偒傑偟偨丅慖奜偵側傞妛惗偑婥偺撆偩偲巚偭偨偐傜偱偡丅俀侽侽俋擭偐傜搊榐棜廋幰悢偼係侽侽恖戜丄懡偄擭偵側傞偲俆俇侾柤丅

偙偺棜廋幰悢偺偩偄偨偄俈俆亾偑枅擭丄扨埵傪庢摼偟偰偄偒傑偡丅偮傑傝崌奿偟偰偄偒傑偡丅俀侽侾俀擭傕掕堳俆侽侽偩偭偨偲巚偆傫偱偡偑丄偦傟傛傝懡偄俆俇侾柤傪庢偭偰偄傑偡偹丅偙偺悢帤偑俀侽侾俇擭丄侾俈擭偵側偭偰撍慠偑偭偔傫偲尭傞傢偗偱偡丅俀侽侽傪愗傝傑偟偨丅俆侽侽偺僆乕僟乕偺娭怱偑帵偝傟偰偄偨壢栚偑丄偮偄偵俀侽侽傪愗傞娭怱忬嫷傊偲戝偒偔揮姺偟偨傢偗偱偡丅

偙偺応偵偼僕儍乕僫儕僘儉奣榑偺庼嬈傪庴島偝傟偰懖嬈偝傟偨曽乆傕偄傜偭偟傖傞丅彮側偔側偄偲巚偄傑偡偗傟偳傕丅偙偺寖尭偵偼壗偑塭嬁偟偰偄傞偺偐丅嫀擭丄俀侽侾俈擭偺弔妛婜偵峴偭偨僕儍乕僫儕僘儉奣榑偼掕堳俁侽侽偱峴偄傑偟偨偑丄搊榐偟偨妛惗偼侾侽侾柤丅偙偺寖尭偺棟桼偼壗偐丅

巹偵偼偙偺棟桼偼偼偭偒傝暘偐傝傑偣傫丅暘偐傜側偄傫偱偡偑丄堦偮尵偊傞偙偲偼丄偙偆偄偆帠偱偡丅偨偩丄偦傟偑崱偵巒傑偭偨偙偲偐偲尵偆偲丄偦傟偼媈栤側傫偱偡偗偳傕丄妛惗偨偪偵偲偭偰僕儍乕僫儕僘儉偺尰忬偼枺椡揑偵偼慡慠尒偊偰偄側偄丅儚僋儚僋偟偨傝丄僗儕儕儞僌側傕偺傪姶偠偨傝丄偦偆偄偆懳徾偱偼側偄丄偲偄偆偙偲偱偡丅丂

尰偵儊僨傿傾丒僾儘僟僋僩偺尰幚丄偮傑傝怴暦巻柺傗僥儗價斣慻傗偦偆偄偆儊僨傿傾丒僾儘僟僋僩偺尰幚偺拞偵丄偦偺傛偆側傕偺丄儚僋儚僋偝偣偨傝僗儕儕儞僌偱偁偭偨傝丄偦偺傛偆側傕偺傪姶偠傞婡夛偼傎偲傫偳柍偔丄幬梲嶻嬈傗婰幰僋儔僽側偳偺栤戣偽偐傝巜揈偝傟傞忬嫷側傢偗偱偡丅偱偡偐傜丄偙傟偼巇曽偁傝傑偣傫丅妛惗偺偙傟偩偗偺娭怱掅壓偲偄偆傕偺偼柍棟偐傜偸偙偲偩偲巚偄傑偡丅

偙偆偟偰丄僩儘僀偺栘攏嶌愴偼戝偒側尷奅偵払偟傑偟偨丅巹偼屄恖揑偵偼崱傑偱偲摨偠偙偲傪傗偭偰偄偔偙偲偺堄枴偼偁傞偺偐丄側偄偺偱偼側偄偐丄偲峫偊傞偵帄偭偰偄傑偡丅

挌搙偦偺帪偵丄巹偼戝妛傪嫀傞擭楊偵払偟丄帺摦揑偵偙偺嶌愴偐傜棧傟傞偙偲偵側傝傑偟偨丅嶐擭弔妛婜偵峴偭偨僕儍乕僫儕僘儉奣榑偑嵟屻偱偦偺壢栚偺楌巎偵枊傪暵偠丄攑巭偡傞偙偲偵側傝傑偟偨丅偦傟側偺偵丄崱擭偺侾寧丄偙偺壢栚偼僥傿乕僠儞僌丒傾儚乕僪傪庴徿偟傑偟偨丅偮傑傝戝妛偐傜朖傔傜傟偨傢偗偱偡丅攑巭傪寛傔偨屻偱朖傔傜傟傞偭偰偄偆偺偼壗偲傕晄巚媍偱丄旂擏側傕偺偱偡丅偳偆偣朖傔偰偔傟傞側傜丄傕偭偲憗偔偟偰梸偟偐偭偨偱偡丅乮夛応傎傎偊傓乯偄偢傟偵偟偰傕怴偟偄忬嫷偵懳墳偟偨壗傜偐暿偺傕偺偑昁梫側偙偲偼柧傜偐偱偡丅

丂丂島媊丂偦偺俀傊丂丂丂

2005擭搙傑偱偺壢栚柤徧偼乽僕儍乕僫儕僘儉-棟榑偲幚慔乿

2006擭搙埲崀偺壢栚柤徧偼乽僕儍乕僫儕僘儉奣榑乿

2015擭搙乽僕儍乕僫儕僘儉奣榑乿妛晹暿棜廋幰悢

仭丂俀侽侾係擭俀寧侾俁擔丂丂丂丂丂乽枹姰偺懳榖乿

丂僗僥儏傾乕僩丒儂乕儖偑俀寧侾侽擔乮寧乯偵朣偔側偭偨丅偦偺擔丄偦偺斶偟偄抦傜偣傪巹偼庴偗庢偭偨丅嫕擭俉俀嵨偩偭偨丅塸崙偵峴偗偽丄傑偩夛偊傞偲巚偭偰偄偨偺偵丅

丂The Guardian巻偺僱僢僩斉偵David Morley偲Bill Schwarz偵傛傞斵偺巰朣婰帠偑宖嵹偝傟偨偑丄偦偺尒弌偟偼乽僗僥儏傾乕僩丒儂乕儖丗塭嬁椡偁傞暥壔棟榑壠丄幮夛塣摦壠丄亀僯儏乕儗僼僩丒儗價儏乕亁偺憂姧僄僨傿僞乕乿偲側偭偰偄偨丅偦偺婰帠偵傛傟偽丄斵偼恖岺摟愅傪庴偗丄偝傜偵偼恡憻堏怉傕庴偗丄懱椡偑偐側傝幐傢傟偰偄偨偲偄偆丅

丂巹偼斵偺戝偒側庤偲偦偺壏偐傒傪偄傑傕巚偄弌偡丅嵟弶偵夛偭偰丄埇庤偟偨偺偼侾俋俋俆擭俀寧俀侽擔屵屻丄儘儞僪儞偺戝塸攷暔娰偵嬤偄儔僢僙儖丒儂僥儖偺儘價乕偱偩偭偨丅斵偼僗僥僢僉傪偮偄偰丄尯娭傪備偭偔傝偲擖偭偰棃偨丅岤庤偺僐乕僩偵恎傪曪傒丄戝偒側懱偵尒偊偨丅埇庤偟偨偲偒偵丄栚偑旝徫傫偱偄偨丅偦偺偲偒丄側偤偐巹偼岎徛偺惉岟傪棟桼側偔妝娤揑偵妋怣偟偨丅岎徛偲偼丄搶嫗偱奐嵜偡傞僔儞億僕僂儉偺偨傔偵搶嫗偵棃偰偔傟傞偐偳偆偐偱偁偭偨丅儘價乕偺墶偺僇僼僃乕偱岦偐偄崌偭偰嵗偭偨丅斵偼偙偺応強偑岲偒傜偟偐偭偨丅僈儔僗墇偟偵搤偺廮傜偐偄擔嵎偟偑幩偟偰丄偦偺堦妏偼抔偐偐偭偨丅榖偑杮戣偵擖傞偲丄偟偐偟丄斵偺懺搙偼尩偟偐偭偨丅搶嫗偵峴偭偰傕巇曽偑側偄丄僀僞儕傾偱偺僔儞億偼傂偳偄傕偺偩偭偨丄偙偺娫撿傾僼儕僇傑偱峴偭偨偗傟偳旘峴婡偺椃偼懱偵偒偮偄丄僆乕僾儞丒儐僯僶乕僔僥傿偺嫵壢彂惂嶌偱朲偟偔偰帪娫偑側偄丄側偳側偳僱僈僥傿償側偙偲偽偐傝丄寱傕傎傠傠偺懺搙丅巹偼嵟弶偺妝娤傪崻嫆偵丄傛偟丄愢摼偡傞偧偲堄傪寛偟偰丄愢摼偵偲傝偐偐偭偨丅搶嫗偵偲偭偰偦偺僔儞億僕僂儉偵偳偺傛偆側堄媊偑偁傞偐丄側偤斵偑搶嫗偵棃傞昁梫偑偁傞偐丄偦傟偑僇儖僠儏儔儖丒僗僞僨傿乕僘偵偲偭偰偳偺傛偆側堄媊偑偁傞偐丅侾帪娫敿偐偐偭偰丄斵偺懺搙偼懡彮擃壔偟丄嫽枴傪書偄偰偔傟偨傛偆偩偭偨丅巹偼傗偭偲僗僐乕儞傪傂偲偮丄岥偵塣傫偩丅斵偼僕儍働僢僩偺撪億働僢僩偐傜庤挔傪庢傝弌偟丄僇儗儞僟乕傪尒偨丅嫵壢彂惂嶌偺僗働僕儏乕儖偲偺挷惍偑壜擻偐偳偆偐丄挷惍偟偰傒傛偆偲尵偭偨丅壜擻惈偺偁傞朘擔擔掱傕偄偔偮偐嫇偭偨丅偁側偨偑侾廡娫屻偵傑偨儘儞僪儞偵栠偭偰棃偨傜丄楢棈傪傎偟偄丄偦傟傑偱偵偼寢榑偑弌偣傞偩傠偆偲懕偗丄栚偑旝徫傫偩丅夛偭偰偐傜俀帪娫偑夁偓丄岎徛偲夛榖傪廔偊偰丄斵偼傑偨僗僥僢僉傪偮偄偰丄戝偒側懱傪梙偡傝側偑傜丄儔僢僙儖丒儂僥儖偺尯娭偐傜姦婥偺奨摢傊偲弌偰丄梉埮偺側偐偵尒偊側偔側偭偨丅巹偺庤偵偼斵偺庤偺壏偐偝偑巆偭偨丅偨偩丄斵偺寬峃偼晄埨掕偦偆偵尒偊偨丅乮拲乯

丂巹偼斵偺彂偔塸岅傕岲偒偩偑丄斵偺懢偄惡傕岲偒偩偭偨丅傕偆偦偺惡傪暦偗側偔側偭偨偲巚偭偨傜丄嶐擭9寧偵John Akomfrah娔撀偵傛偭偰乬The Stuart Hall Project乭偲偄偆塮夋偑嶌傜傟偨偦偆偩丅僶僢僋偵棳傟傞偺偼儅僀儖僗丒僨僀價僗偩丅偄偮偙偺塮夋傪娤傞偙偲偑偱偒傞偩傠偆偐丅偦偙偱偼傑偨斵偺惡傪挳偔偙偲偑偱偒傞偩傠偆丅

斵偺巰傪偛偔僷乕僜僫儖偵巹偼搲傓丅

乮拲乯偙偺僔儞億偼幚嵺丄侾俋俋俇擭俁寧侾俆擔偐傜係擔娫偵傢偨偭偰峴傢傟偨丅偦偺弨旛偺偨傔巹偼旀楯崲溵偟丄旀暰偟偨丅儂乕儖傪娷傔偰俇柤偑塸崙偐傜摨偠旘峴婡偱傗偭偰棃偨丅偙偺僔儞億偺婰榐偼亀僇儖僠儏儔儖丒僗僞僨傿乕僘偲偺懳榖亁乮怴梛幮丄侾俋俋俋擭乯偲偟偰弌斉偝傟偰偄傞丅僔儞億偲偦偺屻偺悇堏偼巹偑儔僢僙儖丒儂僥儖偱巚偄昤偄偰偄偨偙偲偲偼暿偺傕偺偲側偭偨丅

丂島媊偦偺俀傊丂

丂

The Guardian巻偺僱僢僩斉偵David Morley偲Bill Schwarz偵傛傞斵偺巰朣婰帠偑宖嵹偝傟偨

丂