今夜はこれを見よう

平和と愚かさについて『』

1月7日

■8時に教育委員会を傍聴するため、家を出て市役所へ向かう。息を吐くと白くみえる寒い福島の朝。市民センターの3階に30分ほど前に着く、傍聴者は男性2名だった。30分ほどで終わる。主要な点はメモにした。会議の内容は後に公開されるのか不明だったのでネットで調べてみよう。昨年の議事録は公開されているものの中身がだいぶ省かれている。やはり傍聴してメモを執るのがベストだと思う。

■自宅に戻ると洗濯機の排水が流れないという、7年目なのでそろそろ寿命なのかと思ったが、my次男が分解掃除して動くようになった。

■午後食材を買い出しカレーをつくる。

■昨夜 色々な方に新年のメッセージを送ったので楽しい返信がたくさん来た。みなさん元気な暮らしぶり。今年からは遠くへは出かけないようにしたいので、新しい知り合いをつくる機会はないかもしれない。

■FB投稿

9時から開催の市教育委員会を傍聴する。

議題は12月定例質問にどう答えたかを教育委員4名に報告。

主な内容を羅列。

・4月から小学校の給食は無償になり、桜の聖母の給食も給食センターで作りて提供するそうです。1人あたり1食375円予定。中学生は430円(内市負担180円)中学校の給食無償化は国レベルでは決まってないけど、4月から実施予定とのこと。アレルギー対応食は100食を30校へ提供するものの、「海老・蟹・卵・牛乳アレルギー」にしか対応できないメニューだそです。他のアレルギーをもっている子の親は弁当を持たせるしかないのでしょう。

・松川地区は少子化で小学校と中学校が同じ校舎となるようです。年のはなれた先輩たちと運動会と文化祭を開催する教育効果大だそうです。

・熊出没対応は保護者同伴で登下校となったため送り迎えの自家用車が押し寄せて来て渋滞問題が発生したそうです。山裾の小学校では数日間、オンライン授業で対応し生徒の安全確保につとめたようです。

●学びの多様化にどう対応し福島っ子の教育目標から落ちこぼれを作らないための手法も論じられましたが。答えは見つけにくいのが現状のようです。不登校児への対応なので細かな原因を探し当てようとしても、一人一人異なることで多様な手法は子供の数だけに膨れあがるからでしょう。

で、担任を複数人としそこにボランティアスタップ(元教員などの教員免許所持者)。元教員による上から目線を防止するためには地域の人などの支援を得るなどする、等様々な対応法が語られていました。それらは若い教員の負担を軽減するために不可欠のことのようです。

聞いての感想ですが、「少子化のなかで主語を子供」とし目標を設定している義務教育はすでに能力の限界に達してると感じました。

今世紀を生き抜くための子供のあるべき教育は親が最新の配慮をもって我が子一人一人に合った適切な教育を受けさせる、あるいは子が自主的に「学」(体験も大いに含む)ことを最大限支援するしか手法はないように思います。ここでも教育格差が生ずる因は、家庭の収入によることになり、ますます教育熱心になる親ばかりになるでしょう。

義務教育現場を担い続ける先生が精神的に疲れてしまうことに歯止めは有るのでしょうか?ないでしょうね・・・。

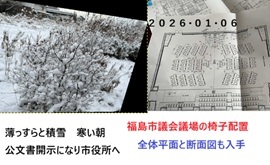

1月6日 午前小雪ちらつく

今年の初除雪をする。薄っすら3センチほど積もったが、今年は暖かくべた雪だ。その後公文書開示通知が来ていたので、市役所に向かう。

雪がちらついていたので、徒歩で美術館前停車場まで行き、市が補助していて100円でのれる。福島駅から福島駅まで右と左廻りがあり、バス停もこまめに設置されているので、使い慣れると便利かも。

市役所で公文書を受け取り、町中の銀行へ向かう途中、黒い自家用車から声が掛った。振り向くと小池記者だった。新年の挨拶と記事のお礼を述べて別れる。会社に向かうというがどうしてあの道を通行してたのか不明だった。

福島駅からは左回りの循環バスに乗ってみた。飯坂線の美術館前駅は工事中で旧知の監督が指揮していた。「大ゴッホ展に合わせて改修している」と言った。お互い年をとったものだと思い別れる。

昼過ぎに家にもどり、おでんをつくるため買い出しと仕込みをすると夕方になった。日はまだ短いけど光が透明なので、12月の重たい気分は消えている。

■FB投稿

福島市市議会の「議場の椅子配列」を公開いただく。

昨年12月定例議会開催のときのこと、「議場の椅子が2026年の議論の場に合っているとは思えない」と議場に初めて入って感じた。で、文句は言わずに私案作ってみることにした。で、その作業のための基礎資料として各種建築図面の開示請求をした。(市民センターの建築情報もこつこつ手に入れて行くことで、噂話のような要らん情報は避けながら福島市知を補強していく予定。

●開示請求していた議場に関する建築と什器図は昨年末の仕事納めの日に公開になっていた。今日は「循環バス」を活用し市役所に取りにいった。自転車より時間はかかるが風景が違って見えるのでバスで巡るのも愉快。

●開示請求の窓口の担当者とは以前から親しかったが、立ち話でも多様な情報交換させていただいて「福島市役所知」は増増すしている。

地上では米とベネズエラ、ウクライナとロシアが戦闘状態。新年早々、新しい帝国主義(トランプ現象)に猫の目では間に合わぬかんじだ。日本の政府を含め「中と台との国内問題」を我がことだとすり替え、戦争をあおっているような日本政府や政治家さまたち。加えて軍産系に投資投資と浮かれる人々。こういう時勢には足元の「市議会を観察」は推しだ。市皆様はどのように新しい戦前に巻き込まれるのか、巻き込み拒否ないのか、いろいろな言説が飛び交うだろうからノンビリ・ウォッチが肝心かも。

●運転免許証返納した者の利便性に資する

「福島市内循環100円均一バス」を体験してみた。

交通渋滞緩和とエコ暮らしを推している福島市は、高齢者の免許返納を推し、循環バス利用に補助し、どこまで乗っても100円(老若男女問わず)と市議会傍聴で知ったので体験してみた。バスが大きすぎるようだ15〜30人乗車のタクシーよりやや大きめのバスをこまめに循環させるのがよさそう。経路内に買い物する施設が無いので利用者も少ないのかもしれない。スーパーやモールを内包するルートを開発する必要があるのではないか、とも思う。

循環バスの窓から巡りゆく福島市はちょっとだけ異空間でもある。(俺は去年運転免許証を返納した)日付2025は2026の誤りです。

1月5日

正月のゴミが多量に出て、ゴミ収集場はそこかしこ山となった。

■昨年末 床暖ボイラーが故障しmy次男が修繕し稼働するようになった。が20年弱経ったのでそろそろ寿命と想定し、タンクとボイラーを交換しようと設備屋さんに交換をお願いする。工事日はいつかまだ返信きていない。

■FB投稿

お正月ゴミ@福島市

今日は2026年最初の燃えるごみの日。近所は普段のゴミの日よりゴミの山は3割増しに膨れている。収集車は手が回らぬようで3時過ぎても回って来ない。市のごみ処理費用は年間あたり44億円だ。一人当たりの1日にゴミを出す量は1040gと全国平均より2割多いと議会で質問に出ていて、東北一のようだ。

福島市の人口は27万人を割り人口減少が加速している。そのうえ若者の流出が止まらない。が人は減ってもゴミは増えているみたいで、ゴミ対策なんとかせんかいと質問にのぼる。違反ごみは警告ラベルを貼り放置され、その後処理は町内会負担となる。それが原因なのか?不明だが、町内会の役員に成り手が無いので立候補しろと何度も回覧が回る。町内会に加入する人が減る一方で意味もみとめられていないのだろう、誰も手を上げない、老人たちが偉そうなもの成り手不足に拍車をかけているようにおもえる。少子高齢化は近所を見まわしても明らかで、独居老人家庭が7、8割になっている。老人は暇つぶしあるいはストレス発散のためなのか?不明だがゴミ出しに力が入っているようで減らない。

1月4日

お正月の片付けをしつつ、いろいろ計画を立て思案してみる1日。

飯炊き爺さんは鮭チャーハンの依頼でこつこつ作り完食。明日から平常な世間にもどるけれど俺はまずはノンビリする。昨年末の反動きているので無理はせず。

■トランプ大統領はベネズエラを攻撃し大統領を拉致し米国で裁判にかかると、石油をわがものにしようと帝国主を丸だしなりふり構わず国際法など眼中にないようだ。

中国が台湾に侵攻すれば地球上は戦争だらけだの2026年なのだろう。

1月3日

■『重源』を2日間よみつづけたので、今日は友達とたわいのないワイワイをしすごす。

天竺様式(大仏様)が重源の代だけで消えた、因が分かってうれしい。嫉妬や国情そして建築文化に対する感覚の対立など、現在でも起こっている対立と似ていると感じる。寛容な心構えが文化交流には必要なのだ。

■FB投稿

奇妙な初夢をみる

伊藤ていじ著『重源』を元旦から2日間で読み終え寝床に。初夢は、傷ついた大勢の人々が暮らす都心の(大阪か?)駅地周辺の下道を抜け、地上にでて高層ビルにある事務所で都市再開発の模型を皆で作っている、というものだった。(なんの暗示だかわからない)

■『重源』を読んだ感想は記録にするか思案中。手持ちの重源関連資料をとりだして眺める。

■今も高市総理が不要につかった言葉で中国政府をいら立たせてニュースになった。日本は東の端の小さな国という地政学の事実は認めたほうがいいだろう。不要に、「中華思想」を逆なでして対立の源をしらないのは疑問に思う。歴史をさかのぼれば律令制度、漢字や仏教儒教にはじまり、多くを学んで日本になったのだから。それらを忘れ国を先導する者が、対立を意図的にあおるのは愚かだろう。

■重源も東大寺再建にあたり、日本の技術者と大国意識とプライド高い宋人技術者の間にたち、腐心している。彼ら無では大仏の鋳造も修繕も大仏殿、そして南大門もつくることはできなかった。■評伝とも歴史書ともいえる『重源』だが、出典がまったくないはもったいなさ過ぎる。

1月01日 曇り 気温さがり昼ごろ小雪ちらつく

去年読み切れなかった伊藤ていじ著『重源』を1日中読み続ける。

妻が1年ぶりに東京風雑煮をつくり、一緒に食べる。共食も1年ぶりかも(笑。我が家はそれぞれ3人気ままに喰っていて、一緒に食う機会がほとんどない。大晦日と元旦、と誕生日ぐらいかも。

・哲市議から新年のメッセージをいただく。

■FB投稿

『重源』を読む元旦

FB友の皆様。明けましておめでとうございます!本年もお付き合いいただければ幸いです。

●12月は福島市政ウオッチ三昧にて昨年読み終えずにいた『重源』(伊藤ていじ著)を250頁ほど読で夕飯。風呂入ってから寝床でも読むことにする。

●重源は平安末期(摂関政治から院政、武士・平氏政権から源頼朝がひらいた鎌倉幕府へと権力が激く移行する世にあって)南宋出身のの技術者(鋳造、建築など)陳和卿より技術支援を受け焼け落ちた大仏様と東大寺再建した僧。

直径1.5m長さ25m前後100本ほど柱と貫を多用した、大仏様とか天竺様式と言われる独特の木造建築。現在は南大門だけが当時のまま残っている。重源像は年に一度だけ拝することができる。今年も行きたいです。