花田達朗 所長の伝言集 ( 2010 /7/03開始) HOME

花田達朗 所長の伝言集 ( 2010 /7/03開始) HOME2015年3月27日

ジャーナリズム教育研究所としては終幕します

本研究所は早稲田大学総合研究機構のプロジェクト研究所として5年間の設置期間を満了し、本年度末をもって終幕します。この間、研究所員および招聘研究員のみなさんとともに、ジャーナリズム教育を通じてジャーナリズムの改善に貢献すべく、さまざまの活動や事業を展開してきました。それについて、総合研究機構より「研究所設置目的に沿って研究を継続し、成果を挙げられたことは評価される」との仮評価結果を本年1月にいただきました。みなさまにはこれまでのご協力とご支援に感謝申し上げます。

日本のジャーナリズムの困難な状況を見たとき、いまだ研究所が果たすべき役割はあると考え、これまでの研究所の仕事を引き継ぎつつ、同時に新しいコンセプトで新たな研究所の設置を総合研究機構に申請しておりましたが、これも承認を受けることができました。

本研究所が幕を閉じると同時に、「ジャーナリズム研究所」が4月1日に発足します。これまで以上に活発な活動と事業を展開していきたいと考えております。変わらぬご協力とご支援をお願い申し上げます。「ジャーナリズム研究所」のホームページはやがて公開いたします。

2014年11月7日

本研究所研究所員の清水功雄教授(理工学術院)が10月30日に亡くなられました。これまでの本研究所へのご協力に深く感謝するとともに、心からご冥福をお祈りいたします。

所長 花田達朗

2014年10月14日

弁別する理性

今日の朝日新聞をめぐる現象の特色は何か。雪崩現象の中でさまざまの側面が渾然一体として取り扱われていることである。渾然一体化は生産的な議論を生まないし、危険でさえあり、落とし穴が待っている。そこで、弁別することが必要だ。この現象は大きく分けて二つに区別して観察し、弁別して考える必要がある。

① 朝日新聞バッシング

これは匿名ネット発信、個人ジャーナリズム、組織ジャーナリズム、首相官邸などによる朝日新聞外部からの朝日新聞に対する批判・攻撃の波という現象である。ここで注目されるのは3点。

- 他の新聞が朝日新聞を「国益」を損ねたと批判する事態とは、すなわち「国益」を軸に新聞界が分断される時代に入ったということ、つまりジャーナリズムの原則に関わる共通基盤が消滅したということである。「国益」という言葉を使いたいのなら、内に向かってではなく、外に向かって使ってほしいものである。たとえば、日本国に最も強い影響力をもつ国、米国に向かって。

- この朝日新聞バッシング現象において官邸の情報操作、政権の関与が広く疑われているが、それに対する調査報道によるスクープがいまだ出ないことである。

- 会社への攻撃と記者個人への攻撃が同時に行われていること、つまり会社と個人を区別しない攻撃が行われる時代、記者が個人攻撃される時代に入ったということである。記者個人を攻撃するというのはロシア、中国などジャーナリズムの後進国で行われており、日本もついにその仲間に入ったということを意味する。

ここでも区別する必要がある

- 朝日新聞とよく一言で言うけれども、実際には朝日新聞は一体ではない。少なくとも社長を含めた会社執行部(経営)、編集局、取材記者の区別、つまり立場と機能の違いによる区別をすべきである。朝日新聞を批判するのであれば、朝日新聞の何を、誰を、どこを批判するのかを明確に意識すべきであろう。そこに批判者の視点や立脚点が現れる。朝日新聞を支援する、守るという場合も同様であって、朝日新聞内部における区別を明確に意識する必要がある。何を守るべきかと言えば、それは朝日新聞の社長でも組織でもないだろう。その組織の官僚的体質でも、構成員のエリート意識でも事なかれ主義でもないだろう。それは今回、具体的に言って、右翼からの攻撃に晒されている元記者であり、会社から切り捨てられようとしている取材記者である。「個としてのジャーナリスト」として立ってきた記者個人をこそ守るべきなのだ。

- 社長がまとめて謝罪した3つの事項、原発の吉田調書記事の取り消し、従軍慰安婦報道検証特集での謝罪不足、コラム不掲載問題はそれぞれ内容的にも質的にも違うものであり、その違いをはっきりと識別すべきである。3項目の中で社長が謝罪し、即刻責任を取るべきだったのは自身のとった行動に対してであり、すなわち3番目のコラム不掲載の決定という「編集への介入」に対してである。つまり社長と取締役編集担当によって「編集への介入」が行われたということこそが重大なのである。

- 朝日新聞バッシングの中で、この「編集への介入」が一切テーマとならないのは、どうしたことであろうか。おそらく朝日を批判するメディア企業においては「編集への介入」が空気のように当たり前のことであり、問題とは映らないからであろう。また、朝日新聞編集局の記者たちの間でも「編集への介入」という問題の捉え方がされたとは聞こえてこないが、そのような問題意識はもうないのだろうか。重要なのは記者たちの当事者意識なのだ。記者集団が自分たちの問題として自分たちで決着をつけるべきではないだろうか。第三者に預けるべきではないし、第三者委員会などという会社仕掛けの工作に乗せられるべきでもない。

2014年10月7日

藤田博司さんのご逝去を悼む

10月5日の日曜日、藤田博司さんが亡くなられた。東北の山を登って下山直後に急性心不全を発症して、帰らぬ人となった。享年77歳。

ここに心から哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りしたい。

藤田さんは本研究所編『エンサイクロペディア現代ジャーナリズム』(早稲田大学出版部、2013年)の共著者として23項目を執筆された。そのうちのひとつ、「戦争とジャーナリズム」の項目で、その最後に次のように書かれている。

「戦争、紛争の報道に際しては、ジャーナリズムは必ず、自分の帰属する国の国益に向き合うことを迫られる。真実を伝えることが国益に反することはないか。仮に両者の間に矛盾がある場合、いずれを犠牲にするのか。単純な解答はない。しかし政治や経済、社会のグローバルな関係が深まりを見せる中で、より普遍的な正義や平和を追求するのがジャーナリズムの役割だとすれば、最終的な選択肢は真実をとる以外にないだろう。」(299頁)

「国益」の言葉が跋扈するようになった今日、その状況が若者や中年に浸透してきた今日、藤田さんはこの言葉を残して他界された。

2014年10月5日

「朝日新聞吉田調書記事取り消し事件」

出来事の名前は重要である。発生した出来事にどのような名前を与えるか。命名の仕方はその出来事の意味の解釈および定義付けを含んでいる。そして、重要なのは、その出来事はその名前ととともに歴史に記録され、人々に記憶されるということである。権力側の視点から命名され、メディアもそれを受け入れた「外務省機密漏洩事件」という名前が「沖縄返還密約事件」に修正されるのに何年を要したことか。

さて、2014年9月11日夜の朝日新聞社の木村伊量社長の記者会見、そして同紙の翌日朝刊の謝罪紙面はどのように見ればよいだろうか。大きな出来事であったことに間違いはない。

9月12日の1面には、次のような見出しが並んでいる。

① 吉田調書「命令違反し撤退」報道

本社、記事取り消し謝罪

② 慰安婦巡る記事 撤回遅れを謝罪

③ 池上氏連載判断 「責任を痛感」

見出しは①が特大で、②から③へと小さくなっていく。この順番と比重の違いは社長記者会見の構成と筋書きを忠実に反映している。謝罪の記者会見はこの3部構成および軽重の付け方であった。質疑応答で社長自身が述べたように、それは①のための謝罪会見であり、それがメインと位置づけられていた。社長が①のときだけ起立して頭を深く下げたことにもそれは示されていた。

では、その①はどのような理由で謝罪が行われたのだろうか。紙面掲載の社長のお詫び文から引用しよう。「(・・・)吉田調書を読み解く過程で評価を誤り、『命令違反で撤退』という表現を使ったため、多くの東電社員の方々がその場から逃げ出したかのような印象を与える間違った記事になったと判断しました。」 そこで記事を取り消し、お詫びするというのである。

つまり間違ったのは資料の「読み解き」と記事の「表現」だと言っているのである。そうであるのならば、訂正記事を出せばよく、記事のすべてを取り消す必要はないのではないだろうか。ましてや社長が謝罪記者会見を開く問題ではないだろう。記事の「表現」という問題で、そのようなことをした新聞社があっただろうか。

この不可解さを読み解くためには3部構成のシナリオに戻らなければならない。その関係性の中で見なければならない。それぞれの謝罪の原因と中身が異なっていることに注意しつつ、その比重を吟味してみると、事の重大さからして、順位は逆転して、③、②、①となるのではないか。つまり③は明確な経営による編集への介入事件であり、そこでの非を認めたということである。「編集と経営の分離」は朝日新聞社が長く維持してきた原則であり、それが木村社長のもとで崩れたということである。ほかの全国紙と変わらなくなってしまったということである。コラム原稿の掲載を復活させたからといって、それで済む問題ではない。それは編集局の記者たちにとっても同様であって、かれらは掲載された時点で満足したのだろうか。かれらに「編集と経営の分離」原則への理解と問題意識はあるのだろうか。

このように見てくると、③と②を小さく見せるために①を無理矢理、強引に大きく仕立て上げたのではないかという推測と疑念が生まれる。この工作によって、朝日新聞社執行部(経営)は新たな大きな過ちを犯してしまったと言えるのではないか。つまり、執筆した記者たちに記事の論拠と正当性についての弁明の機会を紙面で与えることもなく、「思い込みや記事のチェック不足」と断罪し、かれらを切り捨てたのである。これも「編集と経営の分離」が一応守られていた時代には考えられない事態であろう。そして、このことを③で上層部への批判の声を挙げた編集局の記者たちはどう考えるのだろうか。

最後に再び、「朝日新聞吉田調書記事取り消し事件」と名付けられ記録されるべき、この出来事の本質とは何であろうか。それは、戦後最大級の経営による編集への介入であり、その介入に論拠を与える日本新聞協会「編集権声明」の問題であり、したがって「内部的メディアの自由」、すなわち「ジャーナリストの自由と自律」が侵害されたという事件なのである。決して「朝日新聞吉田調書誤報問題」ではない。

2014年5月5日 新聞をヨム日

春の新聞週間にちなんで4月6日に「新聞をヨム日」として『琉球新報』にさまざまなコラムが掲載されました。そのうちの私の分をここに転載します。それからちょうど1ヶ月が経ちましたが、この記事にいう3点セット、いや「3本の黒い矢」はますます強化されてきています。

2014年4月12日 「フクシマの嘘」第2作

ドイツの友人から公共放送 ZDF(ドイツ第2テレビ)が今年3月15日にヨハネス・ハーノのフィルムを放送したというメールをもらい、早速私はZDF-mediathekにアクセスしてそのフィルムを見てみました。そこでは過去の番組をタダで見ることができます。

(右の絵をクリックするとドイツ語版フクシマの嘘 43分15秒版を観ることができます)

ヨハネス・ハーノはもう長いこと東アジアをカバーしているZDFの特派員で、いつもは北京に駐在しています。私は2年前の春にベルリンに滞在していたときに、ZDFで彼の「フクシマの嘘」というドキュメンタリー番組を見ました。みなさんのなかにもご覧になった方がいらっしゃるかと思いますが、そのフィルムはやがて日本語訳の字幕が付けられてYouTubeにアップされ、日本でも評判になったようです。

今回のは「フクシマの嘘」の第2作ということになります。ZDF-mediathekでそのフィルムを見た後、念のためにと思って、YouTubeを検索してみました。すると、何とすでに日本語訳の字幕が付けられてアップされていました。誰の早業か知りませんが、感心しました。

ドイツのジャーナリストの仕事、その仕事の仕方、その作品の作り方(ドラマトウルギー)を見ることができます。また、何を論点にしているか、誰をインタビューしているか、誰が応じているか、も興味深いと思います。 (↓字幕付動画)

さらに、最後のエンディング・ロールも興味深いのではないでしょうか。「ヨハネス・ハーノのフィルム」と出て、そのあとにカメラの2名に始まりスタッフの名前が提示されます。つまり、これはヨハネス・ハーノの作品という位置づけなのです。彼自身の姿や顔や声も何度も画面に登場します。作りとしては彼が一人で作っているという作り方であり、内容については彼が責任を負っている。もしもこのフィルムが偏っているとか、客観的ではないとか、ましてや中立的でないとかの批判があったとしても、それは的外れなのです。なぜなら、これは彼のフィルムであり、彼の見方だからです。作り方や捉え方、その巧拙や妥当性などを批評することはできますが、批判できるのは事実を間違っている場合とか、事実に反している場合とかだけでしょう。そして、ドイツの公共放送のドキュメンタリー番組ではこれはごく一般的なやり方であり、考え方なのです。

2014年3月15日 秘密保護法対策弁護団

2014年3月15日 秘密保護法対策弁護団『東京新聞』2014年3月15日朝刊1面に「秘密保護法に弁護士が先手」という見出しの記事が載った。同法の施行後に逮捕者が出た場合に弁護を引き受ける弁護団の結団式が国会内であったという。その弁護士たちは20人や30人ではない。すでに330人の弁護士が参加を表明しているとのこと。そして、何と1000人規模の弁護団を目指すというのだ。驚くとともに感心した。これぞ、個としてプロ職能集団の心意気と戦略性ではないか。逮捕者が出てから動き出すのではなく、法の施行前から準備を整えて、スタンバイする。弁護士の職能倫理が活きている様を見る思いがする。

では、逮捕される側に置かれているジャーナリストたちはどうなのか。「先手」を打つつもりがあるのか。いや、打つ力がないのか。そういう戦略がそもそもあるのか、ないのか。

2014年3月11日

「平和記念」の碑

福島にセシウムが降ってからちょうど3年が経つが、そのまちに佐藤敏宏さん(このホームページの世話人)が新しい建築物を設計し、竣工させた。放射能の半減期という時間軸の中で生きているまちに、いま建築物を造るとはどういうことを意味するのだろうか。原発被災という戦時下を生きるまちに、いま構造物を建てることはどのような意味があるのだろうか。佐藤さんの話では、この工事名称は「一家」(いちいえ)といい、放射能に汚染された未体験セシウム都市に初めて作るという意味だそうだ。

この構造物の中心には、発注者の両親が1951年に建立した「平和記念」の碑が位置しており、どこに居てもその碑が見えるように仕組まれている。その碑はアジア太平洋戦争の敗戦後6年目にして建てられたわけだ。3.11という敗戦、あるいは日本という社会システムの敗北、そして放射能汚染による長期の戦争状態の始まり、その中でこの「平和記念」の碑にもう一度光があてられ、再定位されたことになる。しかし、この新しい戦争は終わっていない。いつ「平和」が来るのだろうか。そして、その「平和」とはどのような状態のことを言うのだろうか。

2014年3月1日

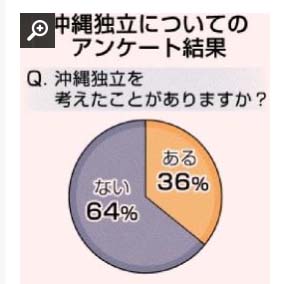

沖縄県内大学生の意識調査:「沖縄独立を考えたことがある」36%

『沖縄タイムス』ネット版に2月24日付けで注目すべき調査結果が掲載された。(掲載記事へ)

さらに「自分自身が何人だと思うか」という問いに対しては25%が琉球的アイデンティティと答えている。

この調査結果について、本土の人々=大和人は何を思うだろうか。

(図:ネット版より)

(図:ネット版より) 2014年2月13日

「未完の対話」 ステュアート・ホールが2月10日(月)に亡くなった。その日、その悲しい知らせを私は受け取った。享年82歳だった。英国に行けば、まだ会えると思っていたのに。

ステュアート・ホールが2月10日(月)に亡くなった。その日、その悲しい知らせを私は受け取った。享年82歳だった。英国に行けば、まだ会えると思っていたのに。The Guardian紙のネット版にDavid MorleyとBill Schwarzによる彼の死亡記事が掲載されたが、その見出しは「ステュアート・ホール:影響力ある文化理論家、社会運動家、『ニューレフト・レビュー』の創刊エディター」となっていた。その記事によれば、彼は人工透析を受け、さらには腎臓移植も受け、体力がかなり失われていたという。 (右絵 ネット版より)

私は彼の大きな手とその温かみをいまも思い出す。最初に会って、握手したのは1995年2月20日午後、ロンドンの大英博物館に近いラッセル・ホテルのロビーでだった。彼はステッキをついて、玄関をゆっくりと入って来た。厚手のコートに身を包み、大きな体に見えた。握手したときに、目が微笑んでいた。そのとき、なぜか私は交渉の成功を理由なく楽観的に確信した。交渉とは、東京で開催するシンポジウムのために東京に来てくれるかどうかであった。ロビーの横のカフェーで向かい合って座った。彼はこの場所が好きらしかった。ガラス越しに冬の柔らかい日差しが射して、その一角は暖かかった。話が本題に入ると、しかし、彼の態度は厳しかった。東京に行っても仕方がない、イタリアでのシンポはひどいものだった、この間南アフリカまで行ったけれど飛行機の旅は体にきつい、オープン・ユニバーシティの教科書制作で忙しくて時間がない、などなどネガティヴなことばかり、剣もほろろの態度。私は最初の楽観を根拠に、よし、説得するぞと意を決して、説得にとりかかった。東京にとってそのシンポジウムにどのような意義があるか、なぜ彼が東京に来る必要があるか、それがカルチュラル・スタディーズにとってどのような意義があるか。1時間半かかって、彼の態度は多少軟化し、興味を抱いてくれたようだった。私はやっとスコーンをひとつ、口に運んだ。彼はジャケットの内ポケットから手帳を取り出し、カレンダーを見た。教科書制作のスケジュールとの調整が可能かどうか、調整してみようと言った。可能性のある訪日日程もいくつか挙った。あなたが1週間後にまたロンドンに戻って来たら、連絡をほしい、それまでには結論が出せるだろうと続け、目が微笑んだ。会ってから2時間が過ぎ、交渉と会話を終えて、彼はまたステッキをついて、大きな体を揺すりながら、ラッセル・ホテルの玄関から寒気の街頭へと出て、夕闇のなかに見えなくなった。私の手には彼の手の温かさが残った。ただ、彼の健康は不安定そうに見えた。(注)

私は彼の書く英語も好きだが、彼の太い声も好きだった。もうその声を聞けなくなったと思ったら、昨年9月にJohn

Akomfrah監督によって“The Stuart Hall Project”という映画が作られたそうだ。バックに流れるのはマイルス・デイビスだ。いつこの映画を観ることができるだろうか。そこではまた彼の声を聴くことができるだろう。

私は彼の書く英語も好きだが、彼の太い声も好きだった。もうその声を聞けなくなったと思ったら、昨年9月にJohn

Akomfrah監督によって“The Stuart Hall Project”という映画が作られたそうだ。バックに流れるのはマイルス・デイビスだ。いつこの映画を観ることができるだろうか。そこではまた彼の声を聴くことができるだろう。(The Stuart Hall Project 予告編を観る)

彼の死をごくパーソナルに私は悼む。

(注)このシンポは実際、1996年3月15日から4日間にわたって行われた。その準備のため私は疲労困憊し、疲弊した。ホールを含めて6名が英国から同じ飛行機でやって来た。このシンポの記録は『カルチュラル・スタディーズとの対話』(新曜社、1999年)として出版されている。シンポとその後の推移は私がラッセル・ホテルで思い描いていたこととは別のものとなった。

「特定秘密保護法対応ジャーナリスト保険」

シンポジウム「ジャーナリズムに何ができるか:特定秘密保護法 x データ・ジャーナリズム」は1月18日(土)に無事に終わった。いろいろな方々が、おそらくいろいろと異なる関心から参加されたのではないかと思う。そこでは時間の関係もあって、十分に述べなかったことをここで補っておきたい。

1 特定秘密保護法の施行まであと1年である。ジャーナリズム側はそれまでに準備しなければならないことがあると思う。それは仮称「特定秘密保護法対応ジャーナリスト保険」を創設することである。

なぜか。特定秘密保護法施行後、その第25条違反で逮捕されるジャーナリストが出かねない。公権力の側で秘密と指定されたものを持っている人に、それを明らかにするようにと取材をすれば、第25条によって共謀・教唆・煽動したと見なされ、5年以下の懲役となりうる。「公権力の監視」というジャーナリストの本務/本分を忠実にやろうとするジャーナリストは25条違反の脅威にさらされることになる。問題は逮捕されたジャーナリストを誰が守るのだろうかということである。組織を持たないフリーランスにとって、それは弁護士だけで、あとは裸だ。組織ジャーナリスト(正社員ジャーナリスト)は所属メディア企業や企業内労働組合が守ってくれるだろうか。過去の事件や事例を思い起こせば、すぐ分かるように、こういうシーンで所属メディア企業や企業内労働組合は「はしご」を外して、守ってはくれない。そうなると、自分で守るほかない。そこで保険である。「一人は万人のため、万人は一人のために」。この保険は25条違反で逮捕され、起訴され、収監され、出獄し、社会復帰・職場復帰していくジャーナリストおよびその家族を各段階ごとに経済的にサポートし、専門弁護士を仲介する役割も果たす。この保険の受け皿としては、個人加盟のジャーナリスト・ユニオンが必要になるだろう。

特定秘密保護法の心理的効果は、「公権力監視機能」(「番犬機能」=watch dog function)の萎縮効果である。従来の「自主規制」の、さらなる深化である。調査報道ジャーナリストは25条から常時脅迫され続けているようなものだ。仮に逮捕者が1名出たとしても、その時すでに万人に萎縮効果が及んでいたはずである。この萎縮を最小限に抑えるためには、ジャーナリストのための「セーフティ・ネット」が必要なのである。そうでなければ、誰も高くは跳べないし、跳ばないだろう。ここに保険という「セーフティ・ネット」が登場するのである。ちなみに、この保険商品の愛称だが、「脱ポチ保険」

なんてどうだろうかと思う。

なんてどうだろうかと思う。もしも懸命なメディア経営者がいて、優秀な強力なジャーナリストを集めて、自社アウトプットの競争力を高めたいと思うならば、「25条対応綱領」を策定し、公表するべきであろう。いわば自社版の「セーフティ・ネット」である。ジャーナリストのなかには給料の高さよりも、リスクを取ることに対する保障を求めて、職場を選ぶ人々がいるであろう。

2 データ・ジャーナリズムについては、外国の事例のみならず、日本にもそれに相当するものを見つけることができる。ただ、そう命名されていないだけだ。日本のジャーナリストたちも捨てたものではない。3つ、挙げてみよう。

① NHKの「東日本大震災アーカイブス」

震災発生時以来放送されたニュースや取材映像、証言などを地図と連動させて表示している。ファクトと証言の場所が地図上に配置され、そこをクリックして、たどることができる。NHK-ONLINEで視聴できる。 (右絵 下記URLサイトより)

http://www9.nhk.or.jp/311shogen/

② NHKスペシャル『調査報告 原発マネー?“3兆円”は地域をどう変えたか』(2012年3月8日放送)

電源三法による交付金や電力会社の「寄付金」で地域が「麻薬付け」になっていく構造をデータの視覚化によって炙りだしている。

http://www.nhk.or.jp/special/detail/2012/0308/

③ 宮崎智己・木村英昭・小林剛『福島原発事故タイムライン2011-2012』(岩波書店、2013年)

3.11後、東電福島原発、東電本社、首相官邸、保安院など異なった地点で同時並行して錯綜して進行していく出来事というデータを時系列に並べ、地図化したと言える。こういうジャーナリズムの形もある。 (右絵 下記URLサイトより)

http://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/02/2/0246850.html

ただ、欧米のジャーナリストたちから学ぶべきは、新しい手法によるジャーナリズムのイノベーションを目指して、個人ベースで協力し合いながら運動としてデータ・ジャーナリズムを展開している、その姿である。ベースは会社や企業ではなく、個人やそのつながりにあるのだ。

2014年1月20日 名護市市長選挙結果に想う

昨日即日開票された選挙について、今朝の沖縄2紙の社説をネットで読んでみた。

琉球新報の社説のタイトルは「稲嶺氏再選 誇り高い歴史的審判 日米は辺野古を断念せよ」。

琉球新報の社説のタイトルは「稲嶺氏再選 誇り高い歴史的審判 日米は辺野古を断念せよ」。http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-218090-storytopic-11.html

沖縄タイムスの社説のタイトルは「[稲嶺氏が再選] 敗れたのは国と知事だ」。

http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=60995

琉球新報の社説は、「名護の平和と発展、子や孫の未来、持続可能な環境・経済の在り方を見据え、誇りを持って投票した市民に心から敬意を表したい」と語っている。この選挙結果によって沖縄の人々の尊厳と誇りが守られたと思う。

その琉球新報の社説の中で、私は次の下りに注意が引かれた。

「知事は選挙結果を真摯(しんし)に受け止め、埋め立て承認を撤回すべきだ。沖縄を分断する安倍政権の植民地的政策に追従するのではなく、民意を背景に県内移設断念をこそ強く迫ってもらいたい。」

安倍政権のやり方を「植民地的政策」と呼んでいるのだ。新聞表現もここまで来た。「沖縄差別」という強い言葉と認識が沖縄で登場してからだいぶ時間が立つが、ついに新聞の社説にも「植民地」という言葉と認識が姿を現した。

もしも日本政府が、菅官房長官が選挙後に言っているように「辺野古移設を淡々と進める」、つまり住民多数の意志に関わらず強行するとなれば、沖縄にはいずれ「植民地」解放運動が起こるのではないだろうか。つまり、沖縄の自立、独立へと向かう運動である。沖縄が琉球王国としての長い歴史をもち、独自の言語とエスニシティをもっていることを考えれば、その運動は単に反基地/脱植民地化の政治運動ではなく、エスニック・マイノリティの自己決定権の要求であり、国際的にはその文脈で捉えられ、支持を集めることになるのでないだろうか。

すでに普天間基地問題、辺野古移設問題は国際的にも注目されるようになった。今年の1月7日には「世界の識者と文化人による、沖縄の海兵隊基地建設にむけての合意への非難声明」が出された。その声明は冒頭で、「 私たちは沖縄県内の新基地建設に反対し、平和と尊厳、人権と環境保護のためにたたかう沖縄の人々を支持します」と言っている。署名者の中には、ペンタゴン・ペーパーズ事件のダニエル・エルズバーグ、映画監督のオリバー・ストーンや マイケル・ムーア、そしてノーム・チョムスキー、ジョン・W・ダワー、ノーマ・フィールド、ガバン・マコーマックなど多くの学者が名を連ねている。

その声明文は邦文と英文で琉球新報のサイトに掲載されている。

邦文 http://ryukyushimpo.jp/uploads/img52ce31ddc5cd3.pdf

英文 http://english.ryukyushimpo.jp/2014/01/08/12746/

(右絵:琉球新報サイトより絵をクリックすると英文内容が読めます)

2014年1月9日 ドキュメンタリーの力

昨年11月以来どこかに書いておこうかと気にかけていたが、年を越してしまった。はやり書いておこうと思う。

『東京新聞』は面白い。ジャーナリズムのセンスがよい。昨年11月12日朝刊一面に、「原発ゼロへ 共闘」「細川・小泉元首相『国民運動を』」という見出しの記事を掲載し、三面で細川護煕氏(元首相)のインタビューの詳細を掲載している。それは小泉純一郎氏(元首相)が日本記者クラブで講演するという日に重なっていた。

そのインタビューのなかで私の目を引いたのは次の下りであった。写すのがちょっと面倒だが、再掲しよう。

―最初から「原発ゼロ」を目指すべきだと考えていたのか。

「参院議員だった1981年、エネルギー対策特別委員長として国内の原発を視察したが、当時は『安全でクリーンはエネルギー』という通産省(現経済産業省)の説明に違和感はなかった。首相在任中に試運転中の高速増殖原型炉もんじゅが臨界に達したが、この時も何ら問題意識もなかった」

―では、いつから考えを変えたのか(筆者注:記者のこの問いがよい)

「政界を引退した後、英国セラフィールドの核燃料再処理施設から40年以上、大量の放射能汚染水が漏れ続けた問題をテレビ番組で見てからだ。日本でも青森県六ヶ所村に再処理施設がある。『そこで大きな地震があったら本当に大丈夫なのか』と懸念を持った」

ここでわかるのは、最高政治権力者の地位にあっても案外ものを知らないのだなあ、「普通の人」と変わらないなあ、ということ。官僚の説明に支配されているということ。権力から離れてから、つまり官僚の影響から自由になってから初めて、認識が変わり、その原因を作ったのはあるテレビ・ドキュメンタリーであったということ、である。

その番組とはどれだろうか。NHK関係者に聞くと、NHKで放送した番組で英国セラフィールドが登場するのは、1989年の『シリーズ いま原子力を問う 第1回 巨大技術の行方』、1993年の『調査報告 プルトニウム大国・日本 第2回 核燃料サイクルの夢と現実』で、ともに再処理工場からの排液による海洋汚染などが伝えられているとのことだ。それらの番組は一般にいま観られない。ただ、細川氏の政界引退は1998年のことだ。その後の番組だとなると・・・。NHK ONLINEで検索してみた。すると、これではないか。

2011年5月28日(土)NHK総合番組 18:10~18:42 海外ネットワーク「特集 使用済み核燃料 英仏では」

http://www.nhk.or.jp/worldnet/monthly/2011/0528.html

あるいは民放か。Googleで検索してみた。あった!

2011年7月4日(月)TBS 22:54 NEWS 23「シリーズ原発危機(12)『世界最悪の海洋汚染 セラフィールド』」

http://www.tbs.co.jp/news23x/feature/f201107040000.html

「ドキュメンタリーを観て、認識が変わった」、その話を読んで、すぐに小泉氏のことが思い起こされた。この細川氏の記事よりも前、新聞では小泉氏の講演について何度も報じていた。首相の頃には原発は安全だと役人に騙されていたと述べ、いまは即時原発ゼロの考え。認識が変わったキッカケはテレビでフィンランドの核廃棄物最終処分場「オンカロ」のドキュメンタリー番組を観たことだと語っていた。細川氏は小泉氏と同じではないかと思った。小泉氏が観たのは次の番組に違いない。

2011年2月16日(水)NHK-BS1 BS世界のドキュメンタリー「地下深く 永遠(とわ)に~100,000年後の安全~」

http://www.nhk.or.jp/wdoc/backnumber/detail/110216.html

デンマークのプロダクションが制作したものだ。初回後、再放送が2011年中に3回、2012年中に2回ほど行われている。これもいま一般には観ることはできない。「オンカロ」についてはマイケル・マドソン監督の映画『100,000万年後の安全』があり、2011 年4月に東京渋谷アップリンクで公開され、その後日本各地で自主上映された。DVDはAmazonでも購入できる。こう見てくると、どれも3.11とメルトダウンがあった年、2011年の日本で放映、公開されたことがわかる。

さて、ここで私は何が言いたいのか。ドキュメンタリーの力である。官僚が吹き込む「原発安全神話」に洗脳された二人の元首相の頭を解毒させ、自分で考え、判断する力を回復させたのは、何とドキュメンタリーであった。ドキュメンタリーには事実を見つめ、正しい認識に至る思考のキッカケを与える力があるということだ。

そこで提案したい。国会議員はときどき「みんなで?する会」というのが好きだから、国会でこれら3本のドキュメンタリー番組をみんなで観てはどうだろうか。他人の言葉ではなく、自分の言葉で真摯に議論するキッカケになるかもしれない。

それから、もうひとつ提案。私はやるつもりはないが、この3本の上映と小泉、細川両氏の講演を組み合わせたイベントを学生向けにどこかの大学で開催してはどうだろうか。学生たちにはよい刺激なるだろう。こういう仕掛けでもしない限り、一般の学生たちはドキュメンタリーを観ようとは思わないというのが現実だから。自分たちも問題の当事者だという意識が生まれるかもしれない。

2014年1月1日

謹賀新年

昨年末、驚くべき記事を目にした。『東京新聞』12月29日付朝刊の1面と2面に掲載された安倍昭恵さんのインタビュー記事。安倍晋三首相の妻だ。そこにこういう問答があって、私はズシンとショックを受けた。

記者「首相は集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の見直しに意欲を示している。日本が米国の戦争に巻き込まれると心配する声は大きい。」

記者「首相は集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の見直しに意欲を示している。日本が米国の戦争に巻き込まれると心配する声は大きい。」昭恵「普通に考えて、今の世の中で戦争は起きない。抑止力が働いているから。それに一人の力で戦争が起こるわけではない。ただ、主人には冗談で『あなたのことを戦争したがっていると言う人もいるけど、本当に戦争するなら私を撃ち殺してから行け』と言っている。」

この発言部分の前半について私は同意できない。確かにそう考えている人々は多いことだろう。しかし、そういう「常識」を裏切るようにして、戦争は常に実際に起きてきたという歴史的事実がある。ショックなのはその後半であって、「ただ」以降の言葉である。冗談じゃない。そういう会話が安倍夫妻の間で交わされている事態だということなのだ。安倍首相にはその話し方から見ても「子どもじみた」ところが伺われるが、長年連れ添った妻にそのような言い方で諌められているのである。子どもを相手にしたような言い方だ。それに、昭恵さんは「行け」と言っているが、首相というものは戦争には行かない。出兵の命令を首相官邸で下すだけであり、戦地で死ぬこともない。それは、アジア太平洋戦争のA級戦犯を見れば、わかる。かれらは戦死しなかったからこそ、つまり決して自らは「英霊」にはならなかったからこそ、戦争の敗北後も生きて、そして勝者によって裁かれる立場になったのだ。

それはおくとして、この後半の昭恵さんの言葉は権力者のそばにいる冷静な妻がその権力者の精神状態について「国民」に知らせようとしたサインなのではないだろうか。権力者の親密圏から飛ばされた伝書鳩なのではないだろうか。「本当に戦争するなら私を撃ち殺してから行け」、この恐ろしい言葉が新聞紙面に印刷されるという事態にゾッとする。第一に、夫の主観的には本当に戦争しそうだということだ。第二に、妻の客観的にはその夫の意志は強く、それがどれくらい強いかと言えば、妻の命をかけた反対をも排除するほどの域にあるということだ。これは深読みだろうか。私にはこのインタビューは「ファーストレディー」の単なる愚痴だとは思われないし、「家庭内野党」のパーフォーマンスだとも思われない。真剣に受け止めるべきではないか。なぜなら、インタビューのほかの部分を含めて全体を通じて、聡明な人間の発言だと思わせるからである。

新年だから、ここらで愚考の筆を止めておこう。果たして、われわれに良い年は来るのだろうか。

| 2013年 |

■ 11月25日

特定秘密保護法案は「国益」のためではなく、政治家と官僚のためにある。権力をもった者たちはそれを決して失いたくない。失わないためには、手段を選ばない。つまり政治権力を握っている人間は表では人々のため、「国家社会のために」と言いつつも、見えないところではその権力を使って自己保存という自己利益のために何をやっているかわからない。それは当然秘密にしておかなければならない。したがって、秘密(隠すべき事実)を表に出してしまうような「内部告発者」(公務員)や、秘密(隠された事実)を「調査報道」しようとするジャーナリストは排除しなければならない。これはリアルに見て、わかりやすい話ではある。しかし、政治がその露骨な本音路線のままに行くというのなら、「近代民主制」の理念と制度は吹っ飛んでしまう。中世への逆戻りだ。立憲法治国家、主権在民、憲法主義を作ってきた営々たる努力を愚弄するものである。今や政治の規範意識(政治は何をすべきで、何をすべきでないか)のダムが決壊したのではないか、規範のタガが外れたのではないかと思う。こうなると、逆説的だが、特定秘密保護法案を推進・支持するような政治体制の成立を目の前にしたとき、「調査報道」ジャーナリズムの必要性が今まで以上に高まったと言える。何故なら、政治家と官僚はこの法案をもって、秘密にしたいことがたくさんあるということを告白し、これから秘密にして実行したい政治がたくさんあるということを予告しているのだから。これからジャーナリズムによる「公権力の監視機能」(公衆のための番犬機能)をめぐって、ジャーナリストVS 〈政治家+官僚+有識者〉の長く、より厳しい闘いが始まるだろう。

■ 11月9日

昨日、11月8日第13回石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞の授賞式があり、ジャーナリストの木村英昭さんと宮崎知己さんに対して公共奉仕部門奨励賞が贈られた。受賞作品は朝日新聞紙上で行われた「東京電力テレビ会議記録の公開キャンペーン報道」である。

彼らの報道活動によって、プライバシーなどという的外れな理由で公開が拒絶され続けていた福島原発事故当時の東電社内テレビ会議の映像音声記録が部分的公開へと道が開かれたのである。その突破口が開かれたのである。それはこれだけ甚大な被害と不幸を自然と人間と社会に及ぼした人災の原因究明にとって必要不可欠な事実的情報を私企業の手に握られた情報から公開された情報すなわち「公共のモノ」へと転換していくための闘いであり、その極めて厳しい孤立した闘いの成果であった。もしもこの闘いがなかったとすれば、東電テレビ会議の内容は永遠に闇に葬り去られていただろう。考えただけでも恐ろしい事態ではないか。真に必要な情報はこのような闘いがあって初めて獲得できるのである。

公衆が知るべき重大情報の「公共化」があって初めて公衆は正しい判断をすることができる。今日の状況でこの公開キャンペーン報道ほどジャーナリスティックな活動があるだろうか。まさにジャーナリズムの王道と言うほかはない。

ところが、この活動の真価は多くの人々に簡単に理解されるものではなかった。確かにこの報道はスクープでもなく、当事者取材による隠された事実の暴露でもない。しかし、隠されようとしている事実と情報が缶詰に入ってそこにあるとき、その缶切り役をするのもジャーナリズムの機能であり、役割である。

受賞者たちはこの「公共化」をさらに進め、岩波書店より『福島原発事故東電テレビ会議49時間の記録』と『福島原発事故タイムライン2011-2012』を出版した。映像・音声を活字化し、また複数地点で同時進行する錯綜する事態を時系列にマップ化して見せた。時間の可視化と言ってもよい。その2冊の本は圧倒的な存在感をもっている。もはや決して消去することも無視することもできない「ブツ」の力がある。そして、そこには誰の利用にも開かれた無限の可能性が横たわっている。

彼らのこのジャーナリズム活動の真価は歴史が証明するであろう。そして、歴史が彼らの仕事に大賞を贈るであろう。

■ 2013年8月17日

4日前に『内部的メディアの自由ー研究者・石川明の遺産とその継承』の見本が届いた。日本評論社から8月31日付けで発売になる本だ。明日には執筆者のみなさんにも届くはず。書店に並ぶのは来週末だろう。2年半前に亡くなられた石川明さんを追悼し

、彼が生涯をかけて追求したテーマ「内部的メディアの自由」の現在を提示し、かつその発展を企図して編纂された本である。

、彼が生涯をかけて追求したテーマ「内部的メディアの自由」の現在を提示し、かつその発展を企図して編纂された本である。もしその本を手にされたら、是非151頁を開いていただきたい。 そこには「石川明先生略歴」が掲載されている。これを校了間近になって書いたとき、私は電話で石川夫人にお尋ねし、また自分でも調べてみた。そこで、それまで私が疑問に思っていたことが、いくつも氷解したような気がした。その解答が「略歴」にはサラリと書き込まれている。

人は何かと闘うことで、自分自身となる。そして、その闘い方にその人が表される。彼は何と、どのように闘っていたのか。私はそれがやっと腑に落ちたような気がした。「内部的メディアの自由」というテーマは彼自身にとっての自由への、そして自由との闘いだったのだ。この本が世に出るいま、いまは亡き彼が一層近く感じられる。 (『内部的メディアの自由』 目次などへ)

2013年1月1日

新年おめでとうございます。

昨年は研究所の共編で『放送番組で読み解く社会的記憶ージャーナリズム・リテラシー教育への活用ー』を日外アソシエーツから出版しました。研究活動の成果としてユニークな本を世に問うことができたと思っています。外国の研究者からも注目を受けました。今年は春までに『エンサイクロペディア現代ジャーナリズム』と『レクチャー現代ジャーナリズム』の2点を研究所編で早稲田大学出版部から刊行する予定です。

日本のジャーナリズムはフクシマ以前にはもちろんのこと、フクシマ以降にも著しい欠陥をもっていることが、ジャーナリズム活動の当事者であるジャーナリストの目にも、またそれ以上に読者/視聴者や一般社会の目にも明らかになってしまいました。もはや隠すこともできず、無視することもできず、言い訳することもできないほどに、その欠陥はあからさまになってしまいました。何事もなかったように振る舞うことは許されません。どうするのでしょうか。

上記の2点の本は、本研究所が長年の準備の末に、日本のジャーナリズムの現状に対して放つ批判の矢です。その批判は、機能不全の日本のジャーナリズムの根本的な改善を願い、また少ないけれども優れたジャーナリズムを激励し、そして今なおそういう仕事に就きたいと考えている若い人々をサポートすることを目標にした批判です。すなわち、ジャーナリズムのイノベーションに貢献しようという目標を掲げたものです。近く刊行の暁には、みなさんが両書を手に取ってご覧になることを期待します。

花田達朗

| 2012年 |

■2012/ 11月8日

本年度の石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞は、本研究所招聘研究員を務めていただいている依光隆明さんが総括されてきた朝日新聞の連載「プロメテウスの罠」が公共奉仕部門で大賞を、教育学部ゼミ生の東日本大震災報道検証プロジェクトの現地研修で大変お世話になった西川善久さんが社長を務められる石巻かほくの連載企画「私の3.11」が草の根民主主義部門で奨励賞を受賞されました。おめでとうございます。昨日授賞式があったそうです。伝聞形で言うのは、今年度は海外滞在中のため私は出席しなかったからです。また、同じ理由で私は今年度の審査委員会には参加しておりません。大震災と原発事故から1年半経って、その後出された優れたジャーナリストたちの仕事がこうして認知され、顕彰されることは重要なことだと思います。その際、これらが多数存在する優れた仕事の中から選ばれた仕事なのか、優れた仕事が少数しか存在しない中で選ばれた仕事なのか、そこは冷静に考えなければならないでしょう。戦後という時間において未曾有の社会的状況の中で、その機に溢れるほど優れたジャーナリズムのプロダクトが産み出されてきたかというと、決してそうではないように思われます。

■ 2012/10/28

秋のパリの天候は不安定。2012年10月10日、パリの中心から東へRERの電車で約20分、Bry-sur-Mame駅で降りて、冷たい霧雨が降る中、バスで7~8分でINAに到着した。INAは原語通りに国立視聴覚研究所と訳されるけれども、訪問したあとの感覚では、その理系的研究所の語感よりは、国立オーディオ・ビジュアル・アーカイフ機構とでも言ったほうがぴったりするような気がする。この世界最大の放送デジタル・アーカイフについては、エマニュエル・オーク著『INA』(白水社クセジュ文庫)で初めて知った。実際には一体どういう所で、何をしているのだろうか。スタッフからさまざまの説明を受け、施設と設備を見学した。なお、英語版のウェブサイトは、以下を参照。

http://www.institut-national-audiovisuel.fr/en/home

見聞を簡単にまとめれば、日本の国会図書館がそうであるように法律の規定を受けて、ただし書籍ではなく、すべてのフランス語のラジオ・テレビの放送番組および指定されたウェブサイトを同時録音録画で記録保存し(legal deposit)、それらにメタデータを付して蓄積し、それらを研究者・学生、プロフェッショナルズ、そして一般人に向けて、さまざまの手段で、著作権処理の関係によりさまざまの公開範囲を設けつつ、公開し、また販売している。さらにみずから教育・研究の機能をもっている。教育ではアーカイフ関係や番組制作関係のさまざまのトレーニング・セミナーを提供し、研究ではここで修士号を取ることもできる。受付で、現在ラジオ番組制作のトレーニングを受けているという二人のフランス人女性に英語で話しかけられた。

legal depositの技術設備も見学させてもらった。そこを含めてINAで私にいろいろ説明してくれたスタッフはすべて女性だったのが印象的だった。中には昨年5月に石巻にボランティアに行ったという女性スタッフもいた。

午後遅く、パリに戻って、国立図書館(BNF)に行った。そこにINAのConsultation Centerがあると聞いたからである。いずれにせよ、利用者サイドからの使い勝手が知りたかった。どんなところなのか。BNFは13区のセーヌ河畔に立っていて、4棟のタワーが聳える現代建築だった。所蔵されている本の書架がガラス越しに見える。地下に納められているのではなく、空中に高く積まれているように見える。BNFの利用者手続きをするのにちょっと時間をとったが、やっとINAの端末の前に座ることができた。スタッフが使い方を丁寧に教えてくれた。検索の仕方がわかって、2つの番組をバスケットに入れた。1本は、「fukushima」で検索して出てきた多くのタイトルから選んだ、Canal+の「Catatrophes nucleaires: histoiries secretes」という番組。2012年3月12日21時から放送で、1時間32分のドキュメンタリー。つまり1周年の記念番組ということだ。もう1本は、1968年とCohn-Benditを入力して出て来たリストから選んだもの。当時の記録映像を見ようと思った。バスケットに入れると、やがて画面に1本目について「用意ができましたので、DVDをカウンターに取りにきてください」という案内文が出てきた。つ

まり、DVDを借りて、自分で端末のアダプターに入れてPC画面で観るのである。そのFukushimaのドキュメンタリーのナレーションはもちろんフランス語で、私にはわからないものの番組が面白かったで、ついに最後まで観てしまった。よくできた番組だった。

まり、DVDを借りて、自分で端末のアダプターに入れてPC画面で観るのである。そのFukushimaのドキュメンタリーのナレーションはもちろんフランス語で、私にはわからないものの番組が面白かったで、ついに最後まで観てしまった。よくできた番組だった。その途中で2本目についての案内文も出てきたが、1本目を見終わったところで閉館時間の19時に近く、それを観るのはあきらめた。このスペースは結局、一般人というよりは学生や研究者が使う場所ということだ。かなり広いスペースに視聴端末がたくさん並んでいて、かなりの数の利用者が黙々と仕事をしていた。研究者や番組制作のプロではなく、一般の人々が実際にどのようなやり方で、どの程度の番組までにアクセスして観ることができるのかというところまではちょっとわからなかった。ただ、過去の番組の視聴を一般に販売しているのはホームページを見てもわかる。

ちなみに、INAの年間予算は1億3000万ユーロ(単純にゼロを2個足せば、130億円)。その3分の2は放送受信料によって、3分の1は販売収入などの自己収益活動によって賄われている。フランスの年間の放送受信料は123ユーロ(12,300円。この10月までNHK地上波契約では年間14,900円)だが、その内の3ユーロ、つまり約2.5%がINAの財源として使われているのである。年間130億円で世界最大の放送デジタル・アーカイフは可能なのである。これを安いと見るのか、高いと見るのか。

閉館となったBNFを出て、闇に輝く4棟のタワーを見上げて、知識というものの保存・公開・活用ということに対するフランス人の覚悟と構想力を感じずにはいられなかった。

■ 2012/03/10

招聘研究員の依光隆明さんが本を出された。朝日新聞特別報道部編『プロ

メテウスの罠ー明かされなかった福島原発事故の真実』(学研パブリッシング、本体価格1,238円)。朝日新聞で昨年10月3日から開始された同名の連載のうち、最初の6章分が収録されている。依光さんはこのプロメテウス取材チームを指揮されてきた。この連載は、「読者の視点」に徹底的にこだわった取材の方法と記事の文体になっている。読者のために新聞はあるのだということを十二分に感じさせる。連載が始まってから、読者の反響は大きかったという。私も毎日欠かさず読んでいた。こういう記事を読むとき、購読料を払っていてよかったと思うものだ。

メテウスの罠ー明かされなかった福島原発事故の真実』(学研パブリッシング、本体価格1,238円)。朝日新聞で昨年10月3日から開始された同名の連載のうち、最初の6章分が収録されている。依光さんはこのプロメテウス取材チームを指揮されてきた。この連載は、「読者の視点」に徹底的にこだわった取材の方法と記事の文体になっている。読者のために新聞はあるのだということを十二分に感じさせる。連載が始まってから、読者の反響は大きかったという。私も毎日欠かさず読んでいた。こういう記事を読むとき、購読料を払っていてよかったと思うものだ。この本が出たおかげで、私は連載紙面の取り置きを処分することができた。この本の奥付発売日は2002年3月13日だが、すでに何度か増刷されて、10万部に達している。読者市場が反応しているのだ。価格設定といい、編集者および出版社の青眼が光る。

■ 2012/01/01

謹賀新年

と言っても、新年を迎えたからといって何かよいことがあるとは限らないし、そのことは去年3月の出来事で身に染みて分かっているし、新春を習慣的に、儀礼的に祝っているに過ぎない。と言っては身も蓋もない。人間は希望がなければ生きていけない動物だから、希望を創作しなければならない。集団的、集合的にというより、個人的に創造しなければならない。何を自分の希望とするのか。密かに考えよう。むしろ集団的、集合的に創作され、与えられた希望は警戒すべきものではないか。そのまやかしを疑ってかかるべきものだろう。いま、集団的、集合的に共有されるべきものは希望ではなく、怒りではないのか。怒りは事実を知ることで生まれ、怒りを持続するためには事実が供給され続けられなければならない。そして、怒りは仕舞い込むのではなく、表明され公然化されなければならない。

この怒りの燃料の供給源として、事実供給のパイプラインとして、目下、東京新聞の「こちら特報部」は日本のジャーナリズムのなかで独走状態を続けていると言えよう。3.11以降も実によく頑張ってきた。同欄では昨年12月27日から3日間、1年間の成果を回顧していたが、どの切り口もエッジがきいていたことを思い出す。特筆すべきは、日本の「世論」形成や政治的決定過程というものが、たとえば「やらせメール」や公聴会への動員などにより、偽装され捏造されでっち上げられてきたことをしぶとく、執拗に、フットワークよく追求し、隠されてきた具体的事実を読者に提供してきたことである。この国の権力構造がいかに偽善に満ちていて、権力を持っている人々が相互に癒着し補完し合い、その下請けを引き受けている人々が智恵を出して勤勉に仕事をし、そして一般民衆をいかにバカにした結果を生み出しているか、それを暴き出している。東京新聞は言うまでもなく、名古屋に本社のある中日新聞社の社員が東京に編集局を構えて作っている。「こちら特報部」を読んでいると、全国紙と呼ばれる東京紙は永田町や霞ヶ関の視点に飼い馴らされて、権力の活動については物わかりがよく、お行儀の良い記事を掲載していると言わざるを得ない。原発関連でもそうだ。一度比較してみてほしい。権力への構えが違うのである。権力への疑いが深く、簡単に妥協しないのだ。それがどこから来るのか、私にはわからない。いずれにせよ、新しい年、「こちら特報部」の健闘を祈りたい。

| 2011年 |

■ 11月12日

10日(木曜日)に第11回石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞の授賞式とレセプションがありました。いつになく華やいだ、同時に東日本大震災や福島原発爆発を反映して重い内容の授賞式でした。ジャーナリズムが時代と四つに組んだ、そういう作品と作者が表彰され、彼らの受賞スピーチは短いながらいずれも味のあり、いずれも心に染みるものがありました。 もっと少し時間をとって、ちょっと長いスピーチを聴きたいなあと思いました。受賞作品の詳細は以下の通りです。

http://www.waseda.jp/jp/global/guide/award/award08.html

レセプションでは次々にたくさんの方々にお会いしました。みなさん、この賞の意義と傾向を「よし」としていました。

在野精神の発露!

二次会も大賑わい。まだ話足りないジャーナリズム学生ととともに受賞者のみなさんもたくさん集まって、さしもの「KHANA」も満杯で、ギュギュ詰め。 なんと受賞者全員がここに流れ込みました。 今回は授賞式にはわざわざ遠方から福島の佐藤敏宏さん(建築家で、本の制作に参加)、金沢から寺尾ユリ子さん(シルクスクリーン作家で、本の表紙の絵の作者)も来られましたが、お二人もこの二次会に参加してくださった。みんなでワイワイ、ガヤガヤ、話しまくりましたね。みんな言いたいことがある。 いつのまにか夜も更けて、みんなが店を後にしたのは、地下鉄東西線最終電車の午前0時半でした。冷気が気持ちよかったです。

■ 10月07日

今日(正確には昨日)の午後3時から石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞の最終選考会があり、受賞作が決まりました。

「報道が社会を変える」に来ていただいた板橋洋佳さん、鎌仲ひとみさん、「ジャーナリズム概論」の特別シンポジウム「原発事故で何が起きているのか」(7月5日)に来ていただいた大森淳郎さんが受賞されました。授業の方が一足早く先行していたことになります。こちらも、ジャーナリズムの授業だけに、授業内容のアクチュアリティで勝負していますから。

板橋さん(朝日新聞)は「大阪地検特捜部の元主任検事による押収資料改ざん事件」の特報および関連報道で、大森さん(NHK)は「NHK-ETV特集 ネットワークで作る放射能汚染地図~福島原発事故から2ヶ月~」で、公共奉仕部門の大賞を受賞された。鎌仲さん(映像作家)は『ミツバチの羽音と地球の回転』で文化貢献部門の奨励賞を受賞されました。

ほかに、三上智恵さん(琉球朝日放送)が『英霊か犬死か~沖縄から問う~』で、草の根民主主義部門の大賞を受賞されました。

みなさん、おめでとうございます。

■ 10月02日

夏も過ぎて、秋。

秋学期に入り、先週から「ジャーナリズム演習ベーシック」の授業が始まりました。17名でのスタートです。今年も沖縄ジャーナリズム研修旅行に出かけます。台風だけが心配の種。

教育学部花田ゼミ3年生は春学期から「東日本大震災新聞報道検証プロジェクト」を進めてきました。こちらも被災地訪問合宿を予定。いつもとは違った春から、いつもとは違ったゼミの進め方をしています。

春学期にあった授業「報道が社会を変える」の書籍化も例年通りのことで、いま机の上に各講師の原稿の著者初校がのっています。これに目を通してから、「はしがき」「あとがき」を書きます。実は、これで、この本の担当も最後となりました。今年の本を入れて、4冊出したことになります。4冊出して、引き下がるのはちょうどいいタイミングかもと思っています。

今週は6日に早稲田ジャーナリズム大賞の最終選考会。果たしてどれが受賞作となるか。

「放送番組の森研究会」は11月18~20日の3日間、横浜情報文化センターの放送ライブラリーで公開授業を行います。1コマ90分で、10コマの公開授業を大学生向けに行う予定です。このプロジェクトもいよいよ大詰めに入ってきました。

そのほかにもいくつかのプロジェクトや懸案があります。こう並べてみると、この秋も案外忙しいなあ、、、。

■ 7月10日

福島第一原発1号機、2号機、3号機はメルトダウンしていると、東電と政府が認め、発表したのは、それが起こった水素爆発のときから長い月日が経ってからだった。冷却されなくなった核燃料棒が高温で溶けて、下に落ちて、原子炉圧力容器の底に溜まっているのだ。おそらくわかっていたのに、本当のことを言うのを留保していたのであろう。「国民がパニックにならないため」というおせっかいを口実にして、しかし本当は自分たちの面子のために。

いまのあらゆる状況はメルトしている。が、ダウンしない、あるいはなかなかダウンできない。宙づり状態なのだ。ズボン吊りのことを米国ではサスペンダーという。状況はサスペンドされているのである。つまり、二つをまとめれば、メルト・サスペンディド(melt-suspended)な状況なのである。定期検査で一時停止している原発の再稼働は保留され、宙吊り。浜岡原発が廃炉になるか、再稼働するのかも宙吊り。放射性物質は空中を飛散して浮遊し、suspended。このまま冷却がうまくいくのかどうか、再び水蒸気爆発が起きないのかどうか、われわれははらはらして、気が落ち着かず、suspended。避難所の福島県の人々はいつ帰れるとも知れず、強いられた宙吊り状態。そして、内閣/政府/議会/政治は開店休業で、仮死状態。形をなしておらず、溶けて、何もできない状態で、と言ってダウンもせず、できず、させられず、まさにメルト・サスペンディド状態そのものだ。責任を取る主体がない。責任能力のある主体がない。

こうした状況を生み出したのは、おそらくは大震災以前から続いてきた、われわれの思考停止の態度だろう。思考が融解していて、何も考えられず、ただただ宙ぶらりんで、どうしたいのか、どうしようとしているのか、誰にもわからない。そのことから目を覚まそうともしない。それが尋常な状態ではないということに気が付くことさえない。思考停止状態にドップリ浸かっているので、上にも行けず、下にも行けない。突き詰めて考えて、何かを決めることは面倒くさいので、すべて先送りか、あるいは偽装。このまま世界が今のまま続いてくれることを根拠もなくただ漠然と願って。

原発メルトダウンを機会にわれわれは目を覚ますのか。あらゆる面でのこの思考停止状態を脱して、未来に関わることの討議と決定と実行を引き受けるのか。この問いもまた宙に吊るされている。

■5月14日 (花田達朗による被災地写真集へ)

5月の連休のある日、私は福島駅頭に立っていた。そこに来る前には大津波に破壊された三陸海岸の町々を「見た」。大槌町、大船渡市、陸前高田市、気仙沼市など。町々の中心は一面の瓦礫と残骸の原で、もうそこには人影はほとんどなかった。人間の営みが破壊され尽くしたあとの、モノの世界が広がっていた。それをただ黙って、見続けるしかなかった。

福島駅で佐藤敏宏さんに会い、飯館村に行くことになり、レンタカー営業所に入った。佐藤さんがトイレに行っていたとき、私は60歳くらいの男性に声をかけられ

た。「あんた、知っているよ。飯館の人だろう。会ったことあるよ」と。「えっ、私、知りませんけど、、、。」 すると、相手はそれに構わず、「俺、浪江。これから浪江に行こうかと思ってさ、レンタカー借りにきたんだ。」 佐藤さんはカウンターで店員と手続きを取り始めていた。浪江の彼と話しているうちに、わかったこと。彼は溶接工で、免許をもっている。免許がないと支払いのよい仕事は入ってこないと言う。腕には自信があるらしい。「俺は日本中の火力発電所、やったよ。北から南まで。作ったり、修理したり。」「原発は?」「いや、原発はやったことがねえ」。 うっ? 息がちょっと酒臭い。ああ、お酒飲んでるんだぁ。さらにわかったこと。彼は福島市内の避難所にいて、そこから出てきたところだった。「40万もらったけどさぁ、どうしようもねえよなぁ、あと残りももらってもなぁ。」 東電からの補償金の仮払い。そのとき店員が彼に言った、いま車は無いので明日来て欲しい、予約しておきましょうか、と。「予約かぁ、いいよ。明日また来るから。」と彼は答え、店の扉を開けて、出て行こうとした。「あんた、どうすんだ?」と彼。「これから飯館へ」と私。「そうか」という彼の声は、私が飯館の人間だということをはなから疑わず、確信していた。

た。「あんた、知っているよ。飯館の人だろう。会ったことあるよ」と。「えっ、私、知りませんけど、、、。」 すると、相手はそれに構わず、「俺、浪江。これから浪江に行こうかと思ってさ、レンタカー借りにきたんだ。」 佐藤さんはカウンターで店員と手続きを取り始めていた。浪江の彼と話しているうちに、わかったこと。彼は溶接工で、免許をもっている。免許がないと支払いのよい仕事は入ってこないと言う。腕には自信があるらしい。「俺は日本中の火力発電所、やったよ。北から南まで。作ったり、修理したり。」「原発は?」「いや、原発はやったことがねえ」。 うっ? 息がちょっと酒臭い。ああ、お酒飲んでるんだぁ。さらにわかったこと。彼は福島市内の避難所にいて、そこから出てきたところだった。「40万もらったけどさぁ、どうしようもねえよなぁ、あと残りももらってもなぁ。」 東電からの補償金の仮払い。そのとき店員が彼に言った、いま車は無いので明日来て欲しい、予約しておきましょうか、と。「予約かぁ、いいよ。明日また来るから。」と彼は答え、店の扉を開けて、出て行こうとした。「あんた、どうすんだ?」と彼。「これから飯館へ」と私。「そうか」という彼の声は、私が飯館の人間だということをはなから疑わず、確信していた。彼は若い女性たちが行き交う、お昼どきの繁華街の中へと消えていった。その小柄な後姿の足取りはゆっくりと、頼りないものだった。営業所を出たとき、佐藤さんが言った。「酒を飲むしかないよねえ。仕事ないんだもん。避難所に居たって、しょうがないし。」 その通りだ。何という、この理不尽さ! 巨大なシステム・コンプレックスが作り出した、巨大な理不尽さ! 察すれば、彼にはだれにぶっつけても仕方の無い、行き場の無い、無力感や無念さ、空しさや怒りがあるだろう。確かに、酒を飲むしかない。福島のうまい酒を飲むしかない。こうして私はやっと「被災地」というものに自分の手で少し触れたような気がした。私に声をかけてくれた彼のお陰だ。

■ 3月8日

ジャーナリズム教育研究所主催のジャーナリズム学生中国研修が順調に終了した。2月28日から6泊7日の日程で行われ、3月6日に無事帰国した。参加学生は予定より増えて28名。今回は南京と上海を訪問。南京では南京大虐殺記念館を訪問し、郊外で目撃者の証言を取材した。上海では復旦大学新聞学院の学生たちと交流し、上海市内で共同して取材を行い、ディスカッションした。自分の眼で観て、自分の耳で聴き、現場・現地の空気を吸う。そのときに体内と脳内で起こる反応を感じ取り、反芻する。事実とは何か。自分はどこに立っているのか。現場訪問と当事者取材を基軸にした、このジャーナリズム研修は学生諸君にそのような体験と経験を促す孵化器となっている。

■ 3月7日

3月5日、穏やかな土曜日の午後、横浜の放送ライブラリーで放送番組の森研究会の公開研究発表会が行われた。1時半から5時の3時間半はあっという間だった。安藤さん、烏谷さん、藤田さんのプレゼンは、各30分という限られた時間だったが、テーマの樹という教材の「さわり」を提示し、興味深いものだった。 参加者はあまり多くなかったが、しかし充実していて、質疑応答も懇親会も中身の濃いものだった。 この試みに手ごたえを感じた。 何より必要なのは実験精神だと思う。放送番組の森を成長させていきたい

■ 2月16日

日本ビジュアル・ジャーナリスト協会のオンラインマガジン『fotgazet』(フォトガゼッ

ト)の創刊号のダウンロード購入が開始された。年4回発行で購読料は年間2400円だ。私も早速購入して、2時間眺めた。面白い。迫力がある。日本のジャーナリズム活性化の胎動を感じる。おススメだ。

ト)の創刊号のダウンロード購入が開始された。年4回発行で購読料は年間2400円だ。私も早速購入して、2時間眺めた。面白い。迫力がある。日本のジャーナリズム活性化の胎動を感じる。おススメだ。購入するには、本日完全リニューアルされたfotgazetのWebページから入る。 以下に購入とダウンロードしてからの開き方の注意点が列記されているので、どうぞご参考に (参照: 山本宗輔さんの日記 へ)

| 【ダウンロード購入方法】 1、販売を委託しているDL-MARKETのサイト内にある「fotgazet」のページにジャンプします。 2、fotgazet(フォトガゼット)2011年度版4冊分をクリックしてください。 3、購入ページの中段にある「規約に同意する(チェックマーク)」したら、「カート」に入れて下さい。 4、そのままレジに進み、 「会員登録」を行って下さい。 5、登録後、お支払い方法「銀行振込」or「カード決済」を選択して下さい。 ※銀行振込の場合の注意点 ※振込口座がDL-MARKETの楽天銀行ですので、入金確認は基本的に月~金の9:00~17:00となります。 それ以外の時間帯は、入金確認が翌営業日となりますのでご了承願います。特に週末は入金確認が週明けとなりますので、お急ぎの場合はクレジットカード決済をご利用願います。 6、決済後、ダウンロード画面には1号から4号までの商品名が並びます。2~4号はダミーのファイルですので、最下段の「fotgazet vol.1」のみをダウンロードして下さい。 7、ダウンロードすると、登録メールアドレスにシリアルキーが自動送付されます。シリアルキーは閲覧のために必要ですので、バックアップ保管してください。 8、ダウンロードした「fotgazet」を開く際に、「パスワード入力」が表示されます。シリアルキーを入力すると、「fotgazet」を開くことができます。 |

あけましておめでとうございます

昨年7月初めに本研究所ホームページをリニューアル・オープンし、12月初めにさらに改修工事をしました。福島に住む建築家、佐藤敏宏さんが「ホームページ世話人」(ドイツ語ではBetreuer、ベトロイヤー)になってくれて、進められてきました。この間にこのサイトも賑わいが増してきました。市場(いちば)や屋台のようになっていけば、いいなと思っています

今年はさらにジャーナリズム学生諸君の手になる記事や成果物を積極的に掲載していきたいと考えています。「ジャーナリズム演習ベーシック」「ジャーナリズム演習アドバーンスト」の受講生や、それらを修了した「J-Freedom研究生」のための発表媒体へと転身していきます。学生諸君はジャーナリズムのイノベーションの担い手にならなければなりません。旧来のやり方が行き詰まり有効でなくなっている現在、ジャーナリズムの当事者が新しい道を切り拓いていくほかありません。現場を訪ね、当事者の話を聞くという基本、読んで〈面白い〉〈新しい〉着眼点、人間そのものに迫るストーリー、社会問題の構造を抽象的ではなく具体的人間を通じて描いていく手法、メディアの表現手段を多面的に使った立体的なプロダクト、これらを目指していきたいと思います

今年もよろしく お願いいたします

| 2010年 |

■ 12月24日

今年も年の瀬。今日はイブ。

旧聞に属するが、11月19日にお茶の水で「電子版メディアとジャーナリズムの可能性を探る―DAYS JAPANの実験」という催しがあった。フォトジャーナリズム月刊誌の『DAYS JAPAN』が電子ジャーナル『DAYS INTERNATIONAL』の刊行を予定していて、その試作版が公開された。開催前に編集長の広河隆一さんからお電話をいただいて、私はコメンテーター役になっていた。会場のスクリーンで具体的に試作版を観て、興味がそそられた。さまざまに機能と役割の異なる窓が開いていて、それぞれの窓から入るとその向こうに豊かで鋭い

映像の世界が広がっているというデザインになっていた。その時点で最もアクチュアルな写真が大きなスペースを取り、各地で編集される各国語版へと入る窓があり、DAYS大賞のアーカイフでは過去の受賞作品を観ることができ、世界の現場にいるフォトジャーナリストからのメッセージを読むことができ、クリックすればその人の取材に支援金を振り込むこともできる。自然界の驚きや美しさを捉えた写真の窓もある。2011年3月20日がスタートだという。『DAYS

JAPAN』の年間購読料は現在の割引価格で7,700円だが、『DAYS INTERNATIONAL』の購読料はまだわからない。

映像の世界が広がっているというデザインになっていた。その時点で最もアクチュアルな写真が大きなスペースを取り、各地で編集される各国語版へと入る窓があり、DAYS大賞のアーカイフでは過去の受賞作品を観ることができ、世界の現場にいるフォトジャーナリストからのメッセージを読むことができ、クリックすればその人の取材に支援金を振り込むこともできる。自然界の驚きや美しさを捉えた写真の窓もある。2011年3月20日がスタートだという。『DAYS

JAPAN』の年間購読料は現在の割引価格で7,700円だが、『DAYS INTERNATIONAL』の購読料はまだわからない。フォトジャーナリストの山本宗補さんからメールで連絡をいただき、JVJA(日本ビジュアル・ジャーナリスト協会)がオンラインマガジン『fotgazet(フォトガゼット)』創刊準備号(無料)を

11月28日にアップするというので観てみた。これも面白い。ネットをフォトジャーナリズムの媒体にしようという挑戦だ。ただし、その「定期発行は、2011年1月15日までに、500人の発刊リクエストが集まった場合にのみ実現します。発刊実現のために、ぜひ発刊リクエストを送ってください。」ということで、発刊へ向けた市場調査をしている。年4回の発行で、年間購読料は2,000円から3,000円を予定しているそうだ。

11月28日にアップするというので観てみた。これも面白い。ネットをフォトジャーナリズムの媒体にしようという挑戦だ。ただし、その「定期発行は、2011年1月15日までに、500人の発刊リクエストが集まった場合にのみ実現します。発刊実現のために、ぜひ発刊リクエストを送ってください。」ということで、発刊へ向けた市場調査をしている。年4回の発行で、年間購読料は2,000円から3,000円を予定しているそうだ。他方、アジア・プレスインターナショナルのサイ

トでは、一次取材に基づいた北朝鮮やネパールやビルマの動向が無料で伝えられているが、そのサイトでさらに有料の「アジアプレス・ネットワーク」を展開している。会員になると、レポートの詳細版を読めるほか、季刊誌『リムジンガン(臨津江)~北朝鮮内部からの通信』をもらえ、そのウェブ版にもアクセスできる。「最新・最深現場ルポ、ネット配信中」と謳っているだけのことはある。年間購読料は7,000円だ。

トでは、一次取材に基づいた北朝鮮やネパールやビルマの動向が無料で伝えられているが、そのサイトでさらに有料の「アジアプレス・ネットワーク」を展開している。会員になると、レポートの詳細版を読めるほか、季刊誌『リムジンガン(臨津江)~北朝鮮内部からの通信』をもらえ、そのウェブ版にもアクセスできる。「最新・最深現場ルポ、ネット配信中」と謳っているだけのことはある。年間購読料は7,000円だ。日本でもインターネットで何かが始まろうとしていると感じる。現場取材に基づいたハードなジャーナリズムがインターネットを媒体として活用しようと動き出したようだ。それは資金回収の仕組みとセットでなければならない。そうでなければ、持続できない。イズムとエコノミーが両輪となって、どう回転していくか。いままさに「誕生前夜」、イブを迎えているのではないだろうか。

先週木曜日(12月02日)夕刻、大隈小講堂でシンポ「映像に見る 現代の戦争と子どもたち」を開催した。古井みずえ監督作品『ぼくたちは見た―ガザ・サニム家の子どもたち』の完成を機に、作品上映と監督を交えたパネル討論が行われた。

私はそこで初めてその映画を観た。ほぼ2年前のことになるが、2008年12月27日からイスラエル軍はパレスチナ自治区ガザへの大規模な攻撃と侵攻を開始し、3週間の間続けた。その間、外国人ジャーナリストがガザに入り、取材することを認めなかった。つまり、第3者の証人を排除し、そこで何が行われたかが世界へ伝わることを封じ、そのなかで軍事行動は行われた。病院や学校、国連施設やNGOの支援施設が破壊され、子どもを含む多くの民間人が殺害され、負傷した。

古井さんはその攻撃後の、2009年1月末にガザに入ることができた。そして8月にも再び訪れた。ガザ侵攻で何があったのか、古井さんは人々に尋ね、カメラを回した。古井さんが特に関心を払ったのは子どもたちだった。子どもたちは父母や兄弟姉妹を目の前でイスラエル兵に殺されていた。子どもたちはカメラの前で語り、出来事の証言者となった。それを観て、その証言を疑う者はいないだろう。明らかに国際法違反の民間人殺害である。それは「誤爆」などというものではなく、民族の殲滅を意図したものと受け止めざるを得ないものだ。

古井さんはこうして出来事の証言を集め、われわれに伝えてくれた。それは報道というジャーナリズムの重要な仕事だ。しかし、このドキュメンタリー映画はそれにとどまらない。それを超えている。映画は証言した子どもたちの人間を描いている。私にとってとりわけ印象的だったのはゼイナブという名前の少女だった。13歳になる少女の声と言葉、眼と表情、動きと気配は出来事そのものを物語ると同時に、その苛酷な状況に置かれた一人の人間の存在と人間性を表現していた。圧倒的な迫力と静けさ。

私はここに「本当のジャーナリズム」を見る想いがする。われわれの生きているこの時代に世界で何

が起こっているのか。「いま」「ここで」で何が起こっているのか。情報とジャーナリズムは違う。それが混同されているから、あえて「本当のジャーナリズム」と言わなければならない。出来事を伝えるとともに、人間を描く。具体的に、名前のある人間を描くことを通じて、結果的に出来事の本質を伝える。いや、そうしない限り、出来事の本質とは伝わらないし、理解することなどできないのだ。

が起こっているのか。「いま」「ここで」で何が起こっているのか。情報とジャーナリズムは違う。それが混同されているから、あえて「本当のジャーナリズム」と言わなければならない。出来事を伝えるとともに、人間を描く。具体的に、名前のある人間を描くことを通じて、結果的に出来事の本質を伝える。いや、そうしない限り、出来事の本質とは伝わらないし、理解することなどできないのだ。古井さんはドキュメンタリー映画『ガーダ パレスチナの詩』で、第6回(2006年度)石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞を受賞された。あれから4年、パレスチナの人々にとって、何がどう変わったのか。その作品の主人公、23歳の女性、ガーダには映画の終わりに希望と夢があった。今回の作品、ゼイナブやカナーンには希望があるだろうか。古井さん自身は希望を持ったのだろうか。最後のシーン、オリーブの小さな苗木が何本も乾燥した台地に植えられていく情景はわれわれに何を語っているのだろうか。

(今日の伝言内の画像をクリックすると大きな絵で見ることができます)

← イベントチラシ・12月18日(土)

開場13:30 1032教室

明治大学リバティータワー 資料代:大人1000円 学生500円

■ 11月28日

近頃は早稲田村からあまり動かないようにしているのだが、珍しく大阪での会合に出かけた。石丸次郎さん(アジアプレス)から声をかけられたとき、大阪の空気を吸ってみようと思った。その会合とは、「Journalism Festa 2010~デジタルメディアでジャーナリズムは進化するか?」である。昨日、11月27日(土)の午後、何と7時間半にわたって行われた。型通りで

はない、真剣な意見表明と討論が展開され、近年東京では私が経験したことのないような熱気を感じた。もちろん会議終了後も懇親会が一次、二次と続き、私にとっては合計14時間に及ぶロングプログラムだった。

はない、真剣な意見表明と討論が展開され、近年東京では私が経験したことのないような熱気を感じた。もちろん会議終了後も懇親会が一次、二次と続き、私にとっては合計14時間に及ぶロングプログラムだった。では、その会議とは何だったのか。(右絵ネットより)

その背景にある問題意識とは、一方には既存マスメディア(新聞、テレビ)の弱体化と凋落傾向、他方には新規のデジタルメディア(インターネット、電子ブック、携帯電話など)の隆起と急発達というメディア環境の一大変化のなかで、独立系ジャーナリストあるいはジャーナリズム表現者は「何をしなければならないのか、デジタルメディアの時代のジャーナリズムはどうあるべきなのか」について「表現する主体として考え」ようということであり、そして「行動を起こして」いこうということだった。(開催趣意書より)

“独立した表現者としてのジャーナリスト”にとって、これまでマスメディアは発表の場所であり、同時に取材に投下された資金を回収し、生計を立て、そのようにしてさらなる取材へと向かう主体を維持する(再生産する)ための市場であった。マスメディアの衰退はこれまで不十分であったにせよ存在していた、そのような場と機会をさらに一層狭め、場合によっては皆無へと近づけることを意味する。

それに対して、デジタルメディアは独立系のジャーナリズム・表現活動に可能性を開いているかのように見えるけれども、しかし投下資金回収/再生産のための新しい「ビジネスモデル」はいまだこの国では実効的な姿を形成してはいない。

そういう状況で、ジャーナリストは当事者として、ジャーナリズムという「イズム」の担い手主体として、「何をしなければならないのか」ということなのである。 この問いがパブリックに立てられたこと自体が重要なのであり、それは一つの事件だ。この極めてまっとうで正直な問いをめぐって、ほぼ満員の会場では多くの言葉が次々に発せられ、縦に横に斜めに交わされた。そのシーンは私にとって何と刺激的なことであったことか。

そこには、楽観と悲観のはざまを越えた当事者性があったと思う。産みの苦しみのなかに、生まれいずる者への予感があったように思う。私にはかすかな心音が聞こえたような気がした。大阪に行って、よかった。

■ 11月7日

『SANKEI EXPRESS』という、日刊新聞をご存知でしょうか。今週火曜日、11月9日発売の紙面に、ジャーナリズム教育研究所研究生を中心とした学生諸君の書いた記事が2面にわたって掲載される予定です。この夏に行われた韓国研修での取材の成果がまとめられています。テーマは「日韓関係の過去と未来」です。

「ジャーナリズム教育研究所研究生」とは、「ジャーナリズム演習アドバーンスト」を修了した学生で、希望する学生がなることのできる仕組みです。

『SANKEI EXPRESS』でこの頁、EX「Campus新聞」を作る企画には約10の大学が参加しており、各大学の学生の制作した記事が順次掲載されてきています。今回が第5号です。

是非11月9日(火)に駅の売店で購入して、読んでみてください。そして、新しい新聞の作り方を考えてみてください。

沖縄ジャーナリズム研修から無事に帰ってきた。運よく台風にもアクシデントにも遭わなかった。学生諸君は濃密な時間のなかで否応なく自己および自己のジャーナリズム認識と向き合うことになっただろう。頭の中にたくさん詰まった感想や感情をこれからどうのように料理していくのか、一人ひとりの学生から発せられる言葉が楽しみだ。

私の頭の中でも、沖縄で出会った人々の言葉と表情がたくさん、まだ立ったまま動き揺らいでいる。整理し着席させる必要もあり、しかしなお未整理のまま置いておきたい気もする。

明日8日から12日まで4泊5日の日程で、ジャーナリズム演習ベーシックの学生26名を連れて課外授業に出かける。これはあくまでジャーナリズム研修であって、修学旅行ではない。今回で3度目になる。沖縄が行き先であり、研修の現場であることは変わらないが、毎回行く学生も違えば、沖縄をめぐる状況も同じではない。その回毎に新しいものになる。

しかし、なぜ沖縄という場所なのか。なぜその場所がジャーナリズムを学ぶ学生にとって意味があるのか。出発前の最後の授業では、そのことをじっくり話し合った。「沖縄問題」とは存在しない。あるのは「日本問題」だ。単純なことだが、いわゆる「沖縄問題」とは「日本問題」なのだ。日本という国の構造的な深層の問題はヤマトにいてはよく見えないようにされているからよく見えないが、沖縄という場所に身を置けば、否応なく見えてくる。もちろん身の置き方が問題だし、視線の置き所が問題だ。観光客の視線というのもある。そうではなく、ジャーナリズムの視線とは何か、それを学生諸君には考えて欲しい。だから、われわれは今年もまた沖縄に出かける。沖縄にお邪魔する。

■ 8月27日

残暑。晩夏

過ぎ去った「8月のジャーナリズム」を思う。記念日ジャーナリズムあるいは周年記念ジャーナリズムには長短両面がある。お義理であろうが、義務感であろうが、誰かがやらなければならないという枠付けがある。そこに、何か新しいもの、これまでにない切り口や素材も求められる。こうして定まった日、定まった年に周知のテーマが繰り返し取り扱われ、公衆に提示される。それは公衆にそのテーマを思い起こさせ、考えさせる契機を与える。いや、人々とともに、人々がしているのと同時期に、ジャーナリズムもそのテーマを思い起こし、考える。記念日ジャーナリズムはそういう好ましい面を持っている。他方、記念日ジャーナリズムはパターン化に陥りやすく、マンネリから逃れがたいという宿命をもっている。周知のテーマなのだから、そうならざるを得ない面があるだろう。そうなると記念日ジャーナリズムはアリバイとしての意味しかなくなってしまう。

今年の「8月のジャーナリズム」にすべて付き合ったわけではないけれども、なかで出色だったのは、8月15日にNHKが放送したETV特集『敗戦とラジオ~放送はどう変わったのか~』(第323回)だった。総論的なタイトルが付いているが、いざ視聴してみるとこの番組の焦点は、実は『日曜娯楽版』とその番組制作者だった丸山鉄雄にあるといってよいだろう。そこに焦点があることをわざと薄めるために、より大きな文脈や環境の変化を描くことに多くの時間を費やしているようにさえ見える。だが、確実に番組の主人公は丸山鉄雄にほかならない。敗戦、占領、GHQの放送民主化政策、GHQによる事前検閲、冷戦による逆コース、サンフランシスコ講和条約による主権回復、新憲法と放送法の発効という流れのなかで、占領初期に生まれた『日曜娯楽版』が辛辣な風刺による権力批判を信条としつつ検閲体制下を何とか果敢に生き延びていったのに、放送法が施行され、公共放送として新生NHKに「主権」が付与されるとともにNHK自身の手でこの番組は廃止されてしまう。「放送の自由」を獲得したはずなのに、制作現場には逆に不自由が押し付けられるという逆説。その後のNHKの歩むルートを予兆していたかのようだ。はっきり言って、この番組はその予兆を告げる、丸山鉄雄の闘いと挫折の物語なのだ。それが「敗戦とラジオ」という名で記念日ジャーナリズムの枠に収められて提供されているのである。

この番組のチーフ・ディレクターは大森淳郎さん。大森さんといえば、『ひとりと一匹たち~多摩川河川敷の物語~』(第262回)という番組の制作者である。昨年3月1日、NHK教育テレビで放送された。これは「NHKらしからぬ」ユニークな作品だ。多摩川河川敷で暮らすホームレスを記録したドキュメンタリーで、人々がペットとして飼い、そして河川敷に捨てたたくさんの猫を拾い、餌を買い与え、ともに生きるひとりのホームレスを主人公にしている。大森さんがビデオジャーナリストのように一人で撮影したもので、まるでフリーランス・ジャーナリストの作品の趣がある。

昨年5月のある日曜日、私はジャーナリズム演習アドバーンストの学生たちと一緒に小田急線和泉多摩川駅で大森さんに会って、多摩川河川敷に行き、半日を過ごした。夕方の河縁で大森さんと学生たちの話はいつ終わるともなく続いた。そのときの大森さんの声が『敗戦とラジオ~放送はどう変わったのか~』からも聞こえてきた。彼がラジオの歴史の証言者にインタービューしている声である。そして、その番組もまた「NHKらしからぬ」番組だと感じた。自らの帰属する放送組織の歴史を自己検証し、現在へのメッセージを暗示しているからである。「NHKらしからぬ」という感想が浮かぶのは、残念ながらそのような番組がほとんどないからである。しかし、本来はこのような番組が「NHKらしい」番組でなければならない。憲法および放送法、そして「放送の自由」に護られているはずの放送組織および番組制作者の実像と困難を伝える番組があって初めて、公衆からの支持を期待してよい。そのような支持を得られない限り、ジャーナリズムは衰弱死するだけだろう。

ジャーナリズムの挽歌を歌うのは誰か。

今日、前期「ジャーナリズム概論」が終わった。エデュケーター・チーム6名で、15回の授業、ミッチリとやった。この授業は全学部から学生が志願して集まる授業だ。登録した学生は435名だったが、最終回に残ったのは251名。つまり約4割が去って行った。ほぼ計算通りである。こうして本当にジャーナリズムに関心がある、本当にジャーナリストなりたいという学生がスクリーニングされ、濃縮されていく。

シラバスには最初に謳ってある。ジャーナリズムとは「マスコミ」のことではない、と。そして、この授業の軸は、ジャーナリズムとは何か、ジャーナリストとはどのような職業か、にあると。しかし、「マスコミ」の話だと誤解してやってくる学生もいるだろう。授業を聞いていて、どうも自分のイメージしたものと違うなあと考えた学生もいるだろう。そういう学生は徐々に去って行く。残った学生たちは、われわれの授業に共鳴版を持っている学生たちと、単位が欲しくて我慢している学生たちである。

この授業は5年目に入る。今の編成に落ち着いて3年目になる。毎年ブラッシュアップされ、よりクリアカットになり、かなり完成の域に達してきたと思う。ほぼ毎回エデュケーター4名が出席、6月22日の回では6名全員が顔をそろえた。まさにチーム・ティーチングである。われわれの言葉が学生たちにどれだけ届いたか。学生たちがどれだけ言葉を発し、それをわれわれがどれだけ受け止めることができたか。真剣勝負の4ヶ月がひとまず終わった。少し休むことにしよう(2010/7/20)

■7月17日

小林篤さんとは今年2月中旬に地下鉄早稲田駅そばの喫茶店「シャノアール」で初めてお目にかかった。梶山天さんから「面白い本があるよ」と教えられてすぐに購入したのが、『足利事件~冤罪を証明した一冊のこの本』(講談社文庫)。読破し、「ウーン、なるほど。ヨシ!」と思い、著者にアポを取った。「報道が社会を変える」の授業に講師として引っ張り出すため。

「ジャーナリズムって何ですか。ボクには分からないんですよ」というところから話は始まった。授業でもそうだった。嫌がる小林さんをなんとか説得し、なんとか了解を得たのだった。3時間も対面していただろうか。小林さんは不思議な人だった。いつもは三宅島で釣りをしているというのが頷けた。潮や風や魚と対話しているのだろう。もしもそれだけなら、脱俗の釣り人。それだけのことだ。ただ、小林さんはあの本の著者なのだ。あの本を書いた人はどういう人なのか、私の関心はそこにあった。

「報道が社会を変える」の講師には授業後1週間以内に学生の授業感想文をまとめてお送りする。大学にコースナビというシステムがあって、そこに学生に授業感想文をアップさせて いる。 7月のHPリニューアルを機に、「講師が選ぶ感想文1点」というコーナーを設け、打診

がてら最初に小林さんにお願いした。送られてきたメールに、こうあった。「大学に限らずいまの教育システムでは、こうした感想を腐らせてしまわないよう教育者が扱うのが、ボクには怖ろしく難しい気がします」とあった。

がてら最初に小林さんにお願いした。送られてきたメールに、こうあった。「大学に限らずいまの教育システムでは、こうした感想を腐らせてしまわないよう教育者が扱うのが、ボクには怖ろしく難しい気がします」とあった。そう、どれだけ腐らせてしまったことか。生身の学生の生ものの表現をどのように彼らに還元していくべきか、まだ道半ばだ。 (2010/7/17)

小林篤さんが選ぶ感想文1点へ

■ 7月14日

ホームページ世話人も夏風邪だとか。私もクーラー誘因性風邪にやられ、発熱に見舞われ、週末はシステムダウン。前期も終わろうとするこの時期、エネルギーも免疫力も落ちる。もう少しがんばれば学期終了だというのに、例年のようにこのあたりでガス欠。授業15回をキープせよというプレーシャーはきついと言えばきつい。「好き」でやっているものを含めて、週に9コマ。一度も休講なし。幸いというべきか。たまには病臥もいいものだ。熱が下がったいまだから言えるのかも。臥して、来し方行く末を考える。(2010/7/14)

■7月8日

授業内ティーチイン「『ハーツ・アンド・マインズ~ベトナム戦争の真実~ 』とジャーナリズムの現在 」が終わった。

映画感想文の提出がこのイベントの2日前に締め切られたが、提出数206通。映画を観ないで出した学生、観たけれど出さなかった学生を足し引きすれば、おそらくそれと同数の学生が映画を観たことになる。

前回授業の感想文提出者数は262名。これを常時出席している学生の基礎数とみなせば、79%の学生が配布された学生特別割引券を持って、劇場に足を運び、実際に映画を観たということになる。

前回授業の感想文提出者数は262名。これを常時出席している学生の基礎数とみなせば、79%の学生が配布された学生特別割引券を持って、劇場に足を運び、実際に映画を観たということになる。一方ではあれだけの仕掛けを作ったのだからもう少し多い数であってほしかったという思いはあるが、しかし他方ではひょっとするとこれはかなりの数ではないかとも思う。1000円と時間というコストを払って観てきた学生諸君に敬意を表したい。

学生たちは、同じく1000円を支払って入場した、多くのシニア世代の観客のなかに混じって、自分たちの生まれる前の出来事、ベトナム戦争のドキュメンタリー映画を観た。しかも伝説の作品を観た。いつもより分厚い感想文の束に、学生諸君の印象がたくさん綴られている。

感想文のなかには、「目を背けたくなるシーン」という言葉がしばしば出てきた。「安全・安心」が上からの標語として浸透しているこの日本社会に生き、それに慣れ親しんでいる若者世代にはそうかもしれない。しかし、これはジャーナズムの授業なのだ。ジャーナリストになりたいと自己申告して集まってきている学生諸君のための授業なのだ。それらのシーンが現実なのだから、正視するほかはない。見たくないものに目を見据え、聞きたくないことに耳を傾け、考えたくないことに想像力をめぐらすことから始めるのがジャーナリズムであろう。

大教室のフロアーから次々に手を挙げ、発言をする学生諸君を見て、私は思った。映画『ハーツ・アンド・マインズ~ベトナム戦争の真実~』は確実に学生諸君のハートとマインド、感情と知性を大きく揺さぶり、いつもとは違う状態を作り出した、と。明らかに何らかの化学反応を学生諸君のハーツ・アンド・マインズに引き起こしたように見える。

イベント前日にNHK報道局記者から取材の依頼があり、それを了解。当日、大教室に撮影スタッフが入った。NHK総合テレビ 夜9時の「ニュースウォッチ9」で、放送日は7月15日(木)が有力だそうだ。もちろん放送日は、当日のニュース内容によって前後する可能性があるとも聞いている。どんな事件が起きるか分からないことだし、、、。どうなることか。(2010/7/8)

■2010年7月5日

新しいHPでは、私たちがやっていることを地図化して公開しました。頭の中にあって は、個々のアイテムがそれぞれ意味をもちつつ、すべてが結びついていたのですが、外からはまったく見えなかったでしょう。それでいいとも考えていましたが、ちょっ と考えを変えました。

これからは活動と痕跡を可視化していきます。ご支援いただけ れば幸いです。 (2010/7/5)

■7月4日

琉球の黒麹醪酢ロックを飲みながら、ホームページ世話人(Betreuer)の佐藤さんはビールを飲みながら、HP作りに邁進。やっと船出にこぎつけました。(2010/7/4)