■親族を代表し、渡辺菊眞さんの挨拶内容

本日は渡辺豊和のお別れの会にご参集くださり、まことにありがとうございます。こころより感謝申し上げます。

家族について

「お別れ会」の最後に、私の方から幾つか申しあげます。建築家渡辺豊和、父である渡辺豊和について、お話できることを話させていただきます。親族代表ということですが、渡辺豊和には3人子供がいます。私がなぜ親族代表かといいますと、建築をやっていることに尽きます。私は次男でして2001年から7年までは渡辺豊和建築工房の所員でした。兄は華月ともうしまして哲学を専攻しています。長女の千原は法学をやっています。

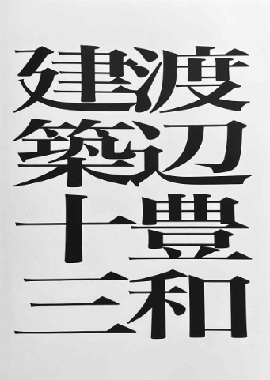

配布資料について

本日、配布したものについて紹介します。私からは『渡辺豊和建築十三』という小さな書籍をお配りしております。6月1日にJIAマガジンの特集として、父に関するインタビューを受けました。タイトルは「コスモロジーを追求し続けた異能の建築家・渡辺豊和」で、全内容をコピーして配布しています。

展示資料の紹介

会場の正面右端に渡辺豊和の著作物を並べています。私家版『現代建築様式論』(1971)から2016年に書きしるした『縄文スーパーグラフィックス文明』という本まで、全ての書籍を並べています。彼の人生の半分は執筆をやっておりました。私は建築のことは分かるんですが、それ以外の「歴史ミステリー」については私の能力不足で理解も部分的にしかできないこともあります。ですので、解説することなく、書籍を全て並べることにしました。(渡辺豊和の人生にとって)重要なことだと思い、そうさせていただきました。本の傍には、12年間パーキンソン病との闘病生活中に描いた「赤い絵」をピックアップして、展示しております。

富子から託されたもの

ここには来ていませんが渡辺豊和の妻である富子から託されたものも展示しています。彼が福井大学で卒業設計した『美術センター』という作品を受付の傍、ロビーに展示しています。もう一つ母から託されたものがございます。渡辺豊和は毎年、世相をよみながらやや漢詩風の年賀状を描き続けていたんです。ここでは21世紀以降のものを、まとめて(本の傍に)展示しております。欠番もありますが、最後は 2023 年でしめくくられています(母の川柳「ゆっくりと 白紙の地図と 旅をする」も横に添えてあります)。

今日までのこと

今日までの経緯を簡単に説明します。2013年にパーキンソン病を発症しました。自邸・餓鬼舎にいて妻・富子の介護によって闘病生活を続けておりました。この病気は動作がどんどん出来なくなるのですが、頭脳は最後まで明晰でした。投薬をしないと体がどんどん動かなくなる病気でして、ちょっとずつ悪化していく病状でした。すごくまずいということがないまま最近までおりました。2025年4月4日に富子のほうから電話がありまして「容態が急変した」と。それでも「病院に行きたくない。」と、父は母と相談して言っていたようです。自宅で妻の富子と過ごすことを決意して、点滴を打ったりする状態でベッドにいながら過ごしていました。2週間後、(4月20日)5時55分に眠るように静かに息をひきとりました。

家族との相談で4月23日通夜をし、24日に葬儀をしたんです。家族の意向もあって家族葬にして─母はだいぶ疲れていましたので─建築の分野に直ぐ公表するのは避けたい、と。─私も判断しまして─しばらく公表を避けておりました。2025年6月1日は公表した日です。前日の5月31日に布野先生の御宅に泊めていただいた時に、「渡辺豊和亡くなりました、」とお伝えしました。JIA のインタビューを受けた時にも、取材後に「父が亡くなりました」と公表しました。布野先生から新聞各社にお計らいいただきまして訃報が流されるに至りました。

21世紀の渡辺豊和

みなさんにとってはブラックボックスになっている、21世紀の渡辺豊和の話をします。実は1995年の阪神淡路大震災直後に、渡辺豊和とずっとパートナーを組んでいた、構造設計の川崎福則さんが亡くなられました。それもあって、「これから建築を建てても、秋田市体育館のようなもの以上の展開は考えられない。文明批評として実作をやめたい。」、「10年間は実施建築は建てない。」と、渡辺豊和は宣言しました。

私は2007年まで渡辺建築工房にいたんですが、実施設計はゼロでした。本来は2005年から実施建築の設計を再開する予定でした。再開に向けて新しい建築のコンセプトを定め、その空間構成も開発されていたんです。しかし、2005年になっても、10年建築をやってないと世の中は仕事を頼んでこない。そこで 2007 年に事務所をたたんで、それ以後は奈良の自邸で執筆を中心に活動を続けました。

そんななか、予期しないかたちで2008年に『現代イワクラ(磐座)』という設計の依頼がきました。『現代イワクラ』、これが唯一の21世紀の設計です。そうこうしているうちに2013年にパーキンソン病を患ったんです。リハビリはやっていたんだけれども想像力が落ちていくのが我慢ならなかったようです。誰に頼まれたわけでもなく名画を描写する、「赤い絵」を描いていました。2008年に設計した『現代イワクラ』は2017年に竣工しました。これ以後は、端折りますけれど、2025年に永眠しました。

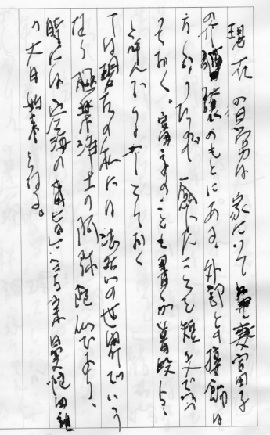

富子と「赤い絵」のこと

闘病の時だけじゃなくって、渡辺豊和は妻の富子と建築人生を一緒に歩んで来た人です。妻・富子は福井大学の同級生です。18才で知り合って亡くなるまでですから70年弱、富子と一緒に居たんです。最後に2025年3月に誰に見せるともなく、便箋に書いていたことが妻富子との関係がよく表しているので読みます。「現在の日常は家にいて妻富子の介護のもとにある。外部との接触はなくなったので感じたことを短文でつづっておく。普段はトミと呼んでいるからトミとしておく。トミは現在の私には極楽浄土の阿弥陀仏であり、時には空海の眞言宗曼荼羅の大日如来となる。」

彼は仏教に関して造詣が深いもんでしたから、適当に書いたのではなく本当にそう感じて生きてきたんだと思います。

パーキンソン病を患ってから描いてきた「赤い絵」ですが、前期はもうすこし大判に赤鉛筆と水彩を使って描いていました。後半は展示しているサイズのものに赤鉛筆で描いています。彼は物事に対して、方法を定めてやることを徹底していました。描く対象として西洋の名画を選び、画集を見て赤一色で描写をする。一週間にだいたい1枚のペースで描く。このやり方を決して崩しませんでした。

先ほど中谷礼仁さんが書籍『文象先生のころ 毛綱モンちゃんのころ』の執筆において、2週間に1 度、同じ分量で、渡辺豊和は原稿を書き続けたことを話されました。その執筆と同じような感じで「赤い絵」を描いていたと記憶しています。これが最後まで続きまして2025年の4月4日、彼が夜、容態を急変させた日です。その日の昼まではトーネー作の「アルカディアの牧人たち」を赤で描いていた。最後までやめなかったわけです。

渡辺豊和の最後の作品

『現代イワクラ』のことです。山田石材計画(宮城県白石市)という石材屋さんが大倉山を掘っ ていたら、(この写真に屹立している)巨石─これは伊達冠石というのですが─、それが固まりのまま4基も出たそうです。こんなことは滅多にない。それで「この巨石を使ってイワクラを作って ほしい。」という依頼だったんです。

2008年から山田石材計画さんがちょっとずつ施工をしつづけて、むちゃくちゃ時間もかかっ て、2017年に出来た純粋石造庭園なんです。『現代イワクラ』の設計では、彼が方眼紙に描 いたスケッチを私が図面に描き起こしました。この図面は、ほぼレイアウトのみです。「ここに石 を配置するように・・。」というポジションだけ決めていて、あとは山田石材さんに託しました。図 面はこの一枚のみです。建築の配置形式みたいなことを決める、それ以外は山田石材計画さ んに託す。渡辺豊和は基本的にはそういう設計をする建築家だったと思っています。

渡辺豊和・富子夫妻

撮影佐藤:2013年5月17日餓鬼舎にて

三枚の「赤い絵」

私が託されたもの

死の直前と、それよりちょっと前に、渡辺豊和から託されたことがあるんです。私自身が受け止めるべきことも、もちろんありましたが、私だけが託されてもしかたがないような内容も多かったです。私一人で留めておくよりは皆様にお伝えしておくのがいいと思いましたので、お伝えいたします。

渡辺豊和の個展と『現代イワクラ』についてです。個展については彼が亡くなる1月ぐらい前の 2 月28日に富子から電話がありました。「個展をひらきたい、と(豊和が)言いだしたんだ。」という内容です。しかし、直後の3月2日に「やっぱり、やめる」とのこと。諸般の事情から母がとめたようです。その時にどういう内容のものを展示するのか、展示予定の十二の建築が告げられました。その後、「父も納得して個展はやめた。」と母は言ってましたが、それはちがうのではないか、と私は思っていました。ただの思いつきで発言するような人ではないからです。

(個展をやめた直後の)2025年3月には便箋に短文を「家族あて」(富子談)に書いておりました。そして4月4日の夜、富子から「容態が急変した」と電話がありました。その時、電話をかわった父から 「どうも、寿命のようだ」と聞きました。次の日に急遽、高知から奈良に帰りました。その時に彼が書き留めていた便箋を開くと、そこには渡辺豊和の十三に関する建築について書いてありました。展示予定の建築は十二と言っていたので、十三では数が合わないということなんですが。4月6日にもう一度実家で「十二か、十三か」と彼に聞くと、─彼はしんどそうでしたが意識はあったので─「十三だ。」とはっきり答えました。豊和自身が個展をするのは叶わないですが、私はまだ生きるので、「どういう形でも、やりますから」と彼には告げました「わかった。」と。その2週間後、点滴をつけた状態でベッドの上で、4月20日に眠るように亡くなりました。

今回配布した『渡辺豊和建築十三』は便箋に書かれていた十三の建築を私がまとめたものです。渡辺豊和は「建築は高貴な表現領野」であると常日頃から言っていました。「大概どんな表現でも複製できるけど、建築だけは、その場に行かないと無い。だからいいんだよ」と。だから、この冊子はあくまでもインデックスです。個展を開いても実際に観ることは叶わないです。ただし、インデックスが在る限りは観に行くことができます。彼がずっと言っていた「建築は高貴である。」、そのことを各自が彼の建築を実見することで体感してほしいと思っています。

「個展はどういう形でもいいからやっていく。」と私自身は決意していますので、それは改めて会を終えたあとに考えたい、と思っています。(註)

現代イワクラを自主施行された山田政博さんと渡辺豊和さんの対談・2010年10月18日。その内容が掲載されている『山に命を返す』参照ください。

下:「家族あて」の短文

建築十三

古い順から1974年『1・1/2』吉岡邸です。1977年『餓鬼舎(がきのや)』、自邸です。1982年『西脇市立古窯陶芸館』、これは初めての公共建築です。1984年『オッパイハウス』戸口邸、1986年『飛龍館』、これだけが唯一商業・営業的な建築です。1987年、『神殿住居地球庵』藤田邸。住宅建築の中で藤田邸の竣工時期のみ他の住宅から隔たっています。同じく1987年『龍神村民体育館』。1990年に『ウッデイパル余呉森林文化交流センター』。1990年『対馬豊玉町文化の郷』。1994年に島根県『加茂町文化ホール』。1994年に『秋田市体育館』。1996年に『上湧別町ふるさと館JRY』。そこから20年経って、2017年『現代イワクラ』です。

個展は父がやりたかった意向を受け取り「僕がやります。」と言った話です。父も「わかった」とは言いましたが、個展開催は遺言ではありません。遺言は『現代イワクラ』のことです。2018年からずっと 『現代イワクラ』を(雑誌などで)世に公表したいと、豊和は言っていました。僕が託されいろいろやってみましたが、うまく行きませんでした。先に記した『JIA マガジン』のインタビューで扱っていただいて感謝をしているんです。しかし、いまだにそれ以上のことが出来ていません。

「現代イワクラは実作やめて20年経ってできた。この空白の時間に意味がある。」と彼は言っていました。『現代イワクラ』の施工過程では「これがいいんだ。」と言ってはいたものの、こういう作られ方(そこにある材で自主施工すること)をするものを建築とは認めていませんでした。ただし、私がそういうことをやっていて、手作りの神社(金峯神社)や、タイの孤児院(天翔ける方舟)などを作っていたことがあり、「どうも建築のありかたみたいなものが変わってきているのかもしれないね」とも言っていました。20年の空白は世に対する空白かもしれませんけれども、本人が実施建築をやめてから、「こういうもの(長時間自主施工)が次に向けての建築のありかたの一つだ」ということを自身が納得するまでにかかった時間なのではないか、と考えております。「公表できる道筋をつけるように、」と、私は託されました。参加の皆様からも何かしらお知恵をさずけていただけたら、と思っています。

(註)渡辺豊和個展については、お別れの会を終えて、「建築はその場にいかないと無い」という渡辺豊和の思考をあくまでも中心に据えるべきだと考えている。インデックスとしての『渡辺豊和建築十三』は刊行済みであり、仮に個展をするにしてもどこかで大々的にするとかでなく、この書籍の配布とあわせて書籍を補助する程度のものを携えて転々と行脚するようなやり方がよいかと思っている。

『幻想の建築家・渡辺豊和』、長岡大樹さん執筆について

渡辺豊和は自分で「幻想の建築家だ。」と言っていました。それを書籍として描写し書き続けている方がおられます。富山大学の助教をされている長岡大樹さんという方です。渡辺豊和が生まれてから『現代イワクラ』までを網羅し、豊和と豊和建築の本質が何であるのか明らかにする書籍です。─たぶん全部で凄いページ数になると思う─そんな書籍が世に出るのか、というのはあるんですが・・・。10年以上に渡る取材に基づいて現在、書いておられます。

4月5日のことです。「長岡さん、本を書いている。俺は見れなかったけど、お前はまだ生きるんだから長岡さんが書く本を見届けてくれ。」、私は託されました。それを受けて、長岡さんに初めて電話しました。長岡さんは次のように話されました。「本の構成はようやく出来ました。書くにあたって謎に思っていたことがやっと解けてクリアになったんです。あとは書くだけです。」

「渡辺豊和先生はだんだん早く本を読みたいという気持ちが強まっていたみたいでした。ただ、私としては時間がかかっても最上のものを書き上げて、しかるべき出版社から出すことが、豊和先生への最大の恩返しだと考えてます。」 これを受けて、「長岡さんが、もっとも納得いくかたちで、好きなリズムで書いてください」とお伝えしました。

長岡さんについて、父は、「俺のことを本当によくわかっている。」と 2022 年の正月に私と一緒にお酒を飲んだなかで語っていました。「作品の最後に『現代イワクラ』をちゃんと収録していることも含め、よく分かっていると思う。」「長岡は渡辺豊和のことを幻想の建築家だとしきりに言っている。よくわかっているんだ。」と。

私は、本の完成を「見届けてくれ。」と言われました。しかし、私だけ見届けてもしかたがないので皆さんに知っていただきたいと思ってお伝えしております。

渡辺豊和 渡辺菊眞

最後です。渡辺豊和と渡辺菊眞を並べてみます。まず、渡辺豊和です。彼は、言うまでもなくポストモダンの旗手の一人です。ただし、豊和がポストモダンを日本語で言うときには反近代と言っていました。その核心をつくのは以下の言葉です。『現実の覚醒した世界が「近代」であるとするなら、その反であるポストモダニズムとは覚醒することのない入眠の世界、すなわち夢の中の形象も筋書きも定かではない世界なのだ』、「反近代無限鏡」という建築批評の中の一文です。これを書いたのは1979年です。ただし、後に記した1986年 『建築を侮蔑せよさらば滅びん─ポストモダニズム15年史』 にも、改めてポストモダニズムの核心がここにあると述べています。

渡辺豊和と渡辺菊眞を横並びにしたとき、渡辺菊眞は血がつながっている二代目になる(そうとしかみえない)のかもしれません。ただし、渡辺豊和の前に、ヴァルター・グロピウス、山口文象を並べると、全く違った様相を呈します。ヴァルター・グロピウス、山口文象は近代、渡辺豊和、渡辺菊眞は反近代として見えてきます。ただし、渡辺豊和は「現代建築であるかぎり、その基盤に近代建築を据えない限り、まったく意味が無い。」と、常に言っていました。あくまでも近代が明確にあってこそ、反近代なわけです。渡辺豊和の直接の師は山口文象だし、山口文象はヴァルター・グロピウスに師事したわけです。その流れの中に渡辺豊和もいるわけです。渡辺菊眞自身もその流れの中にある。それぞれがその代で変容しながらも歴史は繋がっている。こういうことが重要なんじゃないかな、と思っています。

渡辺豊和の近代に関してです。近代建築の考え方(基本的には「論理の透明性」)と建築構成の方法や規範を、明確な意識を持たずに破るようなことをした場合、私は豊和に激怒されました。それはずっと変わらずで、「近代のルールは恣意的に破るべきものではない。」これは、豊和の大原則でしたし、私もそれを叩きこまれました。渡辺豊和建築工房を閉める 2007 年頃には山口文象先生との思い出を盛んに話していました。近代建築の力を強く認めていて、それでも「反近代」だったわけです。そうせざるをえない強靭な意志があったことがうかがえます。

話を少し変えます。人間が「生きられる空間」、いわゆる実存のことです。実存可能な場というものは、水平な生活世界を基盤に、その中心に垂直が貫く場です。これは、20 世紀の哲学者や思想家が異口同音に唱えていることです。この垂直については誤解されることが多いのですが、物理的な鉛直などとは異なる概念です。私は、垂直性は「共有できる果てしなさ」だと考えています。日常の世界とは次元の異なる何かにむけて貫かれていくこと、その貫きが共有されること。それが垂直です。水平と垂直な開け、これがないと人間は実存できません。

「なぜ反近代なのか」。近代は垂直の次元を放り投げてしまいました。垂直がないと、水平だけになって片手落ちです。水平に対応するだけの建築=近代建築では人間が生きられる場を十全にはつくれません。この時、垂直の次元を奪還することが建築の「反近代」なのです。渡辺豊和は、「垂直の次元=コスモロジー」と捉えていました。

渡辺豊和は、コスモ派などという派閥ではなく、近代が片手落ちにしてしまった、建築そのものの奪還をめざしていたと考えます。彼はそれを夢幻境と言っていました。幻想の建築家でそれを成し遂げようとしたのです。「境」ですので、夢幻が共有される場なわけです。

私自身、すなわち渡辺菊眞は幻想の建築家ではありません。しかし、地球を媒介に空(宙)と地をむすぶ建築の追求を深めて、建築の奪還をめざします。だだし、これは渡辺豊和の建築人生を受けての私個人の宣言です。

渡辺豊和と出会って、良くも悪くも何がしかの影響を受け取った人達自身でやること。何かしら建築をやっていくこと。その時に、渡辺豊和と出会わなければ無かったであろう建築の在り方、あるいは未来が開かれていくこと、そんなことを心より願っております。私が皆さんにお伝えしたいことは以上になります。長くなりましたが、ご清聴ありがとうございました。

会場拍手

参考記録

2000年11月25日佐藤の自邸で開いた

「渡辺豊和さんと建築あそび」記録

全14頁へ