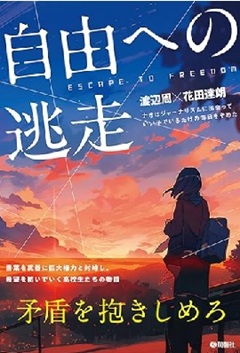

5月に渡辺周さんと『自由への逃走』を刊行

すでに4か月以上が過ぎていて、新しいことではないのですが、今年5月に『自由への逃走ーナオはジャーナリズムに出会っていい子でいるだけの毎日をやめた』という本を旬報社より刊行しました。渡辺周さんとの共著です。ジャンルで言えば、小説。Tansa編集長とフリーランス社会科学者の共著なので、小説のタイトルとしては異例かもしれません。文章のように長いサブタイトルは、主人公の名前と物語のあらすじを示しています。メインタイトルは小説らしくなく、まるで評論集のタイトルのようで、ある意味を持ったメッセージを発しています。

そのメッセージの意味は何でしょうか? 社会科学に多少の関心のある人なら、このメインタイトルを見て、有名なエーリッヒ・フロムの著書『自由からの逃走』(日高六郎訳、東京創元社、1951年)のタイトルを思い出すことでしょう。英語の原書のタイトルは、Escape from Freedomで、刊行年は1941年です。フロムは1900年にドイツのフランクフルト・アム・マインでユダヤ系の家庭に生まれ、マルクス主義とフロイトの精神分析を結びつけて、社会理論を展開した人です。1933年のナチス政権の成立後、その翌年に米国に亡命します。その7年後にフロムはこの本を英語で書いて出版したわけです。そこで彼はナチス台頭の社会心理学的な背景を分析し、その起源を人々の精神構造、性格構造の矛盾の中に求めました。その矛盾は、例えば次のよう問い方に表されます。「客観的には自己以外の目的に奉仕する召使いとなりながら、しかも主観的には、自分の利益によって動いていると信じている事実を、一体われわれはどのように解決できるであろうか」(同書、130頁)。人々は権力から自由になるという志向を放棄して、自らの意思で自由を手放し返上して、権威に進んで従属し、権力の「召使い」になることを積極的に選んでいくという社会心理状態へと陥っていく。それを「自由からの逃走」と表現したのです。これは、権威に自ら従属することによって「幸福感」を得る人々がいる、そのような人々の心理を生み出す社会状況があるということを意味しています。

さて、私たちの本は、「自由」と「逃走」の間の関係性と方向性をフロムの本とは逆転させています。両方の言葉を繋ぐ前置詞はfromではなく、toです。「からの」ではなく、「への」です。自由へと向かってここから逃げ出そう、逃走しようというメッセージを発しています。その逃走とは、闘争でもあるわけです。「自由への逃走」は、必然的に「自由への闘争」となります。権力や権威に従属することに喜びや快楽や安心を求めるのではなく、権力や権威を疑い、自分自身のインタレストが何であるのかを見極め、その言いなりにならず、そして権力や権威によって人間的尊厳を奪われている他者の存在に目を凝らし、自らをそれら犠牲者の側に位置付けること、そうすることに「自由」の価値を見出して、その自由を求めて闘うこと、さらにそこにジャーナリズムの実践の意味があるということを、私たちの本のタイトルは語っています。

そのメッセージはどれだけ読書界に届いたでしょうか? 今のところ、一つの例外を除いて、確認するスベはありません。どこからも何も伝わってはきません。そういう状況の中にあって、その例外とは、2025年5月16日付けでネットニュースサイト『News Koch』に掲載された「書評『自由への逃走』」です。著者はインターンシップ研修生、来川光輝と記されています。かなりの長文で、本をよく読み込んで書かれています。ここで引用はしませんが、この書評は本書の弱点を含めていくつか核心部分を抽出しています。ただ一つ、その言葉を伝えれば、書評子は「これは学校の図書室に置くべきや」と、編集長に語ったそうだそうです。そうなればいいなと思います。

この一人の読み手を得たことは本の著者として幸いでした。私たちはこの人のためにこの本を書いたのかもしれません。

最後に、この本を書いた影の動機は、若い人たちに「ケンリョクカン」を持ってほしいというところにありました。それには二つの意味があって、「権力感」と「権力観」です。「権力感」とは、権力というもの、権力の作用というものをわが身で感じ取る感性のことで、五感で権力を感じてほしいということ。「権力観」とは、感じ取ったチカラの作用を「権力」という言葉で名指しし、「権力」という概念で物事を捉え、語っていく能力を持ち、「権力」に対する自分の姿勢やスタンスや考え方を定めてほしいということ。高校2年生のナオはこの二つの「ケンリョクカン」を身に付ける過程の中にあり、現実の葛藤の中で成長していきます。

旬報社 『自由への逃走』へ