花田達朗

作成:佐藤敏宏

3 身体に発するコトバ

新聞記者を辞めて樵(きこり)になった男がいる。高知新聞で記者を10年務めた。その間、室戸支局長の時に連載「おんちゃん、聞かせて─ビキニ核実験を追う」などのいい仕事をしていた。1950年代に太平洋・マーシャル諸島周辺で米国が繰り返し行なった水爆実験で被曝した、高知県から出港した遠洋マグロ漁船の船員たちのその後を追った記事だった。静岡県焼津港所属の第5福竜丸だけでなく数多くの漁船が被曝していて、社会の注目を集めることなく、被曝したことを知らずに亡くなった漁船員たちも少なくなかった。2015年に7回の連載で報道した。

彼は会社の自己研修制度を利用して四万十川流域の森で「自伐型林業」の修行をしたのち、2021年に退職して、故郷の神奈川県に戻った。時に33歳。故郷のある者は幸せだ。県西部の森林で自伐型林業の実践を続けている。『中山間地域を維持するための処方箋─優秀な林業従事者を散りばめよう』という本をKindle版で出した。日本の森林政策の修正を求めている。『News Kochi』のメンバーでもある。樵で終わるつもりはないらしい。彼は坂巻陽平。私の新聞学ゼミの教え子だ。彼が会社を辞めたと伝えてきた時、私は「えらい、健康なうちに辞めた君はえらい」と褒めた。彼の爽快な笑顔がズーム画面に映った。

脱出者たちの身体と再生

ジャーナリストを志して大学に入り、ジャーナリズムを勉強して卒業し、メディア企業に就職していく。かつては一見良さそうな流れだったが、そうではないことがだんだん明らかになっていく。送り出した先の「マスコミ」界には志と知識を持って入ってきた若者を一人前のジャーナリストに育成する方法論もなく、教育できる能力を持った人材も乏しく、何よりもジャーナリズムのスピリットが枯れていた。卒業生から伝わってくる「マスコミ」企業の内情は殺伐たるものだった。その中で心身に変調を来す者も少なくなかった。私が「これは!」と思った卒業生がまるで狙い撃ちにされたかのように傷ついていった。休職したり退職したりした教え子の数を数えるのはつらい。彼ら彼女らの無念を思うと、私は悔しい。

もちろん中には企業環境に十分な適応能力を示していった卒業生もいる。学生時代の覇気を失いつつも組織の空気に順応していった卒業生もいる。様々だが、「マスコミ」企業の中が酸欠状態であることだけは確かだ。酸素が薄くなれば坑道のカナリアは死ぬ。メディア組織にとっての酸素とは自由のことだ。自由闊達に仕事ができることだ。自由の希薄さには例の上部構造、つまりムラ・イエ・軍の文化的3連項が関与している。その上部構造が下部構造を規定し支配し、生産現場が自由に創造性を高めることを阻害しているのだ。「ウチの会社」に染まるか、排除されるか。それならばやられる前に脱出したほうが良い。健康なうちに辞めたほうが良い。もう十分だ、頑張らなくていい、逃げろ。そう考えていたから、私は坂巻を讃えたのだった。

「辞める」ということへの社会的な眼差しは色々と変化してきた。年功序列、終身雇用、企業内労働組合の3点セットの「日本的経営法」(これは言い換えれば「会社完結型の経営」「日本的『会社』システム」)の時代には途中で「辞める」ことは「負けた者」と見なされた。同じ会社で定年まで勤め上げることが価値であり、永年勤続は表彰された。後払い賃金でしかない退職金も勤続年数に応じて傾斜配分された。メディア企業は高度経済成長期に花形産業となり、日本的経営の典型となり、成功体験のせいなのか、そこから抜け出すことができなくなり、またそうしようともしなかった。そこでは我慢することが美徳であり、「辞める」ことには冷たい視線が投げかけられた。

やがて低成長時代に入り、ある日突然「フリーター」がカッコいい働き方として当のメディアで喧伝されるようになった。不審に思った。正社員とは別の働き方があるという幻想を広め、安い賃金の「非正規雇用」という奇妙な名前の形態の労働力を国内に創出する呼水として演出されたものだった。それはある言語政治の一幕だったと言えるだろう。総人件費抑制政策の下、コストがかかる正社員はカッコ悪いものへと、「フリーター」はカッコいいものへとイメージ操作された中で「辞める」のは迂闊(うかつ)なことだったかもしれない。

変化する情況の中でものの見方を変えれば、違う眼差しの存在に気がつく。「辞める」当事者の眼差しである。「辞める」ということは、その場所で息がつけなくなった自分の身体を救い出すためにその場所から脱出することだ。身体を救出し解放するために逃げ出すことは恥ではない。「辞める」という経験をする時、そこから多くのことを学び、やがて新しい地平が見えてくる。そして、境界を越えて向こう側へと渡り、そこに自分の身体を再定位する。身体を立て直したら、その再生された身体から新しいコトバが紡ぎ出されてくる。その点で「辞めた者」は固有の資産を持っている。今や「辞める」ことは美徳ではないか。

自分ではない誰かが作った息苦しい情況から脱出することで、新しい場所に新しい情況を自分で作り出すことを始めようとする人々が増えてきているような気がする。自己の命と身体を救出するという意味で、それは「亡命」である。私が27歳の時にしたように─。この国を出て異郷へと─。それがどこへであれ、われら、小さき「亡命者」たちは、異邦人としての身体を生きる。そして、コトバを所有した観察者として生まれ変わる。

坂巻陽平「検証・ビキニ訴訟 被ばく64年後の判決」『高知新聞』(2018年7月22日の記事)

主体か、身体か

第1章末で下部構造(土台)と上部構造(建屋)という概念装置で捉えることの限界について言及し、第2章も含めて日本における変化の波頭を具体的に見てきた。そこでの私の着眼点とは何だったか。何に変革の希望を託そうとしたか。どこから「希望の原理」を引き出そうとしたか。それは身体である。物質でもなく、観念でもなく、身体である。

身体は下部構造(土台)にも上部構造(建屋)にも属さず、それらには解消されない第三のものだ。身体は、物質と観念のように二分法や二項対立や二元論を構成する相手を持ってはいない。それは固定された二元論の世界から抜け出して、第三の土俵を単独で創り出す。第三を立てることによって、二分法は分解され解体される。その方向転換を支える概念であり、実存でもあるものが身体である。

こうして見てくると、次のことが言えるのではないかと思う。ジャーナリズムのタイプとして「クォリティー・プレス」(高級紙)またはメインストリーム・メディアという呼称があり、厳密性には欠けるものの通用性があって便利なのでここで使用する。それらのタイプは名目上であれ、「権力の監視」(Watchdog)と「客観性の原則」(Objectivity)という標語を掲げてきた。その背後にあるのは個人主体の構築および主体/客体の分離という西欧リベラリズムの理念である。その理念モデルからわれわれにとっても学べることは確かにあった。しかし、そのジャーナリズムは現実には標語通りには機能してこなかった。理念と現実とは乖離していた。見方によっては、理念は神話でしかなく、現実を隠すための化粧に使われたと言ってもいい。ポリティカル・エコノミーはそのことを暴露した。資本主義の下部構造(物質ないしは経済)がリベラリズムの上部構造(観念ないしは政治)を規定しているのだ、と。その上部構造は「見せかけ」に過ぎないのだ、と。

欧米においてクォリティー・プレスとマス・プレスの二分法はすでに崩れている。それに追い打ちをかけるように「トランプ現象」がメインストリーム・メディアを「フェイク・ニュース」と嘲笑し、挑発し、無力化していった。「客観性の原則」の信憑性ないし威力は危機にさらされている。「人気」に依拠した政治は、階級、ジェンダー、人種、学歴などの概念の下での差異を無力化し、差異に基づく利害の不一致を見えなくさせ、「人気」で人々を擬似的に統合している。何しろ米国の有権者のほぼ半分はドナルド・トランプを米国大統領に押し上げたし、今またその再任を支持している。その現実の中で国家対市民社会の分離という構造を基盤にしてきた「権力の監視」というコンセプトはどこに投錨することができるのか。

「ネットに依拠して非営利で探査報道に専念するジャーナリズム」は、かつて西欧で形成され、しかしマスメディアの最盛期の中で建前上の理念と商業主義の間で引き裂かれて、形骸化してきたメインストリーム・メディアのジャーナリズムに対するオルターナティヴである。それは第二のジャーナリズムだと言える。「利潤(プロフィット)最大化」を根本原理とする資本主義体制のもとでは、ノンプロフィットかプロプロフィットかの違いの大きさはいくら強調しても強調しすぎることはない。米国ではジャーナリズムの危機意識が高まるたびにイノベーションとしてそれまでとは別のジャーナリズムが何度も唱えられてきたが、「ノンプロフィット探査ジャーナリズム」もそのうちの一つだ。ただしこれは米国発ではなく、グローバル発である。

他方、戦後日本のジャーナリズムをドミナントに支配してきた「マスコミ」の生産様式は、「客観性の原則」と言葉上は紛らわしいのだが、しかし全く関係のない「客観報道主義」を採ってきた。記者クラブでの発表に依拠した報道がその典型であり、コメントの両論併記(自分自身の立場を明らかにしない「中立主義」)がその仕様である。その背後にあるのはジャーナリズム主体の消去である。主体を不問に付すことである。そこではポリティカル・エコノミーの想定は通じず、逆転して、上部構造が下部構造を規定している。ムラ・イエ・軍の文化的三連項の伝統的支配が行われている。

欧米メインストリーム・メディアと日本「マスコミ」という二つの様式は大きく違っているけれども、共通性を一つ認めることができる。それは、両者が身体を透明化して、身体の存在をおろそかにして誤魔化していることである。日本では主体が構築されていないとしても、今やそれが問題なのではなく、むしろ問題なのは身体が尊重されていないことである。西欧モデルを意識して主体構築を目指してみたところで噛み合わず、それがものにもならなかった日本のジャーナリズムにとって、今後の展望は、身体に着目することにあるだろう。主体性によってではなく身体性によって切り拓いていくのである。上部構造からも下部構造からも自立し、かつ自律した身体に依拠したジャーナリズムを構想し、構築することだ。身体を中心化することは、西欧リベラリズムが依拠した主体/客体の二元論およびジャーナリズムにおける「権力の監視」の名目化に対して別のアプローチを提起することであり、その隘路を乗り越えていく可能性を示すことになるであろう。

他者の苦しみ、自己の痛み

身体性に依拠するとはどういうことだろうか。そのことは、どのような意味と関係と構造の連関を見ることになるのだろうか。身体が持つ意味とは傷つくことであり、痛みを感じるということだ。自らの痛みを知る者にしてはじめて他者の苦しみと痛みを知ることができる。他者の痛みを分からない者は自分の痛みを知ることはできない。そういう認識回路が存在する。ジャーナリストは鉄の心臓を持つ必要はない。フラジャイルでいい。むしろフラジャイルだからこそ、よりよく観察できる。堅固でないからこそ、他者の話に耳を傾けることができるのであり、他者が重い口を開いて話してくれるのである。コワレモノだからこそ、身体からコトバを編み出していくことができるのだ。

臨界点を迎えて辞める過程で人は様々の経験を持つだろう。辞めた人はそれぞれに傷ついたに違いない。あるいは痛みを感受したことだろう。その痛みの記憶が他者とのつながりを創り出す。自己の痛みによってはじめて他者の苦しみや痛みを分かる。痛みが他者への配慮と想像力の源なのだ。

渡辺周が「私にお任せください」と言った時、その語感は自信を語っているのでもなく、私の嘆きを慰めようとしているのでもなかった。それまでの彼のすべての経験を踏まえた悔しさと痛みの裏返しの表現として、そう言ったのだ。私はそう受け止めた。だからよく覚えている。その同じ場所で3年後の2017年に彼と私はFCCJ(日本外国特派員協会)の「報道の自由推進賞」を受賞した。彼は『ワセダクロニクル』編集長として。その後の彼の軌跡は首尾一貫している。柔軟で、かつブレない。渡辺は転換の年の2014年のあの時、自己の痛みで「腹をくくった」のだ。

依光隆明が住民から「あんたがいなくなると、怖い」と別れの言葉を言われた時、その言葉は依光の胸に鋭利に突き刺さったに違いない。ジャーナリストとしての悔しさに身が裂ける思いだっただろう。新しい痛みを彼の身体はまた抱えてしまった。それが、依光が帰郷して『News Kochi』を立ち上げる原動力になったのではないだろうか。記者であることを止めることはできないと彼の身体が決めたのである。依光が『世界』への寄稿をその住民の言葉で始めた秘密がそこにある、と私は思う。彼は自分の身体の痛みから原稿を書き始めたのだ。

寺田和弘は私に映画を撮りたいと話した時に、遺族が撮り溜めた映像があると言った。彼が遺族を訪ねてその映像を見せられた時、衝撃を受けたに違いない。そして、人間としての痛みを覚えたであろう。その身体への痛みが遺族の撮影した映像を活かした映画を製作しようという動機になったと、私は推測している。それはテレビではできないことだった。だから、彼は映画へと越境したのだ。

思うに、熊谷伸一郎は雑誌の「刊行維持」を賭けて共に努力してきた小さな編集部の部員たちの想いに経営者が傾ける耳を持たなかったことに直面し、そのことに一番大きな痛みを覚えたのではないだろうか。もちろん自分の想いも顧みて欲しかっただろうが、同志の想いに自分が応えられなかったことが彼を突き動かしたであろう。それは私の推測でしかないかもしれないが、彼がやがて「結社」へと向かっていったことへの合理的な説明であると思う。

身体は選び取ることができる。空間の中のどの場所に立つか、どこに自分の位置取りをするか、どこを自分の居場所とするか、これを選び取ることができる。そこに長くとどまることもできれば、そこから逃走することもできる。

他者は自己の仕事のための「対象」ではない。自己と他者の関係性を主体と客体の関係性と取り違えると間違える。自己の痛みは他者の痛みであり、他者の痛みは自己の痛みである。分離できないのだ。不可分なのだ。主体と客体の関係ではそのようにはならない。主体は客体の苦しみや痛みを感じることはできない。なぜなら客体(object)は主体によって「対象」(object)として設定され、「モノ」視されるからである。

身体に依拠したジャーナリズムでは、「権力の監視」という抽象的な社会的機能よりも、それに先立って「犠牲者の救済」という目的が立つ。そこに傷ついた犠牲者の身体があるからだ。「犠牲者の救済」は社会的機能の遂行ではなく、感情に発した身体の作動だ。順番は、犠牲者を救出するために権力を撃つのであって、その逆ではない。

公共圏の退場、身体圏の登場

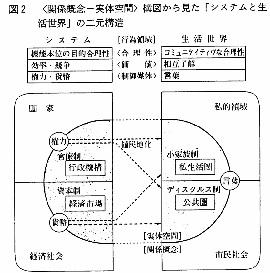

1980年代の初頭、ドイツの社会哲学者ユルゲン・ハーバーマスは『コミュニケイション的行為の理論』において「システムによる生活世界の植民地化」という命題を立て、それで社会的病理現象の発生の原因を説明しようとした(註13)。国家行政システムと経済市場システムが癒着したものが「システム」であり、私的圏と公共圏とから構成されるのが「生活世界」である。これは下部構造と上部構造よりは複雑な設計図だ。下部構図と上部構造に「生活世界」を対峙させた構図を描いた功績は大きい。しかし、「システムと生活世界」という形での2元論への回帰は西欧の伝統の強さを感じさせる。

そこで言っている「植民地化」というのは、国家行政の持つメディウムである権力、経済市場の持つメディウムである貨幣がそれぞれに生活世界の中に入り込んできて、そこに固有の価値である相互了解を破壊し、システムの価値である効率や競争に置き替えていくことを指している。その結果として言葉をメディウムとする「生活世界」の一方である公共圏は機能不全に陥り、他方である私的圏に病理現象が起こると説明するわけである。そして、彼は公共圏の回復のための制度論的な処方箋を提示した。

しかし、それから半世紀近くが過ぎた今日、現実の事態はさらに進んでしまい、この命題の有効性は薄れ、それが置かれていた基盤構図はほとんど崩れてしまったと言わざるを得ない。公共圏は歪み、衰弱し、機能しなくなってきた。議論する社会空間として期待された公共圏ではあったが、今や見る影も無く、知名度・有名性・注目度の製造再生マシーンに、商品とプロパガンダの出品展示会場に、ナンデモ見せ物小屋に、記号的価値の取引所になった。

それだけではなく、国家行政と経済市場の浸透に対する防波堤の役割を期待されていた公共圏がそのように機能しなくなったせいで、私的圏が国家行政と経済市場のターゲットとなり、直接もろに介入を受けるようになった。

さらに理不尽なことには、公共圏自身による私的圏の植民地化と言える事態が進行している。私的圏は公共圏によって覗き込まれ、「さらしもの」にされている。私的圏はまるで貝殻をこじ開けられた貝の肉のように無防備になった。公共圏は自らの公開原理で私的圏を従属させ、非公開原理の私的圏を破壊してきたと言える。こうして今、私的圏は痛みに軋んでいる。

こうした結果、私的圏は後退と縮小を余儀なくされ、親密圏へと濃縮されたと言える。そして、その親密圏は今や公共圏にみずからを積極的にか、不用意にか、露出している。親密圏の自殺行為である。露出狂やメディアやSNSが親密圏を自殺へと追い込んでいく。自殺させないために親密圏のディフェンス教育が必要とされる事態だ。かつて「私的なるもの」から「公的なるもの」が生まれるという理念のもとに関係が想定されてきた〈公/私〉関係はもはや成り立たない。

公共圏は規範と実態の両義性を持っていたが、両者の乖離はあまりにも大きく進んでしまったので、両者をかろうじて結ぶ糸は切れてしまい、規範は砂上の楼閣に過ぎないものとなった。公共圏は今や規範の宿り場たり得ず、実態空間だけとなった。こうして公共圏は私的圏との同盟関係を解除され、私的圏から分離され、「システム」へと吸収され、「システム」の一部となったと見なさざるを得ない。ハーバーマスはエトムント・フッサールから「生活世界」の概念を借りてきて、その概念の下で私的圏と公共圏とを結合した。しかし、「生活世界」の概念の下で両者を包含しようとした試みは、公共圏の離脱により崩れてしまったと言わざるを得ない。

(註13)ユルゲン・ハーバーマス『コミュニケイション的行為の理論(下)』(馬場孚瑳江ほか訳)未來社、1987年、358頁以下。Juergen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Band 2, Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1985, S. 522 ff.

出典:花田達朗『公共圏という名の社会空間─公共圏・メディア・市民社会』 木鐸社、1996年、171頁。

これまでパブリックとプライベートの対の関係を踏まえて公共圏と私的圏と呼ばれてきた行為領域ではあった。しかし、公共圏はもはやその名に値しないのではないか。この国の歴史の中で中世の「公界(くがい)」が近世には「苦界(くがい)」へと転化し、そして近代には「『いき』の構造」として表象された流れが思い起こされる。そのように社会空間の意味合いは変転していくのである。やがて新しい名前が与えられるであろうが、取りあえず「公開空間」としておこうか。パブリックとオープンでは意味が全く違う。いや、「記号市場」の方がいいかもしれない。その空間のメディウムは記号である。

他方、親密圏は公共圏とのペア関係から独立して、存在の比重を大きくしてきた。そこに焦点を合わせる必要が生まれてきた。もはや影の存在ではなく、中心に据えるべき存在である。そこで、その親密圏を吸収しつつ、「身体」を中心化して「身体圏」の概念を創設してはどうかと考える。

この国で公共圏概念を日本語の意識の中に根づかせ育てようと私は30数年試みてきたが(註14)、それはほとんど受け入れられないまま不発に終わった。どうもそれに適した土壌がないようだ。私の試みは変貌する情況にも追い越されてしまった。そこで、私は体勢を立て直して、再出発する。

概念装置の有効性には寿命がある。概念装置は説明能力があると承認されれば、その間だけ時限的に生き残ることができる。説明能力が高く、有効期間が長い概念装置ほど優秀であるが、永遠ではない。現実世界の変容の中で淘汰される。その都度、再構築していかなければならない。

(註14)花田達朗ジャーナリズムコレクション第3巻『公共圏』彩流社、2020年、を参照されたい。

彩流社 『公共圏』

身体圏とコトバ

公共圏の価値は言説の公開性と異なった他者との共同性であったが、身体圏は言説の公開性を捨て、異なった他者との共同性を引き継ぎつつインティマシーを加えて新しく構成することによって、自己と他者の合一および無権力をその固有の価値とする。身体圏では自己と自己、そして自己と他者の関係性こそが問題なのである。

身体はみずからの豊饒と至福のために自由と解放を希求する存在である。身体圏の設定とは行為領域論から存在領域論への転換を意味する。身体は行為するのではなく、存在するのである。身体圏におけるメディウムはコトバだ。このコトバとは身体が自己および他者とのコミュニケーションのために発し交換するすべてのものを指している。それは発話と記述だけではなく、存在が語るものすべてである。こうして身体とコトバの関係が定立される。

身体圏はたとえそれとして自足したいとしても、それは許されない。身体とコトバのこの関係は、権力と暴力のあの関係に正面から向き合わざるを得ないからである。そのように対峙することによってはじめて身体圏はそれとして自立することができる。自足ではなく自立こそが身体圏のとるべき戦略でなければならない。

身体圏は国家行政、経済市場、記号市場の三つの領域に取り囲まれて、各メディウムを介した交換関係に立っている。身体は政治と経済と記号から攻撃されている。その暴力の破壊力に耐えつつ、それらと向き合って鋭く対峙している。身体圏は内部のエネルギーを高めつつ、個々の身体はあい対峙する三つの領域にコトバで打って出るのである。そういう情況で、国家行政の不正と不正義を批判し、経済市場の商品化の論理と圧力に抵抗し、記号市場の再公共圏化を企てることができるかどうか、である。

自由な身体、解放された身体からコトバが生まれる。コトバの復興は、したがって自由な身体によって達成される。しかし、完全に自由な身体は現実には存在しないので、コトバの復興というプロセスは、未だ自由ではないけれども、自由を得ようと闘う身体、自己の身体を解放しようとする身体によって営まれることになる。そのようなものとして自己の身体を観る自己は、他者の身体においても同じことが起こっていることを想起する叡智をもつだろう。同時に、礼節をもって他者の身体を遇するだろう。

身体圏をディフェンスするジャーナリスト

ジャーナリズムの居場所はかつて公共圏であったが、今やこの新しい身体圏にある。そして、そこに、西欧近代の歴史的経験に発する普遍的リベラリズムを纏ったジャーナリズムではなく、また日本型ムラ社会意識に根ざす「マスコミ」でもなく、「第三のジャーナリズム」が成立する。日本以外の地でも受け入れられれば、その場所で第三のジャーナリズムとなるだろう。

第三のジャーナリズムは身体圏に身を置いて、三つの領域からの権力作用や諸形態の暴力を原因として発生する社会的病理の「臨床のジャーナリズム」となるだろう。それを可能にするのは権力の犠牲者の傷つく身体を観察し、その苦しみと痛みを知ることのできる身体だ。そのジャーナリストの身体が原因権力を撃つことによって犠牲者の傷は癒やされるかもしれない。それをできるのは自らの身体性を明瞭に意識し、身体性の豊かな内実(それは豊かな親密圏でもある)を保つべく意を用いる者たちだ(註15)。

同時に、「臨床のジャーナリズム」の実践者には一つの資質が求められる。それは他者の苦しみと痛みを感知する能力、つまりその感受性と想像力である。残念ながら、それは誰にでも備わっている資質ではない。おそらく外からの教育で獲得できるものでもないだろう。みずからの身体に問いかけることによってしか得られないものだ。自己の身体を通じた省察と修行によってのみ得られる(註16)。

そのジャーナリストが規範として体現すべき価値は身体圏の価値である、自己と他者の合一および無権力である。その価値に基づいて身体圏の自立性をコトバによって維持するとともに外部の干渉と侵犯から防衛する。必要とあれば決然として反撃する。それが身体圏の奴隷化に抵抗し、身体圏を救い出すやり方だ。こうした意味と関係と構造の中で、呼吸する身体の復活から生きたコトバの復興へとたどる道が開かれるのではないかと私は思う。

ジャーナリストの身体が身体性のジャーナリズムを創り出す(註17)。身体性を持つジャーナリストが身体圏に住まうジャーナリズムを創り出す。快復された身体からコトバの復興は始まる。

出典:

本稿は、月刊総合雑誌『地平』第1号、2024年7月号、74-84頁。同じく第2号、2024年8月号、166-175頁。同じく第3号、2024年9月号、122-131頁、地平社、に掲載された。ここに再録するにあたって若干の加筆・修正を行った。

(註15)実は、註に落とすほど軽い問題ではないのだが、この「臨床のジャーナリズム」には、ある危険性が伴うことが予測される。それを前もって指摘しておかなければならない。良い可能性があるところには必ず悪い可能性もある。表裏がある。その一つは自らがトラウマを抱えてしまい、トラウマの犠牲者になってしまうという可能性である。それは身体がフラジャイルであることの証でもあり、良い可能性に対する代償でもある。悪い可能性を出現させずに、身体性を重視したジャーナリズムを実践していくにはどうしたらいいのか。トレーニングコースの提供という対応で対抗できるものなのか。ジャーナリストのトラウマの問題はGIJNのセミナーでも扱われてきた。それは例えば戦場取材や災害報道での死体との遭遇で起こる事態であった。「臨床のジャーナリズム」ではもっと広範な取材体験で経験されることになるだろう。解決策を今ここで述べることは私にはできないが、その危険性があることの、また「臨床のジャーナリズム」に両義性のあることの自覚の必要性だけは指摘することができる。

(註16)補足すれば、社会的矛盾の現場に物見遊山で、あるいは自分のジョブのためにズケズケと入っていくような人間にジャーナリストの資格はない。しかし、往々にしてそのような人間は自分で気がつくことはできない。自己観察の方法を知れば、無作法は避けられるかもしれない。

(註17)身体とジャーナリズムについては20年前に一度書いたことがある。花田達朗「身体としてのジャーナリズム、その活力のために」『世界』、第717号、2003年8月号、119-126頁。本稿は私からすれば、ジャーナリズム身体論へのバージョンアップしたリバイバルである。二つの論考の間には連続性と大きな断絶がある。それが20年の歳月を反映している。