(12) 17日 夜 食堂で 中谷ミチコ(なかたに)さんと語る

不思議なご縁のおかげで三重県白山町をたづね、大室佑介さんと中谷ミチコさんご夫妻の自宅に泊めてもらって、二泊目の夜。大室さんの疲れは極限に達したようで発熱した。初めのワイワイから1時間ほど離脱した。このページは夕食後、中谷さんんと、後に大室さん復帰しての肉声をまとめたもの。大室さんの家屋敷については記録し残すが、18日の出来事も興味深いので先にそれを記録し、その振り返りまとめ記すことにする。

佐藤:どうも、お世話になります。

中谷:ちょっとまだ休みたいみたいです。

佐藤:そうでしょう。オープン初日、仕事たくさんで、へとへとでしょう。昨夜は滋賀県大の部屋に初めて泊まったんで疲れ溜まりやすかったでしょうから。

中谷:そうなんです。

佐藤:寝床変わって、講義やって、俺に日夏村で会って車でもワイワイ、ここに着いてからも遅くまでしゃべりました。今日は朝から美術館の受付と作品の案内もしてましたから・・・疲れる。

中谷:県大では週に三回講義があって、初めてなんで準備もあり、一から全部整えるので・・・そのあと三時間ぶっ続けで講義。

佐藤:3時間話すのも疲れるでしょうし、最初の講義は準備も大変でしょう。今日は雨だったけど美術館に予想してたより来館者が多かったのではないですか。館長さん鑑賞者対応もしてたし。

中谷:もっと賑やかなときもあります、今日は子供がいなかったんで、わりとしっとりしてました。

佐藤:屋敷巡ってみました。裏に枇杷大木ありますね。タワワに実つけてる!

中谷:たくさんなるんです、でも家の枇杷じゃないんです、残念ながら。

佐藤:敷地に生えてる感じだけどね。

中谷:この辺りは凄い所有権が複雑で。私たちも最初は家の枇杷だと思ってたんです。凄い食べてたら、「それあんたんちの枇杷じゃないぜ」、と言われて。枇杷泥棒してました。

佐藤:あらあら。

中谷:住んでない人のもので、枇杷だけ採りにくるんです。

佐藤:そうなんだ。

中谷:一杯なるんで凄い美味しい枇杷です。指くわえてます。

佐藤:そうですか・・・今朝見たら一杯、青い実つけていた、今年はたくさん採れそうですよ。

アーティスト・レジデンス奥

手前右枇杷の実たわわ

敷地の所有区分が複雑だという、庭園美術館の一部も他者が所有しているが使用許可がおりているそうだ。お爺さんがすこしずつ買い増し敷地を拡張していたのかもしれない。

中谷:今日どうでしたか?

佐藤は大室美術館の様子を質問されたのだと思ったが、作品と周囲の環境が起こすオモシロさを語りだす。

佐藤:今日は雨降りのなかと、雨上がりと、晴れてきたときと、夕方と光が全て違っていて作品の見えかたが変化してましたよ。周囲の環境によって一個一個違うし、時々刻々変化が大きかったので違って見えたので、じっくり味わえました。で、忘れてしまい、分館の方に一度しか行きませんでした。変わりようがないかな、と思って・・・

中谷:分館は晴れているとだいぶ違ってみえますよ。

佐藤:しまった、見逃しました。情報量多いので、私はおおわらわです。

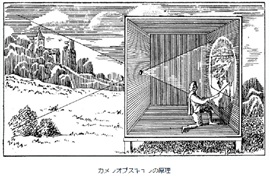

中谷:偶然なんですけど、ピンホールカメラみたいに、そとの景色が投影されたり。トタンの穴から入ってくんるです。

佐藤:そうなんだ!それは面白いね。分館そのものがピンホールカメラになるんだ。

中谷:偶然で、映ります。

そうだとは知らず、うっすら大室美術館が反転して写るのを見逃していたようだ・・・・

絵:カメラオブスキラの原理webより

佐藤:来館者と数人ワイワイして、話を聞きとりしてました。それぞれ館との距離と感想など違うので、ききとりもよかったです。

中谷:お酒どうですか。

佐藤:今日はいいです、どうぞ呑んでください。あ、呑んでましたね。ノン・アルコール・ビール買ってきたかも。

中谷:呑みますか。

佐藤:いやいや、通風になると痛いので、ビールは特にダメなんです。昨日は特別焼酎いただきました。大室美術館の初体験だから呑みました、普段は呑んでないです。

(大室美術館 今回の展示)

中谷:今日はどうでしたか。

再び同じ質問をされたの、で私立と公立の違いから語りだす

佐藤:私立大室美術館と福島県立美術館の違いが明確になりました。自然の中に美術品を展示すること。、展示作品は女性の視線ならではの優しさや生命に対する愛おしさのようなものが滲みでているので、じっと観ている、と制作者はよほど山羊とか鹿とか露とか水たまりのような自然現象が好きなんだろうな、と思いました。

中谷:そうですね。

佐藤:沓沢佐知子さんは常に山羊と鹿を制作しているわけではないんでしょう。

中谷:いろんなことをしてまして、お皿もたくさん作るんです。

佐藤:そんなにいろいろ制作できるもんなんですかね。

中谷:今回見せている作品のほうが希なんです。

佐藤:そうなんだ。具象と抽象化はないまぜになってましたね。

中谷:もともと彫刻を、身の回りの草とかを練りこんで、繊維をだして、その繊維を膠で固めて、いろいろな表層の作品、マスクとか面とか作ってました。

佐藤:沓沢さんはこの辺のかたじゃなくって、移住してきたんですか。

中谷:もともとは三重で生まれ。大学は東京に出て、栃木県の那須で二人でお店やっていたんです、3・11の大震災でこちらに。

佐藤:栃木県内にも放射能ふったからね。

中谷:お店構えて制作してたんだけど、こっちに引っ越して、やり直して、自分たちでリノベーションして料亭を開いて。

佐藤:料亭をここでも開店というのはすごいね。

中谷:旦那さんが調理人(板前)。旦那さんすごい面白くって。旅館・大黒屋というのがあって、そこで修行していたそうです。もともとは音大で声楽を、その前はヘビメタをやっていたという。そこから料理人に転身して。

佐藤:なんでも出来ちゃう旦那さんだね。

中谷:すごい器用な人で、家も建てて。自邸の設計は大室がやったんです。

佐藤:大室さんの発注者でもあるんだ! 沓沢さん夫妻はいろいろ出来過ぎるカップルだね。日替わりで職業をかえてそうだ。

中谷:興味ができると何でもやってしまう、凄い料亭です。

佐藤:割烹ですか、日本料理ですか。

中谷:日本創作料理。

佐藤:創作料理??分からない、懐石料理とかではないんだね。

中谷:カウンター席で1日6人を2回転。

佐藤:日に12人しか料理を提供しない、料金はいいね、その経営だと。

中谷:でも、最近値上がりして8000円ぐらいです。劇場みたいな・・演劇を観にいくような感じです。

佐藤:なるほど、これから料理を作り始めますで、演劇が始まるんだ。味はどうですか。

中谷:味もすごく美味しいです。

佐藤:味が悪かったら困る(笑)。

中谷:演劇というかパフォーマンス、料理はコースで決まっている。

佐藤:美術館にいろんな人がやってきてまして、来館者と美術館との関係が一部分かって面白いですね。

中谷:今回は沓沢さん夫妻のファンが多い。

佐藤:そういう夫妻もいました。沓沢さんの料理を食べて、その縁で今回の展覧会観に来た、と語ってました。ようやく沓沢さんは作家だったんだと分かったそうです。何が本業だかわからない感じで生きているのは、いいね。

中谷:予約とるのが難しくって。2ヶ月後の予約を毎月1日に電話で受けているんです。全然つながらないんです(笑)。以前はそんな混雑することはなかったんだけど。

佐藤:お金もっている人の口コミで広まってしまったんだろうね。web地図にも出てるでしょうし。

中谷:わざわざ東京から来る客もいて。

佐藤:そうなんだ、金と時間がある人に縁はないけど、そういう人はいるんだね。ドライブしながら美味しい物たべに東京からやって来るんだ。

中谷:それを目当てにどこまでも・・。

佐藤:暇な金持ちが多くなり、地方で創作料理店開いても営業できる、IT社会ならですね。さらに、ここは室生寺や奈良にも近いし、伊勢志摩も観光できるし、温泉目当てとかもですかね。

(周囲に温泉あり)

中谷:すごいいい温泉があって、ぽつぽつあります。川を越えて向こうには温泉付きのお家がたくさん建って団地になっています。昔、大阪とか京都のベットタウンにしようというので温泉付きの家がけっこうあるんです。だけど空っぽになっている家もあります。

佐藤:通勤時間、ここからだと掛かり過ぎるのかな。

中谷:1時間半かかっちゃう。で、別荘として使っている人もいるんです。

佐藤:家に温泉付き、いいよね、うらやましいね。

中谷:水道水の温泉なんです。手を洗うとずっとぬるぬるしてます。

佐藤:あ、鉱泉ですか。ぬるつるはアルカリ性の温泉質だね。美人の湯という言い方で売っている温泉場は多い。福島県内にも何ヶ所かアルカリ性温泉あります。酸性の温泉の方が多いんだけど。

40〜50代のときは暇さえあれば温泉に行ってました。最近はいかない、もっぱら自宅のシャワー。若い時は旅館の改修設計や事業計画たのまれていたので、引っ張りまわされました。伊豆箱根はもちろん、大分、熊本、青森や山形いろいろ温泉には縁がありました。経営分析ふくめ温泉は詳しかったんです。

中谷さんは娘さんと語り始める

佐藤:若い建築家を聞き取りしてて20年も続けると、その時の赤ん坊が大学生になってます。赤ん坊は肌はぷるぷるの学生、こっちは皺おおくなって老人になる。うらやましいとは言わないけど若い人はそれだけで存在が輝いて見えますね。大室さんは40代半ばだからまだ無理ききますよ。

中谷:働き盛りですね。

三重県の温泉

福島県どうよう、観光客目当ての温泉が多くなっている。地域の人たちが過ごした湯治場は姿をけしたのかもしれない。ちかごろは外国人客だ。

佐藤:大室さん仕事やり過ぎているから疲れをためないように、よく食べでよく寝ることかな。寝る時間が短い人みたいだね。

中谷:ショートスリーパーですね。

佐藤:常にそうなんですか。

中谷:寝ることに対して執着がなくって。その辺で2時間ぐらい寝て、起きて仕事して。細切れ睡眠、早死にしますね(ほほえむ)。

佐藤:そんなことあるのかな?体に良くないのかな・・・俺はたっぷりだらだら寝る人です。

中谷:たまに限界みたいで寝る。

佐藤:そうだ!失敗だったと思ったのは昨日、車で連れまわしたりして喋るんじゃなかったと反省しました。

中谷:そんなことないです。(笑)

佐藤:聞いているだけだって脳使ってるから、疲れるよきっと。講義や課題とも関係ある地域、日野町の話でもあったし。福島県内は、蒲生氏郷の統治した地域です。氏郷は日野町、彼は一時、我が家のあたりも支配していたので、大いに関係あるんです。あちこち観るので大忙しでした。酒造りも近江の人達が会津に持ち込んだ歴史があるので、滋賀県大あたりを外して語るのはまずいんです。行く先々に地元と縁が深い文物があるので、長いおしゃべりしちゃいます。

中谷:大室もそのつもりでいたと思うんです。

佐藤:話する、そのつもりは無かったんだけど。彦根に電車できて、大室さんの家まで自動車に乗せてもらえればいい、とだけ考えてたんです。

ヴォーリズ建築を観て荒神山にも登りたいな・・とは思ってたけど、実現するとは思ってなかったんです。講義の仕舞が14時半では回れないだろうな・・・、と思ってたんです。そうしたら一泊したあと、大室さん講義は昼前に終わってた。待っていた場所で句会にでも混じって時間潰すかと、思って。直ぐ地域の人に馴染んでしまうので、大室さんは呆れてました。

大室さんも大学の図書館からは観ていたが、荒神山に登ったことない、というので、ナイス・チャンス到来だったんです。山頂で昼飯食べたんです!東京の宿で弁当作って持参し、たべました。大室さんの分も作ってくれば好かったんですけど。山頂で飯、登ってよかった。神社にお参りして山頂から眺め、荒神山は愛されているか、と地元の人に聞くと毎日登っている人もいるよ、と言ってました。標高300mだから往復の時間すこしかかりそうだよ。周りなにも無いから見晴らしがいいんですよ。

大室さんは着任して1ヶ月、目の前の山に登らないよね。民俗学者の宮本常一の教えなんだけど、知らない土地に行ったら高いとこに登って眺めよというのがあって。もう一つは停車場に行って荷物の動きを観よ、と。今は荷物はアマゾンなど宅急便全盛なので駅に荷物が集まってこない。物流の賑わいで 地力が分かるということだそうです。

今はグーグルアースあるから、観ちゃうけど。高い所に登らんでもいいんじゃないと、思うんだけど、肉眼で観るといいですね。大室さんの家までストリートビュー見てきたんですけど、リアルな道の方が奥行とか、霞みぐわいとか、グーグルアース見ててわく感情と違いました。web情報は人間の受信力まで性能が高くないと思いました。

中谷:時間が流れてないですよね。

佐藤:そうですね。実際来て道を体験しないで、この地を理解した気になるのはダメだと思いました。

中谷:よかったです。

佐藤:美術館もそうです、来てよかった所だらけです。現場に立つとお客さんいますし、写っている人と立ち話できるようなストリュートビューや地図だといいかな、AI仕込んであって対話、応えにくい質問してAIに嫌われる俺になるかな。

中谷:AI相手にむちゃくちゃ喧嘩している人いました。(笑)なんだその口のききかた!とか。ちゃんと謝ってくれるからすっきりするみたいで、なんとも切ない。

佐藤:カスハラという人種ですね、AI相手になんでそこまで怒るかね。真面目に怒っている人がいるとは。公文書請求して出てくる情報のようなのはAIは知らない、ってことがわかりました。だから、AIは役所情報を全部把握してない、と思います。

中谷:これから学習させていかなきゃいけない。

佐藤:法律とか役所の書類を読み込ませて、法律関係は使いやすくなる、と思うけど。

若い時つとめていた会社の人達は、お金儲けする機械みたいになってましたよ。社訓にはいいこと書いてあるけど、実態は金儲けないやつは無能扱いされちゃうます。会社って仕組みは。下請けからお歳暮などもらうと、「お歳暮もってこれるほと儲けさせているのか!」と怒られる(笑)

中谷:そういうのから極力距離をとっていきてきたのに。

佐藤:人生の一時は、お金扱う仕事もやってました。でも、そういう仕事は辞めてしまいました。美術界で今、日本で売れっ子作家はだれなんですか?

中谷:それこそ草間弥生、村上隆、・・・・。

佐藤:草間弥生さんはアメリカが育てたという気がします、まま日本に居たら、精神疾患扱いされて作家に成長しなかったんじゃないかな。

中谷:たしかに。

佐藤:日本は変わった人間は潰す、横並び社会だからね。ミチコさんはよく生き抜いて今日まできましたね。

中谷:私は普通です。

佐藤:普通というのはいいね。会ってきた人、みなさん自分は普通だ、と言ってました。

中谷:ふふふふ。

佐藤:俺も普通のお爺さんだと思って生きてきたんだけど、金稼がない、人の家には泊まる、こんな迷惑な爺さん身の回りにはいないんですよ。(笑)次男にお母さん近頃、変だよな・・・と言ったら、我が家はお兄ちゃんも、お姉ちゃんも、みんな変だよ、としみじみ言われました。

中谷:どんな家族だったんですか。

佐藤:1984年に自邸を造ったので、他人を招いてワイワイ(建築あそび)はしてました。2007年まで続けました。俺の仕事が忙しいときは子供たちを連れ旅はほとんどできないので、夏休みなどは母親が日本中連れ歩いてました。旅が終わりアルバム作っているので、それを観て、こんな所にも行ってきたのか・・と後で知りました。

2度、一緒に尾瀬の山登ったぐらいです。尾瀬の四季が妻は大好きだったんです。俺は仕事で自動車しか乗ってないので、足と腰へたれてたんですね。尾瀬の燧岳(ひうちだけ)は東北で一番高い山なんですけど、登っちゃったら、俺が最初にヘタレてしまいました。家族からあざ笑われまして、恥かいてました。

子供たちが大学に入ってからは妻の精神の病が重くなって入院させることが何度もあり、家族会議をしょっちゅう開いて、皆で協力し病院に連れていって入院させたり、毎回問題を話し合って対策を立ててたので、大人になってからは頻繁に話合うことが多い家族です。妻は参加しませんけれど聞いていたかもしれない会議です(精科医はオープンダイアローグという)。今は、部屋に籠ってそれぞれ好きな事をやっている、夕飯は俺が作ってます。一緒には食べないですね、バラバラに好きな時間たべてます。

家族それぞれの話をしている佐藤

佐藤:大室美術館も、中谷ミチコさんも、web情報でふれ誤解してたより、来て観て体験すると、圧倒的にいいですね。玄関で一目ミチコさんはいい女性だな、たたずまいだと思いました。展示現場は時々刻々光や周囲の環境が変わるから、この地のダイナミックな営みが体感できるので来てよかったです。

中谷:自然な状態で。

佐藤:草木があり、雨音も響く美術館ですから、制作しセットした作家も感激しちゃうんじゃないかな。自然・天然により近いなかで自作を鑑賞する場と機会があるのは作家にとっては幸せですよ。自然の中に自作があると次への想像はふくらみますよ。

中谷:そうですよね。

佐藤:真っ黒な作品、作りたくなる気持ちも分かりますよ。

中谷:ははははは。

佐藤:真っ黒いけど見えてしまう作品、凄いですよ問題あるけど、そこまで到達したのは・・。今は明るい関係の人の群像、親子像かな、連続動画のような作品ですね。一方では自画像のようになってますよね。

中谷:そうですね ふふふふ。ずっと自画像、自刻像。どんだけ作ってんだろうと思うけど。

佐藤:理屈で制作する作家も居てもいいんですけど、自画像・自刻像に着地してしまう作家もいていい、それって近代的です。中身が抜けて空洞だから中谷さんの作品はポスト近代の作品ですね。さらに真っ黒い抜けた世界を表現しようともされているし。誰も観て帰らない玄妙の世界かも、遠大で深淵です。凸彫刻あちらが裏返って、多様な自分が揺らいで生きているみたいに見える、凄いですね。何で中谷さんが評価されたか、知らないですけど、准教授になったのが7年前でしたか。

中谷:そうです。

佐藤:早い就任ですよね。

中谷:あれは事故みたいなものですふふふふ。巻き込まれちゃったんです。

佐藤:巻き込み事故だとしても、巻き込まれる人はすくないでしょう。

中谷:彫刻は女性が少ないというのと、・・・。あとなんだろう。

佐藤:全作品みてないので、俺が言うのも変だけど、作品がよくなってますよね。

中谷:ははははは。本当ですか!

佐藤:凄くよくなってますよ。狭い自己から脱出しつつあって、対話が成り立ちだしている、と思いました。その辺に初期作品、転がってるじゃないですか、見ちゃうんですよ。透明樹脂詰めたりしてた自己、樹脂で固まった自己。模索状況にあった作品に見えます。それらを観ると、今のほうが断然いい、スカット、自己を捨てて到達した今が分かる。

原因は不明ですが、若い時には悩みが果てしなく多いと思い込んで、閉じてたんだろうな・・・と推測して観ました。廊下に置いてある作品を観ると大混迷期の作品ですよね。何を表現したらいいのか、もどかしさ、分からないというのが素直にでている。

中谷:そうですね。

佐藤:ある時、自己を脱出した、捨てた、とたんに自分の制作意図が明快になってきて、作品が自然現象を、主に光でしょうけど他者にゆだねてることが出来ている。他者と共鳴し合って作品になっていく。想像以上の効果を人間に与えるというのは、制作している人(本人)も驚いているんじゃないか・・と思います。今の方が断然いいな、この調子で行くとまったく違う世界を見せてくれる作家になるんだろうな・・・と、そういう感じはしました。

そんなことは考えずに制作し続けてもらえればいいんですけど、岡目八目ってやつです。

中谷:必死です!

佐藤:制作し始めると必死に作業してしまう。いつのまにか没入してしまっている。制作者らしいですね。

娘さん、運動会の練習するから・・・と言っている

。

佐藤:食器は洗っておきますから、そこに置いて、運動会の練習してください。ラップなどしなくていいですかね。

中谷:します。食べに起きてくると思うので。

佐藤:サランラップもってますよ、娘がもったいないから東京民泊で使っていたのを、持たせてくれたんです。使ってください。

とサランラップと多少の拭き物をさしだす。台所に立ち夕飯後の食器など洗い後片付けをし始める佐藤

452音

■音453 大室さん復活した17日夜

しばらくすると大室さんは復活したようで食堂にやってきて。

(瀬戸内芸術祭に参加)

佐藤:お疲れさまでした。明日もハードだし、よく寝たほうがいいんじゃないですか。

大室:季節の変わり目に年に一回、熱がぶあっとでて、汗かいて、すぐ治る。疲れです。

佐藤:おれは寝ないと活動できないタイプ。

大室:一瞬、熱でた。

娘:ソーラン節の練習した!

佐藤:先に夕飯いただきました。

お父さんの復活をみてやってきたお嬢さん。台所に立っている大室さん。疲れが溜まり、熱が出たので一時寝ていたが復活したのかもしれない。

大室:来週、運動会のソーラン節の練習しているんです。

佐藤:まだ10才でしょうけど、展覧会での対応みていると、来館者などの相手のしかたは上手ですね。子供が少ない地域だから子供同士で遊ぶ時間は少ないかもね。

大室:瀬戸内美術祭(高見島)でやるんです。娘も行ったりするんで、原さんの宿代とか出して面倒みてもらっています。

佐藤:二人で活動しするにはサポートする人、要るよね。瀬戸内芸術祭は3年に一度ですか。

大室:そうですね。 あまり手が付けられていない島で展示します。そこにミチコと僕がそれぞれ別名義で展示します。ベネッセ(福武書店)が最初の母体です。そこからアート・フロントギャラリーと言って、越後妻有やっている、北川フラムさんと一緒にやっていて。

佐藤:参加するのに諸経費代など、どうなってますか。

大室:出ますね。経費がでるのと、なるべく行かなくってもOK、なようになってます。(芸術祭は)越後妻有が最初で2000年、01年からです。下準備は北川フラムさんが90年代からやっていたらしいですよ。最初のうちは新潟県がお金だして予算がかなり潤沢にあったから建物たくさん建てて。2005年とか2008年とかは原広司さんの建築とか、手塚さんとかが建てて。その後、お金はかけないけど、一緒にやれる作家とかにシフトしていった。2,3日では観れないぐらい広い地域でやっています。

佐藤:原さんの息子がおじさんと一緒に運営し、FB投稿したりしてますね。

大室:原さんとか磯崎さんとか、佐藤さんもそうですけど、みんな路上とか、がらんどうとか、何もない場所をどうつくるかということを目指していたんだな・・・というのがよく分かりますよ。人とか物とかあまりなくっても格好いい場所。でも人・物を拒絶するわけでもない。

(大室佑介入門のこれからについて)

佐藤:今回は、2日間お世話になりました、面白かったです。あとは2年かけてゆっくり聞き取りしていきますので・・・聞き取りする時は、疲れないような日取りを決めてノンビリ対応していただければ、と思います。

大室:ズームとか大丈夫ですか。

佐藤:パスワード教えてもらえば大丈夫です。7月末ぐらいに今回のまとめをやりましょうか・・。同じ話を繰り返してもらって、いいですし、別の話でもいいです。ここまでの10年間、困難を乗り越えてきたから、今喋れる・・という時間が到来したのかもしれないので。

大室:僕ら、この美術館をやってだいぶさらけ出している。隠すことも特になくなっています。

佐藤:10年の結果はいい感じの大室美術館になっている。活動の領域もドンドン広がっているし。続けることが目的という感じではないけども、肩に力を入れずに、着実に美術館と制作、それに作家たちとの関係つくりと継続を同時にこなしているし。上達というのも変だけど自分たちの生活に着実に美術館は根をおろし、生活からにじみ出てた活動になっている。それがいいですね、背伸びしちゃうと続かないものね。

大室:盛り上がる状況をなるべく作らないように、コントロールしてて、盛り上がっちゃうとそれが基準になっちゃうから。新しい美術館とか、新しい場所とか作ったとしても、毎回100人来館とか。

佐藤:生活の場をまま見せているんだから、過剰な期待を秘めて来られても困るね。妻有や瀬戸内の芸術は誘客が第一目的でプラットフォーマーの戦略はっきりしているから。

大室:そうですね。

佐藤:福武などの教育産業はまだ儲かっているんでしょうかね。芸術祭の収支はどう成り立っているのか分かりませんが入場料はあるのかな。

大室:入場料もだいぶ徴取してますね。全部回ると何日券みたいなので、4,5千円とか。それでも維持費だけじゃないですかね。いろいろ補助金とか、国、県、市町村からでているのかな・・・。

佐藤:展が継続していると観光に役立つから、行政から補助金でそうだ。

大室:不の遺産みたいなのができなければいいな、と思ってます。全国的に、2発目3発目でビエンナーレを真似してやっている所はことごとく潰れています。

佐藤:藝術は封建政治のもとで結果出してきた長い歴史あるからね、民主主義下での行政による藝術活動は甘くない事業ですよ。資金面や芸術家と主催者の関係作り、入れ替えの告知、などそこが継続してきちんとできない、ルール作りも難しそうだよね。商人たちが起こした伝統的な祭りにもなりにくい。

大室:建築家を使ってなにかしようという意識もまだあるし、そのうえお金かけないで若手アーティストにチャンスを与える。

佐藤:思いあがった発想だね。乗る建築家もいるんだ。若手アーティストを育てる矜持をもってないの。表現に集中している若手アーティストは寄り付きにくい、藝術祭りなのかな。

(白山地域の課題)

大室:この辺(白山町)の課題は小学校が統合することになっていて、今、保育園が1ヶ所、小学校が5ヶ所、中学が傍に1校・・・といういびつな構造です。娘の学年総数4人みたいに、他の小学校も2,3人とかになっていて、6年後になるとどうにもならないから、1,2人だと通いたくないから別の所に(引っ越し)行ってしまったりするんです。統合するという話し合いの役員、代表に入っていて。建築的にいろんなことを言ってます。

ハザードマップありきで、1ヶ所にまとめて、学童の再整備を設計でやっちゃおうかなと。

佐藤:なるほど、地域の課題とも取り組んるんですね。日本の人口減少地の現実を目の前に対策を講じる。美術館運営と建築家としての活動と今後の町づくりに関わってるんだ。敗戦後膨れた地域をダウンサイジングし持続する運営はかなり難しいけど、具体的な課題と取り組んでコツコツすすめる。いろんな役員にもなっていて、勉強にもなっていいね。地域の老人の問題、課題にも関わってるでしょう・・・。

大室:そうです。その後の廃校利用も視野に入れて・・・。

佐藤:全体をあれこれ考えてプランつくるのは得意分野ですね。

大室:そうなんですよ。

佐藤:よその地域の建築もたくさん見てきたでしょうし、数々の議論体験もしているし、昨日は古建築・日夏村の旧役場利用も観てきましたし。

大室:あれなんかも、いいですよね。

佐藤:活用部と歴史保存部が分かれていた。退職金をだして立て直した人が居るのも興味深かったね。暮らしのなかに無理なく古建築活用、日夏村の自然な暮らしのように一体になっていた。大多数はああはならないでしょうね。

大室:建築的に価値があって、お金だしてもいいというならいいですけど。コンクリートの建物で地域の防災拠点も兼ねなければいけないので。商売はできないかもしれませんね。10年間でだいぶ地域になじんできたんで。

佐藤:その他に、区長さんなんでしょう。10年間で凄いことになりましたね。

大室:区長で、夏祭りもし、肩書多いですよ。文化振興会副会長とか。

佐藤:困りごとは大室さんにお任せしよう、という雰囲気ができちゃっているんだね。凄い!地域づくりの大室さんの若いサポーターも要るね

大室:区長もお爺さんたちが多い中で一人、最若手だし、意見もできるし面白くなってきました。

佐藤:そりゃ目立ちそうだ、そのうち市会議員になれ、と言われちゃうんじゃないの。

大室:議員だけは無理ですね。絶対に近づきたくない。

佐藤:大笑いしている、地域に人がいなくなれば、やるしかなくなるかもね。

大室:若い人はいるので・・・苦労しない方の政治家だったらいいけど。

佐藤:政治家に苦労は栄養源でしょう、ありえないね。いろんな人の話を聞いて矛盾だらけでも、澄まして演じきらないと政治家にはなれない。今は、IT革命でぐじゃぐしゃになってきちゃって帝国主義時代に戻った世だよ。

大室:やったとしても野党側にいるだろうから苦労する。

佐藤:仏教はさむけど、中世の重源を参照に俺は社会を眺め想像してきてるんだけど。

(サンチャイルド像)

大室:サンチャイルドの話だった、市の政治がきちんと機能していれば。

佐藤:公文書たくさんもっててだいぶ整理してます。政治家と市民が美術を理解していればあの問題は起きなかったでしょうね。作家もおおいに問題あるよ。

一方行政では文化財の寄付や設置について問題起きても、今も庁内で議論はせず、手続き方法も決めてない。議会もさっぱり興味ない。ですから行政は市民や有識者の語り合いの場も設定せず、議論も熟成せずあらゆる領域が未熟のまま、サンチャイルド像はお蔵入りしてます。残るは暇な老人(俺)がそれらを伝える活動する、その道は未開のまま残ってます。

大室:最初はいいんだけど、好い事しているんだけど段々と悪い方向に、旧態依然とした活動に収斂していく。

佐藤:主権者らは、何かをもらう、してもらう、その感覚が無くならない。行政は悪という態度は無くならない。マスコミの煽りそれだからね。自分たちが社会を作り続けるという発想になりにくいのが現状だと感じます。

アートの領域の方はまだ自由だし、活動は広げられますよね。全て政治的な活動になっちゃうけど、作品を制作し公の場に提示しても解釈が多様にできるのでサンチャイルド像のようになる。市長さんや地域の権力者などはアートを利用しちゃおうと考えたりするし。(政治家はやったふりする)だから作品を制作し発表すると政治とも関わってしまいますね。

大室:それを常に考えて運営しているので。

佐藤:私設とはいえ10年運営して社会性をもつ場になってるから、政治的であるしかない。その点を自覚するのは大切。開館すると常にパブリックアートになってしまう。

大室:虎ノ門の作品は、原爆の図をモチーフにしている、とか。銀座線の虎ノ門駅のホームに飾ってあるんです。(2018年8月1日設置)10×2mの作品です。

佐藤:でかいね!目立つね。

絵:webサイトより

大室:デカいですね。トラのマスクの女の子たちがずらっと並んでいて、電車に乗って見ると顔が動いているように見えるから、そこに降りたりして、写真を撮ったりしてます。

佐藤:時間をデフォルメしてて、迫るトラ人間がいるような幻想に引きこまれる作品。地下鉄の電車から見える。美術館に展示するより多数の人に見られるね。作家は社会性(政治)を持たせられることによって自分の表現している内容を再確認して、作品の質が深まっていく、というか・・・。自己表現と社会との関りかたとしていいよね。で、いい顔になってしまう。荒波に揉まれながら明解になってしまうんだ、たぶん。

大室:ふふふふ。虎ノ門とか政治的な中枢の場所に対してどう、表現するのか・・・というのを考えて。その結果あえて原爆の図ですね。丸木夫妻の原爆の図をモチーフにして。

佐藤:表現者内部の設定は大切だと想うけど、そのことは説明していないですよね。

大室:あえて書かないです。説明もとめられたらしてます。そういうメッセージを込めて。2重にいいですよね、ただ見て綺麗、ワー凄い、みたいな人もいれば、ちゃんと意味を読み取る、そういった意味が込められている。彫刻の二重性のようなものを意識して制作してると、将来につながる作品になる。

去年の作品、デカい船、人が一杯彫り込まれている作品もあるんです。それはウクライナの風景、常に逃げていく人たち、場所を追われて逃げていく人達を制作する、している。そのようなものを描いているので、表面見ると、すごい綺麗になりますけど、逃げる者たちの歴史をずっと考えながら制作してましたね。

佐藤:なるほど、お父さんのよい影響がでているんじゃないですか。

大室:だと思いますね。金沢大学が一番盛んだったときだから・・・。

佐藤:分かってても作家はそれを言わないですよね。

大室:作品案内ではそういうことは言わないです。メッセージをただ投げている。純粋に観て、あ、綺麗とか格好いいとか言う人の見方も阻害しちゃいけないから、言わないようにしてますね。

佐藤:作家が誘導してはまずいので同意します。作家も作品の前では一鑑賞者なので言わない方がいい。自作の説明は難しいよね。

大室:ミケランジェロもそうですけど、パッと見てわすごい!とか綺麗とか、そういう感覚もあるし、状況的な意味、キリストが亡くなった瞬間のような、そういった意味を分かって伝えられる価値もあるし、ただただ綺麗でもいい。

佐藤:作家が鑑賞者の思いを委縮させるようなことはとどめたい。解説されて一人歩きするのは止めようないけど。鑑賞者が誤読していい作品をうみだすこともあるし。近代の制作者は誤読を否定する者が多かったと感じてます。作品はその世から必然を背負って生まれ出てくるのですからね。

大室:そうなんです、自分で誤読している分にはいいんですけど、誤読が広まってしまうから。

佐藤:自分自身も誤読して見ている可能性も否定できない。押し付けないのがいいよね。自作のもつ可能性に気づきにくい、ことはある。制作してしまったら、鑑賞してもらう。作家自身も10年とか20年経つと制作時とは違って見えるだろう、と思うんです。

大室:そう思いますね。

佐藤:それがあるから、(自己再発見)制作し続ける、それが作家自身のオモシロさだし。自身にも固定した発言は控えるのが賢明でしょう。

大室:変えることが出来なくなっちゃう。

(いい生活しているね)

佐藤:大室さん夫妻は忙しいですけど、いい生活してますね。人で不足してるけど、これが現代の生活です、という感じがします。

大室:芸術論じゃないけど、議論をミチコとしたりするんです。それは、いい生活しているなと思いますね。

佐藤:そうだよね。ミチコさんにとっては制作することは深刻そうだからね。そこを脱出して語るのは難しいだろうけど。大室さんによってそういう機会が設定されるのは、建築では日常だし、相対化できるのでいい刺激し合えるよ。

大室:アトリエとか見てもらって分かる、と思いますけど、そんな人が隣にいたら、自分のことを、建築で自分は作家だなんて言えないですよね。

佐藤:そうだね。建築は自己探求や自己表現は、言葉や本のなかでしかできないし、だから建築家がマウントとっても、意味ない。あくまでも黒子。建築は生活や文化、人の暮らしをささえる背景だよね。税金や他者の貯えや借財を使って造るんだから、建築家の自由は人々の集う社会においてメインになりようがない。(例外を目指す人はみとめる)

大室さん中谷さんは白山町へ移住して、10年でだいぶ変わっちゃったということですね。地方で豊に実践できてる、日本でも希な活動を続けている。生活とともに表現したいことも実践しつづけている、いいよ。頭でっかちにもなってないし。地域の問題も熟知せざるを得ない立場になっているし、日本の実態を直視・観察できている。大都会では見えない問題が明らかに見える場所にいるのはいい生活です。

(大震災)

大室:東日本大震災の影響も大きかったですよね。

佐藤:激変しましたか?それらの影響を2年かけて、記録します。たぶん今考えていることと違う着地の仕方すると思うんです。聞き取りと記録し続けながら、思わぬところに辿り着く。

宗教から建築も脱出して建築の本質的なことが生まれるのは、大室さんたちのような生活縁によってだと思います。建築やアートの自立と作家の自立は両輪だと思う。今は作家の生活を支える手法が見当たらない、芸術だけではないので、激変していて何かに移行している証でしょう。哲学を持って制作するのも流動期なので違う気がします。変化し流れてどんどん変容し続ける、やがて固定されていくんでしょう。

大室:哲学の下にならないで、上になっちゃいますから。そうはなりたくないですね。知らないうちに権威になって。

佐藤:大学で教えるようになったり、いいタイミングで大室さんの活動を体験できてます。でも今日は負荷かけて仕舞っているなと。

大室:いえいえ。

呑んでいる大室さん

(支援者)

佐藤:活動広げるならまだまだ支援者要るよね。

大室:明日来る者は左官屋さんと知り合いなので、月曜だけ我が家に出向させてもらっていて、月曜日だけ図面書いたり、草刈りしたり。それをやって火曜日からは金曜日まで左官をやる、そういう契約にしてて、週一回でも来てくれると助かります。

彼は津市の三重大学の傍に住んでまして、車でここから40分ぐらいなんです。津まで行ってしまえば名古屋までは特急だと50分。彼は明日の午後きます。森田さんの所には2ヶ月だけインターンで行きました。その前から大学院を浪人してて、芸大に行きたい、と言ってて、でも落ちて。それだったら浪人して・・・学生は小中高と、大学から大学院へノンストップなので・・・1年ぐらい浪人して家に来てたです。彼自身は京都の山のでです。叔父さんが工務店やっていて。

佐藤:叔父さんの仕事否定せず大工になればいいんじゃないかな。建築家じゃないとだめなのかな。

大室:どこかで大工のことも考えている、とは思うんですけど、今は左官屋さん。分館も、ミチコの作品でも世話になっているんです。そのなかで、「そこに行ったらいいんじゃない」とアドバイスしたら、入って。融通きくから、設計しながら左官屋もする。手に職があれば何とか、どこでもやっていける。森田さんのところへは自分で勝手に行く、と言って、2ヶ月間で帰ってきました。

森田さんは何回か家に遊びに来てます。森田さんは三重と愛知の県境、弥富。

佐藤:2007年の聞き取りでだったかな、金魚の産地で育った、と言ってました。

大室:京都からサーフィンしに伊勢まで行ってるんです。

佐藤:カヌーで川下りじゃなくサーフィンにかわったんだね。

大室:太平洋の波に乗りたい、と言って来てます。行き帰りで家に寄ってくれたりしてます。今展示している沓沢さんの料理屋にも一緒に食べに行ったりしてます。

佐藤:森田さんとも親しく交流している、いいじゃないですか。

大室:僕は共感できる数少ない建築家の一人だな、と思ってます。

佐藤:森田さんは最初から幸せになりたい、と言っていた。渡辺菊眞さんと京大・同級生なのに対極にある考えで活動してます。世界中どこへでも家族を引き連れて歩いてて賑やか。

大室:先生始めてから仕事は絞っているみたいです、スタッフは2人ぐらいにして、大きい仕事をしないようにしている、みたいです。

佐藤:そうですか、府立大の先生になったからね。最初から大学の先生目指してたんだ、と思うけど。

大室:近いところでやりたかったでしょうね。静原から通うので。

佐藤:そうだろうね、菊眞さんが高知工科大学の先生になった、と語ってくれて、うらやましそうだったな。滋賀県大の先生になろうとしているのかな・・と思っていたけど。京都工芸繊維大かな・・・とも。

大室:近いところだとあの辺ですね。京都工繊でドクターとったんですよね。

佐藤:そうそう、俺はドクター論文を送ってもらいましたよ。独論終えたらくださいって連絡するから、送ってきた。自分の作品を解析して論じていた。菊眞さんの論文もらったんだけど、感想はまだ書いてないんです。

雑談している

大室:明日は小学校の草刈りにいかなくちゃいけないんです。7時半から草刈りです。廃品回収をやって、その後9時から10時まで草刈り。今日作家の沓沢さんに会いましたか、

佐藤:会ってないです。今日は来てたんですか。

大室:来てなかったのかな。

佐藤:明日も朝から大忙しですね、ここらで寝ましょう、大室さんは朝から廃品回収と草刈りですか、それらも見学します。

大室美術館 展覧会を初体験できた。今日もいろいろ体験できてうれしい、大室さんの疲れも気になったが床についた。2025年6月17日はようやくおしまいとなる。

5月18日朝 美術館などの様子へ続く 目次へ