私立大室美術館の朝を体験する

5月17日、梅雨には早いが白山町は朝からやや強い雨だった。大室さん家族3人は朝食を済ませると、製造施設を転用活用する大室美術館のオープン準備にとりかかった。

道路わきの受付コーナーのシャッターを上げ、収納していた農耕器具のようなものを片付け、受付の机をセットする。佐藤は入場料300円を支払った。アシスタントの原さんは本館の東面の三連窓の引違アルミ障子と、出入用のアルミ戸を外す。出入り口から覗くと、中谷さんは鹿のような展示作品の下に敷いている円形の植物に、水を与えている。

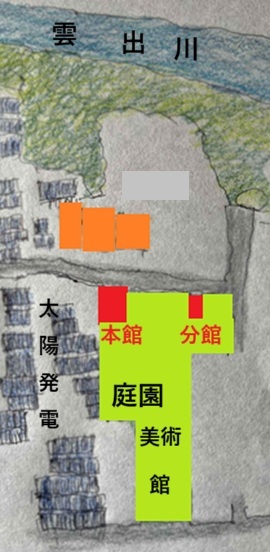

大室さんとお嬢さんは、受け付けまわりを整える。受付室にはいろいろな情報が詰まった本や資料が備えてある。特にお勧めはお嬢さん(四年生)が描いた大室美術館とパビリオン8箇所と分館を案内する地図のような絵だ。そこには野生の鹿が通る道も記入してあり美術館全体図がえがいてある。いい出来映えの全体配置なので写真を撮る。家族3人の作業によって示される愛らしい全体図は、大室美術館の成り立ちを素直に示す最適な一品なので、来館者は見のがさないよう、お願いしておこう。

雨はあがる気配はなく強めになり、本館の屋根や下屋の透明波トタンを叩き混成打楽器の響きに似た雨音に包まれてしまう。打楽器は理屈なしで心地よい。その雨音は本館からあふれ出し来館者に早く来い、と打ち鳴らし催促しているようにも聞こえる。

本館に入ると、体の細胞が雨音マッサージの施しを受けているような気分になり、肩の力がどんどん抜けていく。床を歩いても足音のコツコツは聞こえないので、沓沢佐知子さんの作品たちとゆったり対面できる。雨だれや水たまりのように見える作品も並んでいて、天然の雨だれと作家のそれが共振し合っている。この日は大室美術館「沓沢佐知子展」の入館には最適の条件が整っていた。雨の中でこのような作品たちを鑑賞している俺は幸運だ、写真を数枚撮った。

2025年5月17日〜25日

10時〜14時 開館日土日

沓沢佐知子「シリカ:Silica」

1976年三重県生まれ。2001年京都教育大学美術学科彫刻科大学院修了。三重県在住。

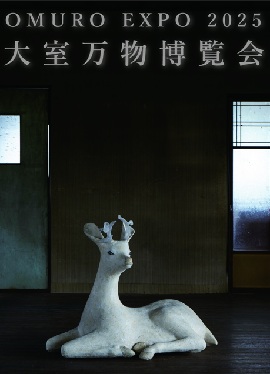

庭園美術館の8つの「テーマパビリオン」。美術館分館の常設展示「橋本雅也展」を合わせてお楽しみください。

以上チラシより

■私立大室美術館の全体

大室美術館には北面道路から入るのだが受付は本館にある。全体は西にある本館と東に少しはなれ分館がある。美術館の敷地全体は北側の間口がひろく、中央部、南道路面の順に三段に狭くなっている。北面中央から南を観ると先が絞り込まれるので、奥が深い庭園美術館に見える。さらに東西に走る道路をはさんで南にある田んぼのあぜ道に接続しているので、南に見える山々(和歌山から松坂の北背後)と溶け込み連続し、白山町の自然と一体にある雄大な美術館のように解釈することも可能だ。それは来館者がどこを見ているかと、見たものをどう受け止めるかにまかされている。周辺環境と大室美術館の連歌によってなる様を見過ごしてしまう者も多そうだ。

庭園美術館に踏み入ると床は雑草が生えている。一部防草シートが敷いてあり、作品が並んでいるが、草は隙間を見つけて伸びている。美術館全体の草が伸びると、大室さんが草刈り機を背負って年に数度、刈り取り整え来館者を迎える準備をするという。5月から7月にかけ植物は、穀雨と太陽の光を栄養にぐんぐん伸び続けるので、あっという間に、大地に直に設置している作品は草で埋もれる。作品の表情は植物や雨、陽射しの有無によって刻々と変わるので、じっと佇み眺めているだけで、勝手に作品が表情を変えてくれるから楽しい。

公設美術館の館内に設置している作品は人工照明と空調によって虫も入り込まないように管理しているし、館内部を鑑賞者が鑑賞すべき順序・経路も予め設定されていて、そこかしこに監視員も座っていたりする。近年、列島の各地で屋外美術展は流行っているけれど、それを体験する人は多くないだろうから、初めて大室美術館の設営手法に出会うと戸惑うことだろう。それを案じ、大室さんは受付とかぎらず、来館者一人一人に丁寧に大室美術館の観かたを案内している。

大室庭園美術館にはコンクリートの円柱台座の上に、小さな祠のようなパビリオンが8箇所設えてあるので、それらを回遊しながら、ピクニックシートのような敷布の上でランチをたべることもできるな、と佐藤は思った。8箇所のパビリオンは雨あるいは風が強い日は設置しないという。

分館は常設の美術館で、現在は橋本雅也作品展示館となっている。大室さんに案内され分館を巡りながら説明をうける幸運にめぐまれた。

■大室美術館 分館を体験し語り合う 2025年5月17日雨の早朝

オープン準備は整い開館時間にまがあったので、大室さんに分館を案内いただいた。車庫を転用したような小さな建物であり、道路に面する軽量シャッターを大室さんは手をかけ上げた。下の絵のようなグレーの波トタンが現れる。左脇の通路を奥へ進むと真っ暗だった。

佐藤:2017年から始まった分館、真っ暗ですね。入れ子構造のようになっているのかな・・・何も見えないね。

大室:分館、これだけ密室で奥のトップライトからぼんやりと光が入っている状態ですね。見えるまで3,4分かかると思います。両側の壁の棚に作品が並んで真ん中は何も無いので歩けます。

と言われても佐藤は両眼、白内障の手術をうけたせいなのか、何も見えないので立ちすくむ。足が前に出ない。

佐藤:そうなんだ、まだ何も見えないよ。平面絵画が展示してあるんですか。

大室:立体作品です。

大室さんはしばらく佐藤の目が慣れるまで、奥に進んで待っている

佐藤:ようやく、奥の壁しか見えてないです。

大室:僕はだいぶ見えてきてます。壁の両側に棚があって、そこの上に石みたいな作品が並んでいます。

佐藤:棚はぼんやり見えてきました。

大室:見えてきましたら、中に入ってください。

佐藤:手前から奥まで棚があるんでしょうか。

大室:そうです。

(分館は橋本雅也作品を常設する)

なかなか足が前に出ない佐藤は陳列してある作品について聞き始めた。

佐藤:ここは常設展示ですか。

大室:常設です。橋本雅也さんのために作った分館です。

佐藤:橋本さんと大室さんはどういった関係だったんですか。

大室:最初の出会いは一緒に展示をやったときです。橋本さんの作品を観て一目ぼれして、欲しいけど値段が高いから買えない。で、美術館をさきに造って、橋本さんに「貴方の美術館造ったんですけど展示してくれませんか、」と伝えました。欲しかったのとは違う作品をここに持ってきてくれました。今は展示替えして第二弾の作品の常設展です。第一弾は2017年から2021年、タイトルは「その辺りまで」です。

少し目が慣れてきたら、庭園に展示している石の作品に似ていると思い・・・

佐藤:橋本さんは庭園美術館に今展示している石の作品を制作されたかたですか。

大室:別です。石を制作したのは30才半ばの松延総司君です。

佐藤:この分館には橋本さんの小さな作品たくさん並んでますね、だいぶ見えてきましたよ。一杯展示してあるんだね。

大室:入り口のほうから観ると逆光になるから黒いふちがみえるんです。奥から観ると順光になって作品の白さが見えます。触ってもらっても大丈夫です。手の形がフィットします。

佐藤:素材を手であつかい、まま固まらせた作品が第二弾?

大室:だいぶ見えてきましたか(微笑)

佐藤:いや、この分館内側の箱は橋本さん作品常設のため入れ子に大室さんが手作りしたんですね。

大室:そうです。入れ子構造にして暗くして光を制限・限定して、総工費10万円で造りました。

佐藤:波トタンを買ってきてこつこつ分館も造ったと。

大室:トタンは裏側を表にして使っているんです。表側はコーティングされているけど、裏側はそんなにしてなくって既存の昔の古いトタンとかわらない。変わらないから・・・・裏と表が反転するようにしたいなと思って作ってます。

佐藤は滞在していても眼が慣れて来ないので、外に出た。出るとまぶしい!間の前の柿の木の葉が雨に打たれるたびに揺らぎ美しい。大室さんはアーティストの作品と作家を同時に一目ぼれする、建築家であることを知って、分館をでる。安藤栄作さん、橋本雅也さんはどのように共通して、どのような作品性を大室さんが愛してしまう、はきかなかった。だが二人は天然の素材からある形を探し当てながら立体作品を彫る、その点は共通しているように思える。今後、女性制作者の作品も一目ぼれし所有することになるのだろうか。中谷さんの作品のみにとどまるのだろうか・・・とぼんやり想った。

(周囲の民家も大室美術館の分館に見える)

佐藤:雨だけど外にでるとまぶしいね。分館の暗闇から出て観ると周りの家が分館に見えるね。なかなか凄い技あり!だね。周囲も私立大室美術館です(笑)。

大室:どこに作品が潜んでいるのか分からない。

佐藤:そうだね。今日は雨なので、本館は屋根に打ちつける雨音の強弱が加わって、大自然の中にいる雰囲気で満たされ内部の展示品の意味は変容しちゃってる。

大室:明日は作家とキッチンカーも出ます。

佐藤:それもいいね。庭園美術館のなかでランチもできるね。

大室:雨が止んだら受付に保管してある作品を全部外に出して、自作のコンクリートの柱に載せて展示します。

音 439

橋本雅也さんインタビュー動画

美大に行かずインドへ・・・素材に対して3年アプローチしすこしずつ形になってきた・・・一時視覚から離れたかった・・・ヤフオクでノミ一式買った・・・素材の中にあるの骨をどうやったら彫りだせるのか・・・鹿の狩猟に同行しているときに花を掘ろうとおもった・・華を掘る。制作期間半年ほど・・・お寺の管理人をしている・・・菊があったので彫ろう・・枯れたままを追って彫っていった・・・咲いてる花を彫りたかった・・枯れる、死と立ち会う・・・咲いてる感じはどういうことかな?・・・枯れていくこと、死んでいくことを含んでいる・・・ 動的な様子を感じている・・・枯れていくことを受け入れて彫る・・触覚を優先して形態を作っている・・・

前半半分が 松延総司さんが語る動画

作為的な石にならないように・・石の存在に興味があった・・本物の石とは全然違う・・石ではないものに石にするのか・・一定のエリアの中にゲリラ的に展示する・・・手から生まれたプライベートな石を観察していきたい・・・手作り石・・パタンオブダーク・・・新しい色をつくりたい・・・スクリーントーンから気づき・・・広げると色が現れる・・・大見村で実験展・・自然と人工を行ったり来たりしている・・・倒木に制作した石を埋め込むで複雑な状況をつくる・・複雑なものに規則性を見出する・・・

■ 17日10時オープン前のひと時

分館からでて本館の下屋に設えてあるソファーに腰を下ろし大室さんと佐藤は雑談を始める。下屋の波トタンに激しく雨が落ちてにぎやかだ。

佐藤:今日から展示する作家はどなたですか。

大室:沓沢佐知子さんです。

佐藤:先ほど拝見しましたら、母親に見守られている視線を感じますね。親子なのか夫婦なのか分からなかったです。

大室:鹿と山羊ですよ。

佐藤:区別できないですね、作品は異種ですか。鹿は知らないですで、山羊のお乳で育てられたから、親密さを感じます。子供のころ山羊の乳しぼりさせられましたよ。後ろ足で蹴られ絞りたてをひっくり返されたりして、「お前は母親の乳がでないので、山羊の乳で育てた・・・」と聞かされたので山羊に足向けられないよ。

大室。沓沢さんたちも山羊を飼っているんです。山羊のための牧場みたいなものがあって、そこの上に小さい日本料理屋さんがあるんです。

佐藤:山羊はかなり具象的で鹿は抽象的に見えます。

大室:そうですね。

佐藤:山羊と暮らしているから細かい表情が出てしまうんでしょうか。

大室:毎日観察しているから。沓沢さんは他に器とか抽象的な形の作品も作っています。

佐藤:作家活動しながら器もつくり、料理店も営んでいる!いろいろ出来ちゃってすごいね。

大室:沓沢さんは作家で、ご主人が料理人です。店を一緒に営んでまして、1日に6人だけのカウンター席の店です。

佐藤:山のなかでの店、数を絞り大繁盛しなくっても生きていければいいんでしょうね。それはいい経営手法ですね。

アーテストとの交流は久しくなかったが、最近活躍中の作家たちは作家一筋ではなく、多種多様な能力を備え、失われた30年とかたられる日本の経済不況が立ち直らないなか、制作と経済活動を同時にこなす逞しさを身に付けながら、生き抜いているようだ。全国にはどうようの作家兼経営者が多く育っているのだろうな・・・と佐藤は思った。

佐藤:目の前の松延さんの手作り石という転がっている作品は雨が降り続いている時の方が、草の色と対照的に人工物として姿を現すかのようで、いいですね。

大室:そう、色が落ち着くんです。コンクリートも雨に打たれてしっとりして。

佐藤:そうだね、昨日も言ったけど、町の中の美術館だと床に草生えてない。床に草生えている境界を刈り取っっている大室美術館はこれからの美術館ですね。草とともに人間が制作した作品が一緒にある、それが雨に打たれ続けるのを見る、とてもいいよ。自然と人間の制作品が融合するダイナミックがある、この雨時間の中に置かれている感じは都心の美術館では体験できない。『はじめの一歩』じゃないですけど、『大室美術館の一歩』。

大室:この時期だと草が昨日よりちょっと伸びている。

佐藤:穀雨の時期はどんどん草が伸びるのびる、!あっというまに草ぼうぼうになって作品が草に包まれてしまうね。

大室:雨を呼んでどんどん伸びていく。作品の見え方は変わります。

佐藤:それがいいですよ。自然の草木と作品が対話しているような気配がうまれて、いい。

佐藤は大室さんがこの地に引っ越してきた時期のことを聞き取り始めた。中谷ミチコさんとの出会いも語りはじめる大室さん。

(2014年、白山町へ来引っ越してきた)

佐藤:越してきて10年でしたか?

大室:去年の9月で10年。

佐藤:越してきて大室美術館はすぐ始めましたか、準備期間があったんですか。引っ越す前に何度か来て開館準備したとか・・・。

大室:2014年の9月ぐらいに初めて来て。ちょうどミチコがドイツから帰国してきたタイミングでした。で、こっちに来たんです。その前に作品を置きには来てたんです。その時は暗い中で作品を置いて帰ったから、「鬱蒼とした所だな・・・」と感じたんです。

引っ越して来て家を片づけて、アトリエも片づけて、必要な物と必要のない物を仕分けして捨てていきました。結構広いんです。設備も昨日お風呂入ってもらって分かるように、ボタン一つでお湯が出るし。シャワートイレついているし。

佐藤:お金持ちの住宅とお屋敷という感じがします。

大室:本当にそうです。

佐藤:10年経ったので少し古くはなっているけど、かなり贅を尽くして造った住宅とお屋敷だったように思いました。3人で生活するにはデカすぎる家と屋敷ですね。

大室:(笑)これで田舎暮らしみたいに釜で火を焚いてお湯を沸かしての暮らしだったら、僕はたぶんここに来れてないです(微笑)。

佐藤:今時、そういう暮らしは日本にないでしょう。趣味で風呂焚きやっている(笑)か〜・・大室さんは都心で生まれ育ち暮らしてたんだから、風呂焚き、薪割りする生活では暮らせないでしょう。山登りりして野宿とか飯盒で飯炊いたことないでしょう。

大室:都会っ子ですから(笑)

佐藤:家の内部は、都会の民家より立派な仕上げと造作しているね。

東京並みに白山町の住宅設備は整えられている。水道管敷設はどうなのか聞き漏らしたが、近くに白山町生活排水処理場がある。上水と下水が整い、住宅内の設備機器を整えれば都心の暮らしと変わらないだろう。お爺さんは最先端の銃設備機器を設置し、引き継ぐ環境を整えていたのだろうか。

(大室美術館の始まり)

大室:その後、直ぐに子供ができて2015年のこの時期(5月)、子供が生まれる前に東京で結婚式をやったんですよ。その時にドイツの友達を何人か呼んで、ドイツ人のアーティストたちです。彼らは「折角日本に来るんだから長くいたい」、と言って、ここの離れの2階で作品制作してました。今、改修している黒漆喰の和室で滞在したんです。改修工事する前、二部屋つかって作品描いていたんです。

佐藤:離れをアーテスト・イン・レジデンスにしちゃったんだ!美術館より先だった、聞いてみないと分かりませんね(笑)。アーティストはドイツ人、ここで制作しちゃった!

大室:そうそう。僕らはそのときは、お腹に子供がいたから東京の病院に行ったりしていた。友達二人がここに来て番してくれてました。彼らは近所のスーパーに歩いて行ったりしてて、作品いくつか溜まったから、ここをもう少し片づけて展示スペースにしよう、と言ったのが大室美術館の最初で2015年の6月です。ちょうど10年前です。

話が進むにしたがって離れのアーティスト・レジデンスが先に起動し、滞在してたアーティストの作品が溜まり、美術展を開いたことが始まりだった・・・聞かないと分からないものですよ・・・。アトリエでの制作の手を休め中谷ミチコさんが美術館の受付にやってくる。雨が強くなり屋根に当たり雨音がおおきくなる。

佐藤:今美術館の始まりや、ふたりのなれそめを聞いてたところです。

と中谷さんに佐藤はつたえた。

佐藤:雨でよかったです。よい天気だったら、展示室に雨音響いてないですよね。

大室:下屋の屋根、ここも2年前にやりかえたんですよ。ぼろぼろだった屋根をホームセンターで買った波板をピン使って、初めて葺き替えました。波板が幅60センチぐらいじゃないですか、なんで?900じゃないのかと思っていたが、900で波をつくると、葺き替えしているときに900だと手が届かないですよ。端からおっていったとき、重なりの部分で、上としたからモムから、その手が60センチ以上大きいと届かない。そういうのも考慮してやっていたんだなと。

佐藤:俺は波板使ってないし、葺き替えもしてないので分からなかったです。

大室:施工してみないと分からないです。

お嬢さんとアシスタントの原さんがやってくる。

(お嬢さんは美術館の地図を作成した)

佐藤:何か運んできたよ。

大室:イチゴ飴を作ったのかな。今朝、みんなで食べるために作ったんです。

娘:まだ固まってない。

大室:だろうな、置いておこう。

原:みんなでイチゴ飴を作ったんです、どうかな。

佐藤:昨日買ってきたイチゴ、飴にしちゃった!

大室:これ砂糖で作ったの。

原:砂糖と水煮詰めて。 ・・・わいわいがやがや・・・

佐藤:娘さんは料理好きになりそうだね。両親ともよく対話しているからいいよね。展覧会の日は忙しいから、お手伝いするのは子供にも好いことだね。美術館のお手伝いしていると楽しいですか?学校より楽しいよね。

娘:うん。

佐藤:その気持ちわかるよ・・・積極的に開館まえの準備お手伝いしているもの・・・慣れたもんだよ。この美術館でどこが好きかな。お父さんたちと一緒に作業しているのが好きかな。やっぱりそうだよね、みんな一緒に準備して楽しいよね。一番難しいことは?

娘:一番難しいことは、なんだっけ。何だと思う?

佐藤:お客さんからお金を受けとること。違う、なんだろうな・・・お父さんを手伝わせること。なんだか分からないな・・。

大室:何が難しい。

娘:お父さんは何が難しい?

佐藤:いま、この上の屋根の張り替えのこと聞いてたんだよ。お父さんが全部直したんだよ。

大室:美術館の地図作ってた!

娘:地図作った!

佐藤:美術館の地図、上手にできたじゃん。敷地の形は描いてもらったの。

大室:自分で描いた。

佐藤:家族みんなで美術館運営してていいね。娘さんも参加してていいよ。いい地図できた。ドイツの人たちがやってきて、どのぐらい滞在していたんですか。

大室:1ヶ月かな。・・・はい地図です。

地図をとってきた大室さん

佐藤:お!地図は2種類あるんですか。

大室:1枚はコピーしたやつです。

佐藤:どっちがコピー地図かな 分館って、ちゃんと地図に書いてあるじゃないの!

日付かいてないけど、いつ描いたの。覚えている、最近ですか。

娘:前の展示の時です。

佐藤:そうですか、今年になってから描いたんだね。万物博覧会が始まったときに描いたと。小池かずまって書いてあるけど、作家の名前かな

娘:うん。

佐藤:ダニエラ・ホッペラかな。

娘:ホッパラ。

佐藤:ホッパラね。これは骨と書いたんだよね

大室:骨の作品が入ってます。

佐藤:稲葉なおや、これは兎ですか。獣道も描いてあって。

大室:柿の木の間かな・・・。

佐藤:柿の木の間から獣道が来ているんだ・・・道路とも書いてある・・・いいね、お手伝いして地図を作ったりしているんだ。学校の勉強より楽しいね。作家の名前よく覚えたね、俺は何度聞いても覚えられない。お父さんに漢字は聞いたの。

娘:うん。

佐藤:さかもとゆり、と書いてある、この人は漢字ではないんだ。

大室:うん、ひらがなでやってますね。 宮田雪乃さん金光男君は夫婦で、去年この二人が展示やりました。題は「よそのうちなかのそと」 何年まえかな6年前かな

佐藤:坂本百合と書いてあるよ

大室:ゆりさんは何年まえかな、6年前かな。

佐藤:それぞれの作品をいれる小屋、コンクリート柱にセットし作品を小屋に入れ展示すると雨風に遭うので毎日セッ撤収作業はおもったより手間がかかりそうだ。展示日は朝からいそがしいね。

地図に大室いれなかったのはどうしてかな。この場では大室は当たり前のことだけど、配ったあと時間がたって各地に配布されると分からなくなる。大室はいらないかな。

娘:いらない。

佐藤:大室さん家族の生活に美術館は溶け込んでいるから・・ね。よそから来たから地図は要るとおもったけど。(笑)イチゴ飴たべようか。

娘:まだ固まってない。

大室:固まるまでどのぐらいかかるの。

娘:イチゴの水分があって固まるのが遅い。

佐藤:空が明るくなってきたから雨あがるのかな・・。

大室:降ったりやんだり。15時ごろやむとありますね。

わいわいがやがや

原:砂と飴ちかいのやばくないですか(笑)この砂、どかそう。

佐藤:自前のイチゴ飴のあじはどうですか

娘:まだちゃんと固まってない。歯につく

わいわいがやがや

佐藤:砂は風が運んできているんですか

原:展示している苔の下に砂を敷いているんです。設営の時の砂だと思います。

佐藤:娘さんはいいところで育っているよ、人生たのしくなるよ。娘さんが生まれ病院から退院してそのまま三重県に引っ越してきたんですか。

大室:9月に生まれてから2ヶ月ぐらい東京で過ごして・・・。僕は行ったり来たりしてた。そのあと直ぐに、近くのこども園に相談にいって、「4月から入れる」ということで、生まれて6ヶ月の時点で白山町の保育園にいれました。

佐藤:どの地方でも子供が少ないから歓迎されるんでしょうか。

大室:両親と住んでなく、お爺ちゃんおばあちゃんが見てくれるとかは多い。ゼロ歳で入れる人は少なかったんです。

佐藤:同級生が4人では大切にされるよね。子供は地域の宝物になっているよね。男の同級生がいないのも特徴あるね。

小学校の生徒数は57人だそうだ。2年と3年が同じクラス、4年と5年が同じクラスの複式学級だそうだ。雨は弱まらず降りつづいている・・・

音440

2025年5月16日開催していた沓沢佐知子さん用チラシ

■庭園美術館用の土地

大室:佐知子さん今日窯出しできたから、明日売れる作品もってきてくれるって。

佐藤:大室さんはここの区長さんにもなっているでしょう。

大室:区長になりました。

佐藤:住民からの信頼も得ている。

大室:人数少ないから、自然と区長をやる流れになって・・・。

佐藤:10年間で、地域によく溶け込んでますよ。

大室:そうですね。妻のお爺さんが住んでいたから、なんとなく皆知っているんです。こっちに越してきてからも、「いつ東京に帰るんだ・・、」と言われてましたね。「いつまでいるんだ・・」、みたいなこと聞かれて、老人たちは「こんな所にいてもね・・」、みたいな感じでした。

佐藤:地元の老人たちにはこんな所にしか見えないわけだ。

大室:1年いて、子供もできたし保育園にも入れたし、ずっといるなー・・・って(笑)。美術館やりだして、なんだか毎日いるなー・・。

佐藤:庭は公園と言ってたんですか、庭園美術館でスタート?

大室:最初から庭園美術館です。

佐藤:草木と一体になって鹿も通る庭園美術館はワイルドで、いいよ。大室さんは働きますね、朝飯つくったり、草刈したり、作品展示したり、受け付けを手入れしたり・・・。40代は活発な活動ができる時期か。

大室:外で働くではなくって。

佐藤:季節ごとの作業が体に馴染んでしまって、どんどん作業していくね、大室さんは子供のころから家事はやってて身に付いてたんですか。

大室:ぜんぜんやってなかったです。ここへ来てからやらざるを得なくなった。

佐藤:そうなんだ!子供も小さいし3人だし、家事もこつこつする男になった。家屋敷が大きいから、最初たいへんだったでしょう・・・。

雨が強くなるなかでみなイチゴ飴をなめている

(土地を買い増した、庭園美術館)

佐藤:新緑が美しいいい季節だね

大室:柿の葉がいいいろですね。

佐藤:ほんとうに葉っぱ、綺麗だね、引っ越してきていきなり庭園美術館も構想して始めたんですか

大室:ここは、たまたまですね。そこの杭の所、300坪分が畑だったんです。他人が持っていた。それを売るという話になって、すでにソーラー業者が契約してて、近所散歩してたらおばちゃんたちが喋っていて、「あんたんとこまたソーラーやなー・・」、って。え!聞いてない。それで直ぐにソーラー業者と話し合いをして、違約金を払いました。坪1000円で300坪30万円だったのが、10倍吹っ掛けられて・・・。

佐藤:10倍払いましたか?!

大室:どき!っとしながら顔色一つ変えず払いました。「あ、そいうんもんですか・・・へへへ。」 すぐに家族会議して「どうする、あそこにソーラー出来たら景色まったくみえなくなるな〜、しょうがない」農地だったから普通だと買えないんです。でもここで美術館やって、こういう業績があって、美術館の庭として使うから農地を取得できるように・・・と、先に、農業委員会に資料をまわして・・・。で、地元の人も買える。

佐藤:それはそれは、話をきくタイミングが遅れて大変でしたね。でも、向こうの道路まで突き抜けた美術館になって好かったですね。

大室さんは活動の将来を見据え、次の一手を迷わず打てる胆力を備えている、それは建築家としては必要な能力だ、と思う。来客あり 原さんは受付ている。雨で展示できないパビリオンの作品は受付に待機している。 最初のお客さんが来る・・・最初の来館者は夫妻だった、感想などをお聞きしてみよう。

手前のシートの上に並んでいる石は、松延総司さんの作品

■(07)来館者に聞く松坂からの夫妻 へつづく 目次へ