そごうと争っているさなかでも、永川さんのスーパーは利益を出し続けた。だが、家族で食卓を囲む習慣が次第にすたれ「個食の時代」が到来するのを永川さんは感じていた。「食材だけを扱うのは将来的には無理かな、と思った」

転機は2001年、みやこストアを閉じてコンビニ「ポプラ」の経営者に転じて間もない頃だった。東京に移住していた娘に「こっちでお店をやりたい」と招かれた。レンタルしたワンボックスカーに家財道具を積み、妻ら家族全員で上京した。

お好み焼店を仕切る娘と共に

お好み焼店を仕切る娘と共に

広島名物のお好み焼き店を開くことを選んだのは長女の希望だった。東京で仕事をしていた長女は、広島お好み焼きが東京で好評を博しているのを見て、自分でもやってみたくなったという。店の候補地は複数見つかり、自分の母校の法政大学に近い神楽坂を選んだ。

開店5年目、「自然にひらめいて」店頭で野菜を売り始めた。初めは店で使っていたキャベツだけ並べていたが、次第に種類を増やした。料理を巡る店頭での他愛ない会話、常連客との挨拶。野菜を介して芽生えるコミュニケーションが、店に欠かせないものとなった。

野菜は直接農家から買い付ける。お好み焼きになくてはならないキャベツは春・夏は群馬県から、冬は愛知県から仕入れる。手間をかけるのは、自分で行かないと野菜の質をみる勘が働かないからだ。「ふれあいがある。野菜の仕入れで田舎を巡るのも好きだしね」

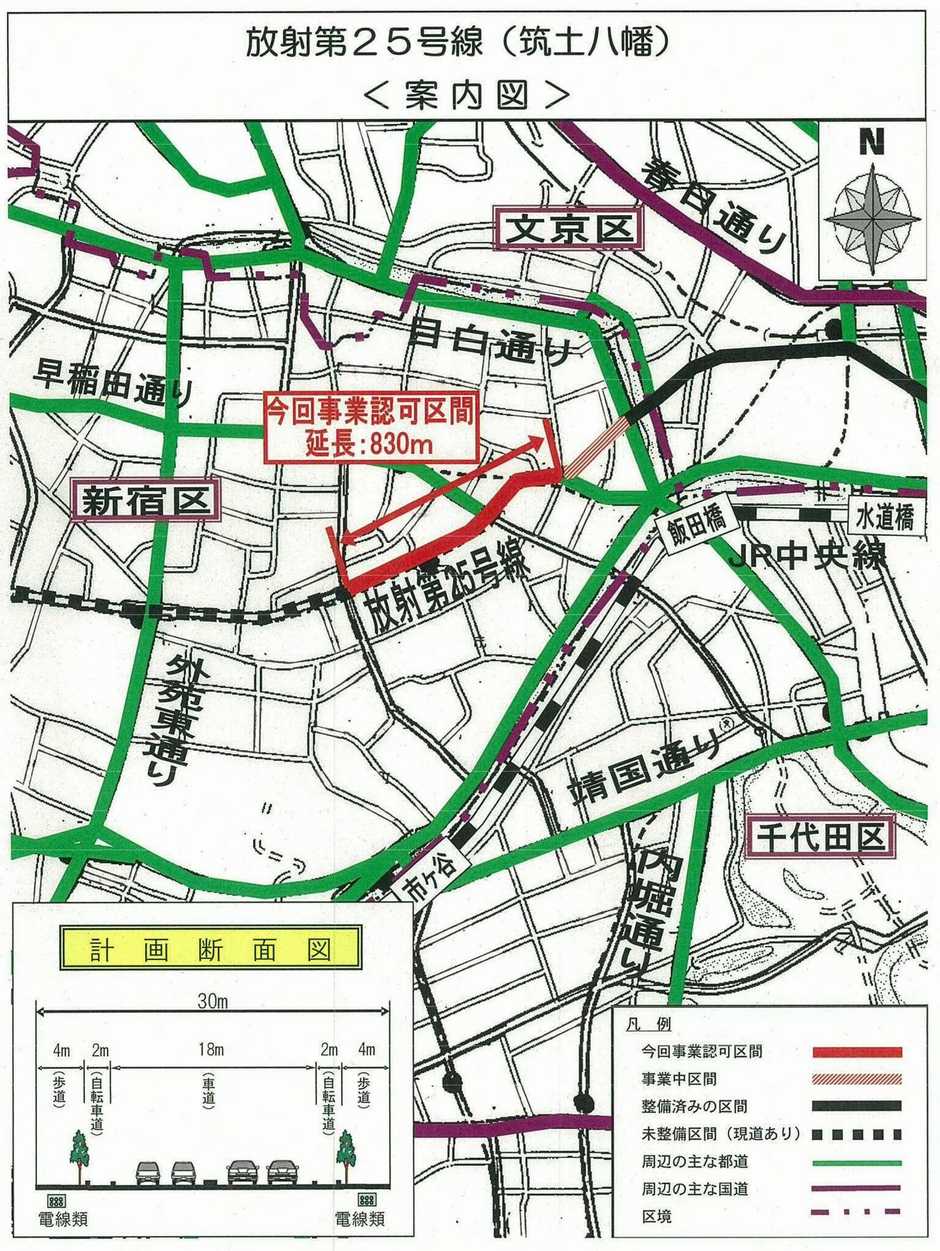

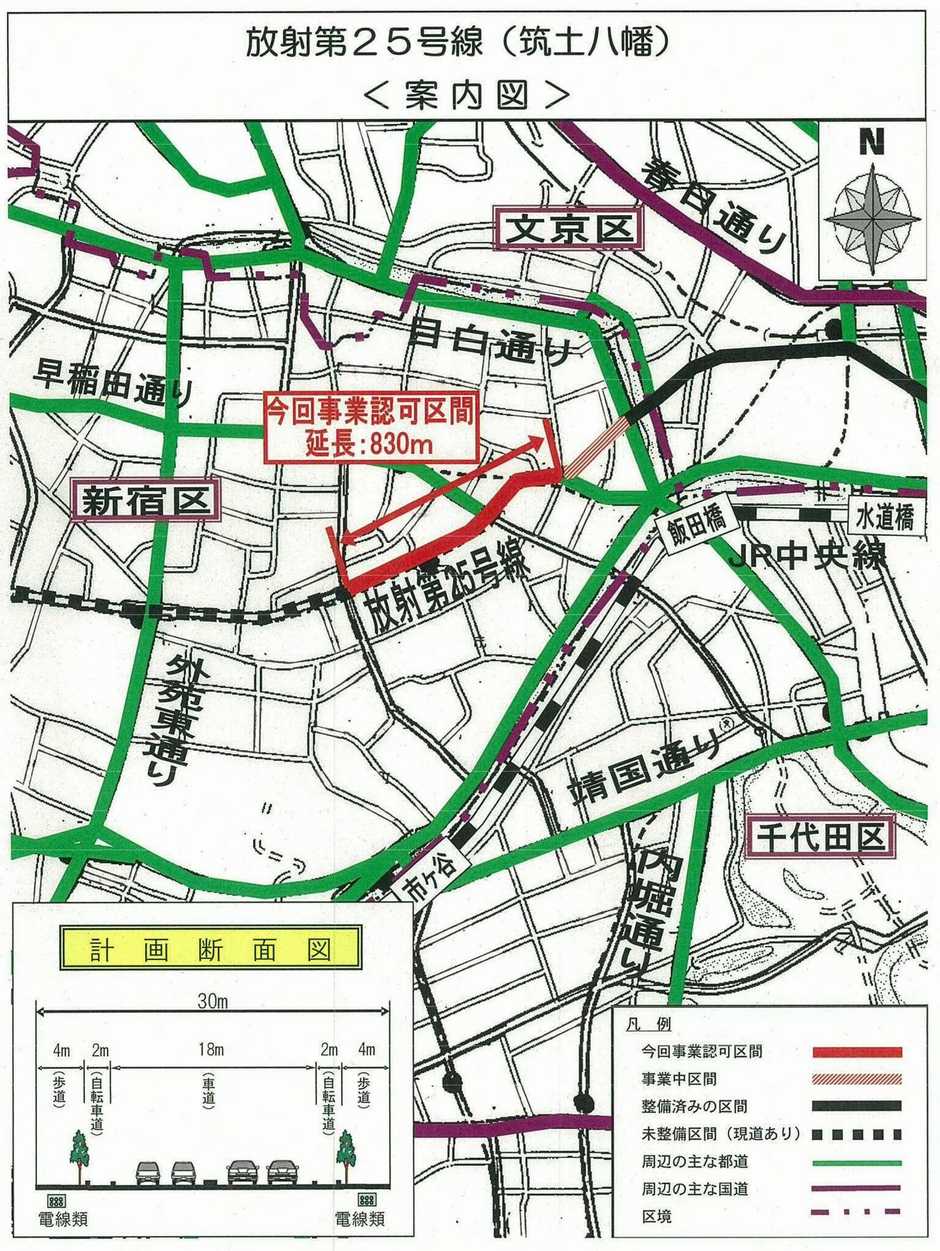

大久保通り拡幅計画の事業区間(東京都の報道発表資料より)

大久保通り拡幅計画の事業区間(東京都の報道発表資料より)

永川さんが今気がかりなのは、神楽坂と交差する大久保通りの拡張だ。東京都は2020年東京五輪に向けて、幅18mの道路を4車線が通る30mに拡げる計画を打ち出している。だが、それによって坂上と坂下が分断されはしないか。

街の一体感が損なわれ、立ち退かなければならない商店街の仲間が出てくることを永川さんは懸念する。「何かものごとを決めるときは、一緒にやろうという気持ちがなくては」。街の寄り合いに積極的に顔をし、道路の拡幅計画に疑問の声を投げかけている。広島での経験が、東京でも役立つ日が来るのかもしれない。

芋がらを示す永川さん

芋がらを示す永川さん

店の前には毎日、永川さんが近郊から仕入れた多種多様な野菜が並ぶ。「あんたらは知らんだろうが……」と取り上げたのは芋がら(サトイモの茎の皮を剥いて干したもの)の束。戦中戦後の食糧難時代に庶民の食卓を支えた食材を、都会の真ん中で若い女性らが買って行く。味の記憶が親から子へ、過去から現代へと引き継がれていることに「商売を離れて感動する」という。

反骨のお好み焼き屋店主は、野菜を通じてきょうも地域や社会とつながり続ける。

>>動画完全版はこちら 野菜でつながる 新宿・神楽坂

1996年6月7日付中国新聞朝刊より

1996年6月7日付中国新聞朝刊より

1999年7月7日付中国新聞朝刊より

1999年7月7日付中国新聞朝刊より 2000年8月25日付中国新聞朝刊より

2000年8月25日付中国新聞朝刊より

お好み焼店を仕切る娘と共に

お好み焼店を仕切る娘と共に 大久保通り拡幅計画の事業区間(東京都の報道発表資料より)

大久保通り拡幅計画の事業区間(東京都の報道発表資料より) 芋がらを示す永川さん

芋がらを示す永川さん