�ԓc�B�N

�쐬�F�����q�G

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@by Tatsuro Hanada�@

�R�@�g�̂ɔ�����R�g�o

�@�V���L�҂����߂ď��i������j�ɂȂ����j������B���m�V���ŋL�҂�10�N���߂��B���̊ԁA���ˎx�ǒ��̎��ɘA�ځu�����A��������?�r�L�j�j������ǂ��v�Ȃǂ̂����d�������Ă����B1950�N��ɑ����m�E�}�[�V�����������ӂŕč����J��Ԃ��s�Ȃ������������Ŕ픘�����A���m������o�`�������m�}�O�����D�̑D�������̂��̌��ǂ����L���������B�É����ĒÍ`�����̑�T�����ۂ����łȂ��������̋��D���픘���Ă��āA�Љ�̒��ڂ��W�߂邱�ƂȂ��A�픘�������Ƃ�m�炸�ɖS���Ȃ������D�����������Ȃ��Ȃ������B2015�N�ɂV��̘A�ڂŕ����B

�@�ނ͉�Ђ̎��Ȍ��C���x�𗘗p���Ďl���\�여��̐X�Łu�����^�ыƁv�̏C�s�������̂��A2021�N�ɑސE���āA�̋��̐_�ސ쌧�ɖ߂����B����33�B�̋��̂���҂͍K�����B�������̐X�тŎ����^�ыƂ̎��H�𑱂��Ă���B�w���R�Ԓn����ێ����邽�߂̏���Ⳅ��D�G�ȗыƏ]���҂��U��߂悤�x�Ƃ����{��Kindle�łŏo�����B���{�̐X�ѐ���̏C�������߂Ă���B�wNews Kochi�x�̃����o�[�ł�����B���ŏI������͂Ȃ��炵���B�ނ͍⊪�z���B���̐V���w�[�~�̋����q���B�ނ���Ђ����߂��Ɠ`���Ă������A���́u���炢�A���N�Ȃ����Ɏ��߂��N�͂��炢�v�ƖJ�߂��B�ނ̑u���ȏΊ炪�Y�[����ʂɉf�����B

�⊪�z���u���E�r�L�j�i�ׁ@���64�N��̔����v�w���m�V���x�i2018�N�V��22���̋L���j

3. Words Generated by the Body

�@A man left his job as a newspaper reporter and became a lumberjack. He had worked for the Kochi Shimbun for ten years, where he excelled as the Muroto bureau chief. During this time, he wrote a series of articles titled "Mister, Let Me Hear You Say: Tracking Bikini Nuclear Tests." These articles chronicled the experiences of the crew members of a tuna fishing boat from Kochi Prefecture, who were exposed to radiation from the repeated hydrogen bomb tests conducted by the United States in the 1950s near the Marshall Islands in the Pacific Ocean. This seven-part series was published in 2015.

�@Taking advantage of his company�fs self-training program, he trained in "sustainable forestry" in the forests of the Shimanto River basin. In 2021, at 33, he left his job and returned to his hometown in Kanagawa Prefecture. He considered himself fortunate to have a hometown to return to. Now, he practices sustainable forestry in the forests of western Kanagawa. His book, The Prescription for Maintaining Mid-Mountain Areas: Scattering Excellent Forestry Workers, is available on Kindle. He advocates for revising Japan�fs forestry policy and is also a member of News Kochi. He has no intention of ending up as a lumberjack. His name is Yohei Sakamaki, and he is a former student at my journalism seminar. When he told me he had quit, I praised him, saying, "You did well quitting while you were still healthy." His exhilarating smile appeared on the Zoom screen.

�E�o�҂����̐g�̂ƍĐ�

�@�W���[�i���X�g���u���đ�w�ɓ���A�W���[�i���Y��������đ��Ƃ��A���f�B�A��ƂɏA�E���Ă����B���Ă͈ꌩ�ǂ������ȗ��ꂾ�������A�����ł͂Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ��Ă����B����o������́u�}�X�R�~�v�E�ɂ͎u�ƒm���������ē����Ă�����҂���l�O�̃W���[�i���X�g�Ɉ琬������@�_���Ȃ��A����ł���\�͂��������l�ނ��R�����A�������W���[�i���Y���̃X�s���b�g���͂�Ă����B���Ɛ�����`����Ă���u�}�X�R�~�v��Ƃ̓���͎E��������̂������B���̒��ŐS�g�ɕϒ��𗈂��҂����Ȃ��Ȃ������B�����u����́I�v�Ǝv�������Ɛ����܂�ő_�������ɂ��ꂽ���̂悤�ɏ����Ă������B�x�E������ސE�����肵�������q�̐��𐔂���̂͂炢�B�ނ�ޏ���̖��O���v���ƁA���͉������B

�@������ɂ͊�Ɗ��ɏ\���ȓK���\�͂������Ă��������Ɛ�������B�w������̔e�C���������g�D�̋�C�ɏ������Ă��������Ɛ�������B�l�X�����A�u�}�X�R�~�v��Ƃ̒����_����Ԃł��邱�Ƃ����͊m�����B�_�f�������Ȃ�B���̃J�i���A�͎��ʁB���f�B�A�g�D�ɂƂ��Ă̎_�f�Ƃ͎��R�̂��Ƃ��B���R舒B�Ɏd�����ł��邱�Ƃ��B���R�̊��ɂ͗�̏㕔�\���A�܂胀���E�C�G�E�R�̕����I�R�A�����֗^���Ă���B���̏㕔�\���������\�����K�肵�x�z���A���Y���ꂪ���R�ɑn���������߂邱�Ƃ�j�Q���Ă���̂��B�u�E�`�̉�Ёv�ɐ��܂邩�A�r������邩�B����Ȃ�����O�ɒE�o�����ق����ǂ��B���N�Ȃ����Ɏ��߂��ق����ǂ��B�����\�����A�撣��Ȃ��Ă����A������B�����l���Ă�������A���͍⊪���]�����̂������B

�@�u���߂�v�Ƃ������Ƃւ̎Љ�I�Ȋ፷���͐F�X�ƕω����Ă����B�N������A�I�g�ٗp�A��Ɠ��J���g���̂R�_�Z�b�g�́u���{�I�o�c�@�v�i����͌���������u��Њ����^�̌o�c�v�u���{�I�w��Ёx�V�X�e���v�j�̎���ɂ͓r���Łu���߂�v���Ƃ́u�������ҁv�ƌ��Ȃ��ꂽ�B������ЂŒ�N�܂ŋߏグ�邱�Ƃ����l�ł���A�i�N�Α��͕\�����ꂽ�B�㕥�������ł����Ȃ��ސE�����Α��N���ɉ����ČX�Δz�����ꂽ�B���f�B�A��Ƃ͍��x�o�ϐ������ɉԌ`�Y�ƂƂȂ�A���{�I�o�c�̓T�^�ƂȂ�A�����̌��̂����Ȃ̂��A�������甲���o�����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A�܂��������悤�Ƃ����Ȃ������B�����ł͉䖝���邱�Ƃ������ł���A�u���߂�v���Ƃɂ͗₽������������������ꂽ�B

�@�₪�Ēᐬ������ɓ���A������ˑR�u�t���[�^�[�v���J�b�R�����������Ƃ��ē��̃��f�B�A�Ō��`�����悤�ɂȂ����B�s�R�Ɏv�����B���Ј��Ƃ͕ʂ̓�����������Ƃ������z���L�߁A���������́u�K�ٗp�v�Ƃ�����Ȗ��O�̌`�Ԃ̘J���͂������ɑn�o����Đ��Ƃ��ĉ��o���ꂽ���̂������B����͂��錾�ꐭ���̈ꖋ�������ƌ����邾�낤�B���l����}������̉��A�R�X�g�������鐳�Ј��̓J�b�R�������̂ւƁA�u�t���[�^�[�v�̓J�b�R�������̂ւƃC���[�W���삳�ꂽ���Łu���߂�v�͉̂I舁i�����j�Ȃ��Ƃ�������������Ȃ��B

�@�ω������̒��ł��̂̌�����ς���A�Ⴄ�፷���̑��݂ɋC�����B�u���߂�v�����҂̊፷���ł���B�u���߂�v�Ƃ������Ƃ́A���̏ꏊ�ő������Ȃ��Ȃ��������̐g�̂��~���o�����߂ɂ��̏ꏊ����E�o���邱�Ƃ��B�g�̂��~�o��������邽�߂ɓ����o�����Ƃ͒p�ł͂Ȃ��B�u���߂�v�Ƃ����o�������鎞�A�������瑽���̂��Ƃ��w�сA�₪�ĐV�����n���������Ă���B�����āA���E���z���Č��������ւƓn��A�����Ɏ����̐g�̂��Ē�ʂ���B�g�̂𗧂Ē�������A���̍Đ����ꂽ�g�̂���V�����R�g�o���a���o����Ă���B���̓_�Łu���߂��ҁv�͌ŗL�̎��Y�������Ă���B����u���߂�v���Ƃ͔����ł͂Ȃ����B

�@�����ł͂Ȃ��N������������ꂵ�������E�o���邱�ƂŁA�V�����ꏊ�ɐV������������ō��o�����Ƃ��n�߂悤�Ƃ���l�X�������Ă��Ă���悤�ȋC������B���Ȃ̖��Ɛg�̂��~�o����Ƃ����Ӗ��ŁA����́u�S���v�ł���B����27�̎��ɂ����悤�Ʉ��B���̍����o�Ĉً��ւƄ��B���ꂪ�ǂ��ւł���A����A�������u�S���ҁv�����́A�ٖM�l�Ƃ��Ă̐g�̂���B�����āA�R�g�o�����L�����ώ@�҂Ƃ��Đ��܂�ς��B

The Bodies and Rebirth of the Escapees

�@They enter university with aspirations to become journalists, study journalism, graduate, and join media companies. This path once seemed promising, but it is becoming increasingly clear that it is no longer viable. The "mass media" companies where they found employment lacked a methodology to train young people with ambition and knowledge into fully-fledged journalists. Moreover, there weren�ft enough people within the company to train them. According to feedback from graduates, the internal conditions at these "mass media" companies were grim. Many of them suffered from mental and physical health issues. Counting the number of students who took leave or resigned is painful. I often feel frustrated when I reflect on their disappointments.

�@Of course, some graduates have managed to adapt to the corporate environment. Others have adjusted to the organization's atmosphere, albeit at the cost of some of the high spirits they once had as students. There are variations, but one thing is clear: the "mass media" companies are suffocating. When the air in mine galleries grows thin, the canary dies. For media organizations, "oxygen" symbolizes freedom. The conditions necessary to work freely and openly are crucial. A lack of freedom is linked to the cultural triad of the Mura (village), the Ie (family), and the military-the Superstructure. This Superstructure dominates and confines the Base, preventing the workplace from nurturing creativity. Either you submit to "our company," or you are eliminated. Leaving before you�fre crushed is the better option in such an environment. "Quit while you're healthy" is a sound strategy. Enough is enough-you don�ft need to endure it anymore. With this in mind, I praised Sakamaki.

�@The social perception of "quitting" has evolved in various ways. In the era of "Japanese-style management"-a system characterized by a seniority system in the company, permanent employment in one company, and company in-house labor unions-quitting midway through a job was considered a "loss." The ideal was to stay with the same company until retirement, where long service was rewarded. Severance pay, or deferred wages, was also distributed according to years of service. During Japan's rapid economic growth, media companies thrived, becoming the epitome of the "Japanese-style management" system. Perhaps because of this success, they were unwilling or unable to break away from this model. Patience was considered a virtue, and "quitting" was frowned upon.

�@Eventually, Japan entered a period of low economic growth, and suddenly, "Freeters" (part-time or irregular workers) were touted in the media as a fabulous, alternative lifestyle. I was skeptical, as this narrative seemed to create the illusion that a new way of working justified a domestic labor force of poorly paid, irregular employees. It was a form of linguistic manipulation designed to make the image of full-time employees seem uncool while presenting "Freeters" as a desirable alternative.

�@But if we change our perspective, the situation looks different. The perspective of the "quitter" is crucial. To "quit" is to escape from a stifling environment to rescue one's Body-one�fs self-that can no longer breathe in that space. There is no shame in running away to save your Body. Through the experience of quitting, we learn important lessons, and eventually, new horizons open up. We cross into a new space, relocate our bodies, and generate new words from this regenerated Body. In this sense, the "quitter" possesses something unique. Could it be that "quitting" is now a virtue?

�@People are fleeing from suffocating circumstances created by others-not by themselves-to create new circumstances in new places. In terms of rescuing one's life and Body, this act is akin to "exile," just as I did at 27. I left my homeland to go to a foreign land. The little "exiles" live in our bodies as strangers, reborn as observers who possess words.

��̂��A�g�̂�

�@��P�͖��ʼn����\���i�y��j�Ə㕔�\���i�����j�Ƃ����T�O���u�ő����邱�Ƃ̌��E�ɂ��Č��y���A��Q�͂��܂߂ē��{�ɂ�����ω��̔g������̓I�Ɍ��Ă����B�����ł̎��̒���_�Ƃ͉����������B���ɕϊv�̊�]��������Ƃ������B�ǂ�����u��]�̌����v�������o�����Ƃ������B����͐g�̂ł���B�����ł��Ȃ��A�ϔO�ł��Ȃ��A�g�̂ł���B

�@�g�͉̂����\���i�y��j�ɂ��㕔�\���i�����j�ɂ��������A�����ɂ͉�������Ȃ���O�̂��̂��B�g�̂́A�����ƊϔO�̂悤�ɓ@��Η���_���\�����鑊��������Ă͂��Ȃ��B����͌Œ肳�ꂽ�_�̐��E���甲���o���āA��O�̓y�U��P�Ƃőn��o���B��O�𗧂Ă邱�Ƃɂ���āA�@�͕��������̂����B���̕����]�����x����T�O�ł���A�����ł�������̂��g�̂ł���B

�@�������Č��Ă���ƁA���̂��Ƃ�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�W���[�i���Y���̃^�C�v�Ƃ��āu�N�H���e�B�[�E�v���X�v�i�������j�܂��̓��C���X�g���[���E���f�B�A�Ƃ����ď̂�����A�������ɂ͌�������̂̒ʗp���������ĕ֗��Ȃ̂ł����Ŏg�p����B�����̃^�C�v�͖��ڏ�ł���A�u���͂̊Ď��v�iWatchdog�j�Ɓu�q�ϐ��̌����v�iObjectivity�j�Ƃ����W����f���Ă����B���̔w��ɂ���̂͌l��̂̍\�z����ю�́^�q�̂̕����Ƃ����������x�����Y���̗��O�ł���B���̗��O���f����������ɂƂ��Ă��w�ׂ邱�Ƃ͊m���ɂ������B�������A���̃W���[�i���Y���͌����ɂ͕W��ʂ�ɂ͋@�\���Ă��Ȃ������B���O�ƌ����Ƃ͘������Ă����B�����ɂ���ẮA���O�͐_�b�ł����Ȃ��A�������B�����߂̉��ςɎg��ꂽ�ƌ����Ă������B�|���e�B�J���E�G�R�m�~�[�͂��̂��Ƃ�\�I�����B���{��`�̉����\���i�����Ȃ����͌o�ρj�����x�����Y���̏㕔�\���i�ϔO�Ȃ����͐����j���K�肵�Ă���̂��A�ƁB���̏㕔�\���́u���������v�ɉ߂��Ȃ��̂��A�ƁB

�@���Ăɂ����ăN�H���e�B�[�E�v���X�ƃ}�X�E�v���X�̓@�͂��łɕ���Ă���B����ɒǂ��ł���������悤�Ɂu�g�����v���ہv�����C���X�g���[���E���f�B�A���u�t�F�C�N�E�j���[�X�v�ƚ}���A�������A���͉����Ă������B�u�q�ϐ��̌����v�̐M�ߐ��Ȃ����З͂͊�@�ɂ��炳��Ă���B�u�l�C�v�Ɉˋ����������́A�K���A�W�F���_�[�A�l��A�w���Ȃǂ̊T�O�̉��ł̍��ق͉����A���قɊ�Â����Q�̕s��v�������Ȃ������A�u�l�C�v�Ől�X���[���I�ɓ������Ă���B������č��̗L���҂̂قڔ����̓h�i���h�E�g�����v��č��哝�̂ɉ����グ�����A���܂����̍ĔC���x�����Ă���B���̌����̒��ō��ƑΎs���Љ�̕����Ƃ����\������Ղɂ��Ă����u���͂̊Ď��v�Ƃ����R���Z�v�g�͂ǂ��ɓ��d���邱�Ƃ��ł���̂��B

�@�u�l�b�g�Ɉˋ����Ĕ�c���ŒT���ɐ�O����W���[�i���Y���v�́A���Đ����Ō`������A�������}�X���f�B�A�̍Ő����̒��Ō��O��̗��O�Ə��Ǝ�`�̊Ԃň�����āA�`�[�����Ă������C���X�g���[���E���f�B�A�̃W���[�i���Y���ɑ���I���^�[�i�e�B���ł���B����͑��̃W���[�i���Y�����ƌ�����B�u�����i�v���t�B�b�g�j�ő剻�v�����{�����Ƃ��鎑�{��`�̐��̂��Ƃł́A�m���v���t�B�b�g���v���v���t�B�b�g���̈Ⴂ�̑傫���͂����狭�����Ă������������邱�Ƃ͂Ȃ��B�č��ł̓W���[�i���Y���̊�@�ӎ������܂邽�тɃC�m�x�[�V�����Ƃ��Ă���܂łƂ͕ʂ̃W���[�i���Y�������x���������Ă������A�u�m���v���t�B�b�g�T���W���[�i���Y���v�����̂����̈���B����������͕č����ł͂Ȃ��A�O���[�o�����ł���B

�@�����A�����{�̃W���[�i���Y�����h�~�i���g�Ɏx�z���Ă����u�}�X�R�~�v�̐��Y�l���́A�u�q�ϐ��̌����v�ƌ��t��͕���킵���̂����A�������S���W�̂Ȃ��u�q�ϕ�`�v���̂��Ă����B�L�҃N���u�ł̔��\�Ɉˋ����������̓T�^�ł���A�R�����g�̗��_���L�i�������g�̗���𖾂炩�ɂ��Ȃ��u������`�v�j�����̎d�l�ł���B���̔w��ɂ���̂̓W���[�i���Y����̂̏����ł���B��̂�s��ɕt�����Ƃł���B�����ł̓|���e�B�J���E�G�R�m�~�[�̑z��͒ʂ����A�t�]���āA�㕔�\���������\�����K�肵�Ă���B�����E�C�G�E�R�̕����I�O�A���̓`���I�x�z���s���Ă���B

�@���ă��C���X�g���[���E���f�B�A�Ɠ��{�u�}�X�R�~�v�Ƃ�����̗l���͑傫������Ă��邯��ǂ��A���ʐ�����F�߂邱�Ƃ��ł���B����́A���҂��g�̂������āA�g�̂̑��݂����낻���ɂ��Č떂�����Ă��邱�Ƃł���B���{�ł͎�̂��\�z����Ă��Ȃ��Ƃ��Ă��A���₻�ꂪ���Ȃ̂ł͂Ȃ��A�ނ�����Ȃ̂͐g�̂����d����Ă��Ȃ����Ƃł���B�������f�����ӎ����Ď�̍\�z��ڎw���Ă݂��Ƃ���Ŋ��ݍ��킸�A���ꂪ���̂ɂ��Ȃ�Ȃ��������{�̃W���[�i���Y���ɂƂ��āA����̓W�]�́A�g�̂ɒ��ڂ��邱�Ƃɂ��邾�낤�B��̐��ɂ���Ăł͂Ȃ��g�̐��ɂ���Đ�Ă����̂ł���B�㕔�\������������\��������������A�����������g�̂Ɉˋ������W���[�i���Y�����\�z���A�\�z���邱�Ƃ��B�g�̂𒆐S�����邱�Ƃ́A�������x�����Y�����ˋ�������́^�q�̂̓_����уW���[�i���Y���ɂ�����u���͂̊Ď��v�̖��ډ��ɑ��ĕʂ̃A�v���[�`���N���邱�Ƃł���A����襘H�����z���Ă����\�����������ƂɂȂ�ł��낤�B

Subject or Body?

�@At the end of Chapter 1, I discussed the limitations of the Base and Superstructure conceptual framework. In Chapters 2 and beyond, I specifically addressed the wave of change in Japan. What was my focus? Where did I place my hope for change? From where did I draw the "principle of hope"? It was the Body. Not materials, not ideas-the Body.

The Body does not belong to either the Base (foundation) or the Superstructure (building); it is a third entity that transcends these categories. The Body does not conform to the binary opposition of materials versus ideas. It breaks free from the world of fixed dualisms, creating its third dimension. Introducing this third entity dismantles the dichotomy between Base and Superstructure. This reorientation is grounded in the Body.

�@In this context, we can distinguish two types of journalism. First is the "quality press" or "mainstream media." These terms are used here as practical labels, even though their meanings are not strictly defined. Nominally or otherwise, these media organizations espouse "Watchdog" and "Objectivity" as guiding principles. These ideals are rooted in Western liberal philosophy, which constructs the individual subject and separates the subject from the object. While much is to be learned from this model, journalism has not functioned as intended. A gap exists between the ideals and the reality. From some perspectives, these ideals are mere myths, disguising the underlying facts. The Political Economy has exposed this contradiction: the capitalist Base (material/economic) defines the liberal Superstructure (ideological/political). The Superstructure is merely a facade.

�@The divide between quality and mass press has already started crumbling in the West. The "Trump phenomenon" has prompted mainstream media to ridicule and undermine itself, labeling its output as "fake news." The credibility and power of the "principle of objectivity" are now in question. Politics based on "popularity" neutralizes differences in class, gender, race, and education, obscures disparities, and pseudo-integrates people through mass appeal. In this reality, where can the concept of a "watchdog," based on a separation between state and civil society, be grounded?

�@Journalism reliant on the Internet and devoted to investigative reporting through non-profit newsrooms represents an alternative to the mainstream media model. This new form of journalism, which emerged in the West but has now become global, offers a second path. The difference between non-profit and for-profit journalism cannot be overstated in the capitalist system, where "profit maximization" is the central principle. In the U.S., whenever a crisis in journalism becomes apparent, a new form of journalism-such as "non-profit investigative journalism"-is proposed as a solution. However, this is not a U.S. innovation but a global movement.

�@On the other hand, the "mass media" production style that has dominated post-war Japanese journalism has adopted a confusing version of "objective reporting" that is genuinely nothing to do with the "principle of objectivity" at all. This style is evident in reporting that relies on press club announcements or offers "neutral" coverage, balancing both sides of an issue without taking a stance. This "neutralism" erases the journalistic subject. The assumption of the Political Economy does not emerge here; it is reversed, and the Superstructure shapes the Base. The traditional domination of the cultural triad of Mura, Ie, and the military remains intact.

�@Although Western mainstream and Japanese "mass media" (Masukomi) differ, they share a common flaw: neglect and misrepresent the Body. Even in Japan, where the subject is not entirely constructed, the real issue is the failure to respect the Body. For Japanese journalism, which tried to adopt the Western model but failed to engage fully with it, the way forward is to focus on the Body. The future of Japanese journalism lies not in constructing the subject more but in awareness of the Body. This shift will offer a new approach, breaking free from the subject/object dualism central to Western liberalism and the nominalization of the "watchdog" role in journalism. It holds the potential to overcome the industry's current limitations.

���҂̋ꂵ�݁A���Ȃ̒ɂ�

�@�g�̐��Ɉˋ�����Ƃ͂ǂ��������Ƃ��낤���B���̂��Ƃ́A�ǂ̂悤�ȈӖ��ƊW�ƍ\���̘A�ւ����邱�ƂɂȂ�̂��낤���B�g�̂����Ӗ��Ƃ͏������Ƃł���A�ɂ݂�������Ƃ������Ƃ��B����̒ɂ݂�m��҂ɂ��Ă͂��߂đ��҂̋ꂵ�݂ƒɂ݂�m�邱�Ƃ��ł���B���҂̒ɂ݂���Ȃ��҂͎����̒ɂ݂�m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���������F����H�����݂���B�W���[�i���X�g�͓S�̐S�������K�v�͂Ȃ��B�t���W���C���ł����B�ނ���t���W���C�������炱���A���悭�ώ@�ł���B���łłȂ����炱���A���҂̘b�Ɏ����X���邱�Ƃ��ł���̂ł���A���҂��d�������J���Ęb���Ă����̂ł���B�R�������m�����炱���A�g�̂���R�g�o��҂ݏo���Ă������Ƃ��ł���̂��B

�ՊE�_���}���Ď��߂�ߒ��Ől�͗l�X�̌o���������낤�B���߂��l�͂��ꂼ��ɏ������ɈႢ�Ȃ��B���邢�͒ɂ݂��������Ƃ��낤�B���̒ɂ݂̋L�������҂Ƃ̂Ȃ����n��o���B���Ȃ̒ɂ݂ɂ���Ă͂��߂đ��҂̋ꂵ�݂�ɂ݂���B�ɂ݂����҂ւ̔z���Ƒz���͂̌��Ȃ̂��B

�@�n�ӎ����u���ɂ��C�����������v�ƌ��������A���̌ꊴ�͎��M������Ă���̂ł��Ȃ��A���̒Q�����Ԃ߂悤�Ƃ��Ă���̂ł��Ȃ������B����܂ł̔ނ̂��ׂĂ̌o���܂����������ƒɂ݂̗��Ԃ��̕\���Ƃ��āA�����������̂��B���͂����~�߂��B������悭�o���Ă���B���̓����ꏊ�łR�N���2017�N�ɔނƎ��͂e�b�b�i�i���{�O�����h������j�́u�̎��R���i�܁v����܂����B�ނ́w���Z�_�N���j�N���x�ҏW���Ƃ��āB���̌�̔ނ̋O�Ղ͎����т��Ă���B�_��ŁA���u���Ȃ��B�n�ӂ͓]���̔N��2014�N�̂��̎��A���Ȃ̒ɂ݂Łu�������������v�̂��B

�@�ˌ��������Z������u�������Ȃ��Ȃ�ƁA�|���v�ƕʂ�̌��t������ꂽ���A���̌��t�͈ˌ��̋��ɉs���ɓ˂��h�������ɈႢ�Ȃ��B�W���[�i���X�g�Ƃ��Ẳ������ɐg����v�����������낤�B�V�����ɂ݂�ނ̐g�̂͂܂������Ă��܂����B���ꂪ�A�ˌ����A�����āwNews Kochi�x�𗧂��グ�錴���͂ɂȂ����̂ł͂Ȃ����낤���B�L�҂ł��邱�Ƃ��~�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ɣނ̐g�̂����߂��̂ł���B�ˌ����w���E�x�ւ̊�e�����̏Z���̌��t�Ŏn�߂��閧�������ɂ���A�Ǝ��͎v���B�ނ͎����̐g�̂̒ɂ݂��猴�e�������n�߂��̂��B

�@���c�a�O�͎��ɉf����B�肽���Ƙb�������ɁA�⑰���B�藭�߂��f��������ƌ������B�ނ��⑰��K�˂Ă��̉f����������ꂽ���A�Ռ������ɈႢ�Ȃ��B�����āA�l�ԂƂ��Ă̒ɂ݂��o�����ł��낤�B���̐g�̂ւ̒ɂ݂��⑰�̎B�e�����f�������������f��삵�悤�Ƃ������@�ɂȂ����ƁA���͐������Ă���B����̓e���r�ł͂ł��Ȃ����Ƃ������B������A�ނ͉f��ւƉz�������̂��B

�@�v���ɁA�F�J�L��Y�͎G���́u���s�ێ��v��q���ċ��ɓw�͂��Ă��������ȕҏW���̕��������̑z���Ɍo�c�҂��X���鎨�������Ȃ��������Ƃɒ��ʂ��A���̂��ƂɈ�ԑ傫�Ȓɂ݂��o�����̂ł͂Ȃ����낤���B��������̑z�����ڂ݂ė~�����������낤���A���u�̑z���Ɏ������������Ȃ��������Ƃ��ނ�˂����������ł��낤�B����͎��̐����ł����Ȃ���������Ȃ����A�ނ��₪�āu���Ёv�ւƌ������Ă��������Ƃւ̍����I�Ȑ����ł���Ǝv���B

�@�g�̂͑I�ю�邱�Ƃ��ł���B��Ԃ̒��̂ǂ̏ꏊ�ɗ����A�ǂ��Ɏ����̈ʒu�������邩�A�ǂ��������̋��ꏊ�Ƃ��邩�A�����I�ю�邱�Ƃ��ł���B�����ɒ����Ƃǂ܂邱�Ƃ��ł���A�������瓦�����邱�Ƃ��ł���B

�@���҂͎��Ȃ̎d���̂��߂́u�Ώہv�ł͂Ȃ��B���ȂƑ��҂̊W������̂Ƌq�̂̊W���Ǝ��Ⴆ��ƊԈႦ��B���Ȃ̒ɂ݂͑��҂̒ɂ݂ł���A���҂̒ɂ݂͎��Ȃ̒ɂ݂ł���B�����ł��Ȃ��̂��B�s���Ȃ̂��B��̂Ƌq�̂̊W�ł͂��̂悤�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B��̂͋q�̂̋ꂵ�݂�ɂ݂������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�q�́iobject�j�͎�̂ɂ���āu�Ώہv�iobject�j�Ƃ��Đݒ肳��A�u���m�v������邩��ł���B

�@�g�̂Ɉˋ������W���[�i���Y���ł́A�u���͂̊Ď��v�Ƃ������ۓI�ȎЉ�I�@�\�����A����ɐ旧���āu�]���҂̋~�ρv�Ƃ����ړI�����B�����ɏ������]���҂̐g�̂����邩�炾�B�u�]���҂̋~�ρv�͎Љ�I�@�\�̐��s�ł͂Ȃ��A����ɔ������g�̂̍쓮���B���Ԃ́A�]���҂��~�o���邽�߂Ɍ��͂����̂ł����āA���̋t�ł͂Ȃ��B

The Suffering of Others, the Pain of the Self

�@What does it mean to rely on the Body? What kinds of meanings, relations, and structures emerge from this reliance? The essence of the Body is to hurt, to feel pain. Only those who know their pain can genuinely comprehend the suffering of others. Those who fail to recognize the pain of others are often incapable of recalling their own. A cognitive circuit like this exists. Journalists do not need an iron heart. Fragility is fine. It is precisely because they are fragile that they can observe more keenly. It is because they are not solid that they can listen more attentively. Because they are not rigid, others feel safe enough to speak-those heavy, difficult words can only be shared with someone open and vulnerable. Because they are Kowaremono (fragile beings), they can weave words from their bodies.

�@When people quit after reaching a breaking point, they bring many experiences. Everyone who quits has been hurt in some way or has felt pain. This memory of pain creates a connection with others. Only through our pain can we truly understand the suffering of others. Pain is the source of our empathy and imagination for others.

�@When Makoto Watanabe said, "Leave it to me," he wasn�ft expressing mere self-confidence or trying to comfort me in my grief. He said it from the depths of his frustration and pain, born from his experiences up to that point. I understood it that way, so I remember it so vividly. Three years later, in 2017, at the Foreign Correspondents' Club of Japan (FCCJ), Watanabe and I received the "Freedom of the Press Promotion Award." He, as editor-in-chief of the Waseda Chronicle, and I, as the Director of the Institute for Journalism at Waseda University, received it. Watanabe�fs trajectory since then has been coherent: flexible yet steadfast. That "determination" was born from his pain in 2014, the pivotal year in his journey.

�@Similarly, when Taka'aki Yorimitsu was told by a resident from Suwa, "I'm afraid of losing you," those words must have pierced him deeply. As a journalist, he must have felt his Body tense with frustration. His Body absorbed a new kind of pain. This pain likely propelled him to launch News Kochi after returning to his hometown. In a sense, his Body determined that he could not stop being a journalist. I believe this is why Yorimitsu began his contribution to the journal Sekai with the words of a resident from Suwa. He wrote that essay as an outpouring of physical pain.

�@When Kazuhiro Terada told me he wanted to make a film, he mentioned he had footage taken by a bereaved family. He must have been shocked when he visited the family and saw the footage. But more than shock, he must have felt pain-as a human being. Pain was the driving force behind his decision to create a film using the family�fs footage. It was something television could not do, so he crossed the cinema boundary.

�@I believe Shinichiro Kumagai felt profound pain during his confrontation with management, who ignored the thoughts of the small editorial team working tirelessly to keep the magazine Sekai in circulation. Of course, he must have wanted management to listen, but his painful inability to respond to his younger colleagues�f efforts likely motivated him. This might be speculative, but it is a plausible explanation for his eventual move toward "association."

�@The Body can choose. It can decide where to stand in space, where to position itself, and where it will take its place. The Body can remain where it is or choose to flee.

�@Others are not merely "objects" for the work of the self. We make a mistake when we confuse the relationship between self and others with the relationship between subject and object. The pain of the self is the pain of the other, and the pain of the other is the pain of the self. These experiences cannot be separated; they are inseparable. This is not the case in the traditional subject-object relationship. In that paradigm, the subject cannot feel the suffering of the object because the object is reduced to a "target"-a thing.

�@In journalism that relies on the Body, the goal of "rescuing victims" precedes the more abstract social function of "monitoring power." The rescue of victims occurs because the Body of the injured is present. It is not performed merely to fulfill a societal role but a visceral response from the Body driven by emotion. The priority is to act-to rescue the victim-and not to act in the service of some broader ideological framework. The impulse to help comes first, not as a function of social duty, but as a reaction to the physical presence of suffering.

�������̑ޏ�A�g�̌��̓o��

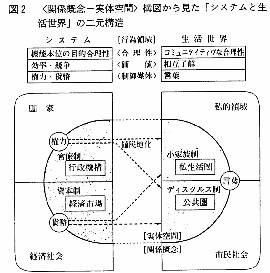

�@1980�N��̏����A�h�C�c�̎Љ�N�w�҃����Q���E�n�[�o�[�}�X�́w�R�~���j�P�C�V�����I�s�ׂ̗��_�x�ɂ����āu�V�X�e���ɂ�鐶�����E�̐A���n���v�Ƃ�������𗧂āA����ŎЉ�I�a�����ۂ̔����̌�����������悤�Ƃ����i��13�j�B���ƍs���V�X�e���ƌo�ώs��V�X�e���������������̂��u�V�X�e���v�ł���A���I���ƌ������Ƃ���\�������̂��u�������E�v�ł���B����͉����\���Ə㕔�\�����͕��G�Ȑv�}���B�����\�}�Ə㕔�\���Ɂu�������E�v��Λ��������\�}��`�������т͑傫���B�������A�u�V�X�e���Ɛ������E�v�Ƃ����`�ł̂Q���_�ւ̉�A�͐����̓`���̋���������������B

�����Ō����Ă���u�A���n���v�Ƃ����̂́A���ƍs���̎����f�B�E���ł��錠�́A�o�ώs��̎����f�B�E���ł���ݕ������ꂼ��ɐ������E�̒��ɓ��荞��ł��āA�����ɌŗL�̉��l�ł��鑊�ݗ�����j�A�V�X�e���̉��l�ł�������⋣���ɒu���ւ��Ă������Ƃ��w���Ă���B���̌��ʂƂ��Č��t�����f�B�E���Ƃ���u�������E�v�̈���ł���������͋@�\�s�S�Ɋׂ�A�����ł��鎄�I���ɕa�����ۂ��N����Ɛ�������킯�ł���B�����āA�ނ͌������̉̂��߂̐��x�_�I�ȏ���Ⳃ�����B

�@�������A���ꂩ�甼���I�߂����߂��������A�����̎��Ԃ͂���ɐi��ł��܂��A���̖���̗L�����͔���A���ꂪ�u����Ă�����Ս\�}�͂قƂ�Ǖ���Ă��܂����ƌ��킴��Ȃ��B�������͘c�݁A���サ�A�@�\���Ȃ��Ȃ��Ă����B�c�_����Љ��ԂƂ��Ċ��҂��ꂽ�������ł͂��������A���〈��e�������A�m���x�E�L�����E���ړx�̐����Đ��}�V�[���ɁA���i�ƃv���p�K���_�̏o�i�W�����ɁA�i���f�������������ɁA�L���I���l�̎�����ɂȂ����B

���ꂾ���ł͂Ȃ��A���ƍs���ƌo�ώs��̐Z���ɑ���h�g��̖��������҂���Ă��������������̂悤�ɋ@�\���Ȃ��Ȃ��������ŁA���I�������ƍs���ƌo�ώs��̃^�[�Q�b�g�ƂȂ�A���ڂ���ɉ������悤�ɂȂ����B

����ɗ��s�s�Ȃ��Ƃɂ́A���������g�ɂ�鎄�I���̐A���n���ƌ����鎖�Ԃ��i�s���Ă���B���I���͌������ɂ���Ĕ`�����܂�A�u���炵���́v�ɂ���Ă���B���I���͂܂�ŊL�k�������J����ꂽ�L�̓��̂悤�ɖ��h���ɂȂ����B�������͎���̌��J�����Ŏ��I�����]�������A����J�����̎��I����j�Ă����ƌ�����B�������č��A���I���͒ɂ݂��a��ł���B

�����������ʁA���I���͌�ނƏk����]�V�Ȃ�����A�e�����ւƔZ�k���ꂽ�ƌ�����B�����āA���̐e�����͍���������ɂ݂������ϋɓI�ɂ��A�s�p�ӂɂ��A�I�o���Ă���B�e�����̎��E�s�ׂł���B�I�o����f�B�A��r�m�r���e���������E�ւƒǂ�����ł����B���E�����Ȃ����߂ɐe�����̃f�B�t�F���X���炪�K�v�Ƃ���鎖�Ԃ��B���āu���I�Ȃ���́v����u���I�Ȃ���́v�����܂��Ƃ������O�̂��ƂɊW���z�肳��Ă����q���^���r�W�͂��͂�藧���Ȃ��B

�@�������͋K�͂Ǝ��Ԃ̗��`���������Ă������A���҂̘����͂��܂�ɂ��傫���i��ł��܂����̂ŁA���҂����낤���Č��Ԏ��͐�Ă��܂��A�K�͍͂���̘O�t�ɉ߂��Ȃ����̂ƂȂ����B�������͍���K�͂̏h��ꂽ�蓾���A���ԋ�Ԃ����ƂȂ����B�������Č������͎��I���Ƃ̓����W����������A���I�����番������A�u�V�X�e���v�ւƋz������A�u�V�X�e���v�̈ꕔ�ƂȂ����ƌ��Ȃ�����Ȃ��B�n�[�o�[�}�X�̓G�g�����g�E�t�b�T�[������u�������E�v�̊T�O����Ă��āA���̊T�O�̉��Ŏ��I���ƌ������Ƃ����������B�������A�u�������E�v�̊T�O�̉��ŗ��҂��܂��悤�Ƃ������݂́A�������̗��E�ɂ�����Ă��܂����ƌ��킴��Ȃ��B

����܂Ńp�u���b�N�ƃv���C�x�[�g�̑̊W�܂��Č������Ǝ��I���ƌĂ�Ă����s�ח̈�ł͂������B�������A�������͂��͂₻�̖��ɒl���Ȃ��̂ł͂Ȃ����B���̍��̗��j�̒��Œ����́u���E�i�������j�v���ߐ��ɂ́u��E�i�������j�v�ւƓ]�����A�����ċߑ�ɂ́u�w�����x�̍\���v�Ƃ��ĕ\�ۂ��ꂽ���ꂪ�v���N�������B���̂悤�ɎЉ��Ԃ̈Ӗ������͕ϓ]���Ă����̂ł���B�₪�ĐV�������O���^������ł��낤���A��肠�����u���J��ԁv�Ƃ��Ă��������B�p�u���b�N�ƃI�[�v���ł͈Ӗ����S���Ⴄ�B����A�u�L���s��v�̕���������������Ȃ��B���̋�Ԃ̃��f�B�E���͋L���ł���B

�����A�e�����͌������Ƃ̃y�A�W����Ɨ����āA���݂̔�d��傫�����Ă����B�����ɏœ_�����킹��K�v�����܂�Ă����B���͂�e�̑��݂ł͂Ȃ��A���S�ɐ�����ׂ����݂ł���B�����ŁA���̐e�������z�����A�u�g�́v�𒆐S�����āu�g�̌��v�̊T�O��n�݂��Ă͂ǂ����ƍl����B

���̍��Ō������T�O����{��̈ӎ��̒��ɍ��Â�����Ă悤�Ǝ���30���N���݂Ă������i��14�j�A����͂قƂ�ǎ�����Ȃ��܂ܕs���ɏI������B�ǂ�������ɓK�����y�낪�Ȃ��悤���B���̎��݂͕ϖe�����ɂ��ǂ��z����Ă��܂����B�����ŁA���͑̐��𗧂Ē����āA�ďo������B

�T�O���u�̗L�����ɂ͎���������B�T�O���u�͐����\�͂�����Ə��F�����A���̊Ԃ��������I�ɐ����c�邱�Ƃ��ł���B�����\�͂������A�L�����Ԃ������T�O���u�قǗD�G�ł��邪�A�i���ł͂Ȃ��B�������E�̕ϗe�̒��œ��������B���̓s�x�A�č\�z���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�i��13�j�����Q���E�n�[�o�[�}�X�w�R�~���j�P�C�V�����I�s�ׂ̗��_�i���j�x�i�n��t���]�ق���j���ҎЁA1987�N�A358�ňȉ��BJuergen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Band 2, Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1985, S. 522 ff.

�o�T�F�ԓc�B�N�w�������Ƃ������̎Љ��Ԅ��������E���f�B�A�E�s���Љ�x �ؑ��ЂP�X�X�U�N

�i��14�j�ԓc�B�N�W���[�i���Y���R���N�V������R���w�������x�ʗ��ЁA2020�N�A���Q�Ƃ��ꂽ���B

�ʗ��Ё@�w�������x

The Exit of the Public Sphere and the Emergence of the Body Sphere

The Exit of the Public Sphere and the Emergence of the Body Sphere

In the early 1980s, German social philosopher Jurgen Habermas introduced the concept of "the colonization of the life world by the system" in his "Theory of Communicative Action," attempting to explain the causes of various social pathologies (Note 13). The "System" refers to the entanglement of state administration and the economic market, while the "life-world" encompasses both the Private and Public Spheres. This framework offers a more intricate blueprint than the traditional Base and Superstructure model, where Habermas effectively contrasts the life world with those material foundational categories. However, the dualistic return to the System and the Life World reflects the enduring strength of Western thought.

The term "colonization" in this context describes how the forces of state power and economic markets invade the life world. Through this incursion, the values inherent in mutual understanding-crucial to the life world-are displaced by efficiency and competition, the values of the System. As a result, Habermas argues, the Public Sphere, which relies on language as its medium, becomes dysfunctional, while its counterpart, the Private Sphere, experiences a pathological transformation. In response, he offers institutional recommendations to restore the Public Sphere.

�@Yet, nearly half a century later, the situation has evolved beyond Habermas's predictions. The reality today is that the validity of his proposition has significantly diminished, and the foundational structure in which it was situated has largely collapsed. The Public Sphere has become distorted, weakened, and dysfunctional. The urgency of the moment demands immediate attention. Once considered a space for rational discussion and deliberation, the Public Sphere has become a manufacturing machine for celebrity, fame, and attention-an exhibition hall for commodities and propaganda, a show tent for every superficiality, and a trading floor for symbol values.

Even more troubling is that the Public Sphere, originally intended to serve as a bulwark against state and economic market encroachment, no longer fulfills this role. Moreover, the Private Sphere has increasingly become the target of state and market intervention, directly subject to their influence.

�@Worse still is the ongoing colonization of the Private Sphere by the Public Sphere itself. The boundaries of the Private Sphere are being breached, exposed, and laid bare for public consumption. The Private Sphere is now defenseless, akin to the flesh of a mollusk pried open. With its principle of openness, the Public Sphere has subordinated the Private Sphere while simultaneously destroying it with its principle of closedness. The result is a painful distortion of the Private Sphere, which now groans under the pressure.

As a result, the Private Sphere has been forced to retreat and shrink, becoming concentrated within the Intimate Sphere. The Intimate Sphere, in turn, is increasingly exposed to the Public Sphere, whether actively or inadvertently. This exposure amounts to a self-destructive act by the Intimate Sphere. The frenzied pursuit of visibility-driven by the mass media and social networking systems-pushes the Intimate Sphere toward self-destruction. This is a situation that urgently calls for education aimed at defending the Intimate Sphere to prevent its suicidal tendencies. The previously assumed 'public/private' relationship, in which the public emerges from the private, is no longer valid.

�@Once a site of ambivalence between norms and reality, the Public Sphere has seen the gap between the two widen so dramatically that the thin thread once connecting them has snapped. The norm has become little more than a house built on sand. No longer a space for normative discourse, the Public Sphere is now solely a space of reality. Consequently, the Public Sphere is no longer allied with the Private Sphere; it is now separate and absorbed into the "System," becoming a mere extension of it. Habermas, borrowing the concept of the "life-world" from Edmund Husserl, once unified the Private and Public Spheres under this concept. However, the collapse of the Public Sphere means that the effort to hold both under the umbrella of the "life-world" has faltered.

Historically, the "Kugai" (public sphere) in this country evolved from a medieval concept to a "Kugai" (sphere of suffering) in the early modern period, and in the contemporary time, it was symbolized by the "structure of 'Iki.'" In this way, the meaning of social space is in constant flux. It will eventually receive a new designation, but we may now refer to it as "public space." The terms "public" and "open" are not synonymous. Perhaps a "symbols market" is a more fitting description. The medium of this space is symbols.

In contrast, the Intimate Sphere, which transformed from the Private Sphere, gained independence from the Public Sphere and has grown significantly. It is no longer a shadowy background entity but should now be the center of attention. Consequently, it is time to consider creating a "Body Sphere" concept centered around the Body.

�@For over thirty years, I have attempted to root and cultivate the concept of the Public Sphere within the Japanese language and cultural consciousness (Note 14), but this effort has failed. There has been no fertile soil for such a concept to take root, and my attempts have also been overtaken by transforming circumstances. Thus, I now regroup and start anew.

The validity of conceptual tools has a limited lifespan. Once a concept has demonstrated explanatory power, it can only remain helpful for a finite period. The more explanatory capacity a concept has and the longer it remains valid, the better-but it is never eternal. The transformation of the real world necessitates the obsolescence of old concepts. We must continuously reconstruct our ideas to align with changing realities.

�g�̌��ƃR�g�o

�@�������̉��l�͌����̌��J���ƈقȂ������҂Ƃ̋������ł��������A�g�̌��͌����̌��J�����̂āA�قȂ������҂Ƃ̋������������p���C���e�B�}�V�[�������ĐV�����\�����邱�Ƃɂ���āA���ȂƑ��҂̍��ꂨ��і����͂����̌ŗL�̉��l�Ƃ���B�g�̌��ł͎��ȂƎ��ȁA�����Ď��ȂƑ��҂̊W�����������Ȃ̂ł���B

�@�g�݂̂͂�����̖L�`�Ǝ����̂��߂Ɏ��R�Ɖ�������鑶�݂ł���B�g�̌��̐ݒ�Ƃ͍s�ח̈�_���瑶�ݗ̈�_�ւ̓]�����Ӗ�����B�g�͍̂s�ׂ���̂ł͂Ȃ��A���݂���̂ł���B�g�̌��ɂ����郁�f�B�E���̓R�g�o���B���̃R�g�o�Ƃ͐g�̂����Ȃ���ё��҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����̂��߂ɔ����������邷�ׂĂ̂��̂��w���Ă���B����͔��b�ƋL�q�����ł͂Ȃ��A���݂������̂��ׂĂł���B�������Đg�̂ƃR�g�o�̊W���藧�����B

�@�g�̌��͂��Ƃ�����Ƃ��Ď����������Ƃ��Ă��A����͋�����Ȃ��B�g�̂ƃR�g�o�̂��̊W�́A���͂Ɩ\�͂̂��̊W�ɐ��ʂ���������킴��Ȃ�����ł���B���̂悤�ɑΛ����邱�Ƃɂ���Ă͂��߂Đg�̌��͂���Ƃ��Ď������邱�Ƃ��ł���B�����ł͂Ȃ������������g�̌��̂Ƃ�ׂ��헪�łȂ���Ȃ�Ȃ��B

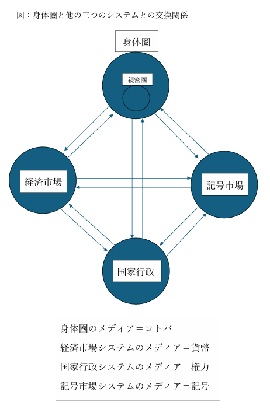

�@�g�̌��͍��ƍs���A�o�ώs��A�L���s��̎O�̗̈�Ɏ��͂܂�āA�e���f�B�E������������W�ɗ����Ă���B�g�̂͐����ƌo�ςƋL������U������Ă���B���̖\�͂̔j��͂ɑς��A�����ƌ��������ĉs���Λ����Ă���B�g�̌��͓����̃G�l���M�[�����߂A�X�̐g�̂͂����Λ�����O�̗̈�ɃR�g�o�őł��ďo��̂ł���B����������ŁA���ƍs���̕s���ƕs���`��ᔻ���A�o�ώs��̏��i���̘_���ƈ��͂ɒ�R���A�L���s��̍Č�����������Ă邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����A�ł���B

�@���R�Ȑg�́A������ꂽ�g�̂���R�g�o�����܂��B�R�g�o�̕����́A���������Ď��R�Ȑg�̂ɂ���ĒB�������B�������A���S�Ɏ��R�Ȑg�̂͌����ɂ͑��݂��Ȃ��̂ŁA�R�g�o�̕����Ƃ����v���Z�X�́A�������R�ł͂Ȃ�����ǂ��A���R�悤�Ɠ����g�́A���Ȃ̐g�̂�������悤�Ƃ���g�̂ɂ���ĉc�܂�邱�ƂɂȂ�B���̂悤�Ȃ��̂Ƃ��Ď��Ȃ̐g�̂��ς鎩�Ȃ́A���҂̐g�̂ɂ����Ă��������Ƃ��N�����Ă��邱�Ƃ�z�N����b�q�������낤�B�����ɁA��߂������đ��҂̐g�̂������邾�낤�B

The Body Sphere and Words

�@The Public Sphere was once characterized by open discourse and shared commonality with others. However, the Body Sphere abandons this openness and instead embraces commonality with different others, incorporating intimacy into its new composition. The unity of self and others and the non-having of power become its inherent values. In the Body Sphere, the relationship between self and self and between self and others is paramount.

�@The Body is a being that seeks freedom and liberation for its flourishing and bliss. The establishment of the Body Sphere marks a shift from a theory of action to a theory of being. The Body does not act; it simply exists. It is not about doing but about being. The medium of the Body Sphere is "words"-words encompass everything the Body utters and exchanges in its communication with itself and others. These "words" are not limited to speech or description; they include all forms of expression through which Body existence is conveyed. This relationship between the Body and "words" defines the Body Sphere.

�@Even if the Body Sphere seeks self-sufficiency, it cannot exist in isolation. The relationship between the Body and words must confront the forces of power and violence. Only by facing these forces can the Body Sphere stand independently. Independence-not self-sufficiency-must be the strategy of the Body Sphere.

�@The Body Sphere is surrounded by three realms: the state administration, the economic market, and the symbols market, and stands in a medium-mediated exchange relationship with them. Politics, the economy, and symbols constantly attack the Body. Confronted with the destructive power of violence, the Body resists. The Body Sphere is increasingly energized from within, with individual Bodies striking out with their words, confronting the three realms that shape their lives.

�@The question now becomes: Can the Body Sphere critique the injustice and abuse of state administration? Can it resist the commodification logic of the economic market? Can it help restore the Public Sphere from the symbols market?

�@Words arises from a free and liberated Body. Thus, the reconstruction of words is achieved through the liberation of the Body. However, since no Body is entirely free, the recovery of words is a process carried out by a Body that is not yet fully liberated but struggles to gain freedom and autonomy. Those who view their own Body this way will have the wisdom to recognize that the same happens in the Bodies of others. In doing so, they will treat the Bodies of others with dignity and respect.

�g�̌����f�B�t�F���X����W���[�i���X�g

�@�W���[�i���Y���̋��ꏊ�͂��Č������ł��������A���₱�̐V�����g�̌��ɂ���B�����āA�����ɁA�����ߑ�̗��j�I�o���ɔ����镁�ՓI���x�����Y����Z�����W���[�i���Y���ł͂Ȃ��A�܂����{�^�����Љ�ӎ��ɍ������u�}�X�R�~�v�ł��Ȃ��A�u��O�̃W���[�i���Y���v����������B���{�ȊO�̒n�ł��������A���̏ꏊ�ő�O�̃W���[�i���Y���ƂȂ邾�낤�B

�@��O�̃W���[�i���Y���͐g�̌��ɐg��u���āA�O�̗̈悩��̌��͍�p�⏔�`�Ԃ̖\�͂������Ƃ��Ĕ�������Љ�I�a���́u�Տ��̃W���[�i���Y���v�ƂȂ邾�낤�B������\�ɂ���̂͌��͂̋]���҂̏����g�̂��ώ@���A���̋ꂵ�݂ƒɂ݂�m�邱�Ƃ̂ł���g�̂��B���̃W���[�i���X�g�̐g�̂��������͂������Ƃɂ���ċ]���҂̏��͖��₳��邩������Ȃ��B������ł���͎̂���̐g�̐��𖾗ĂɈӎ����A�g�̐��̖L���ȓ����i����͖L���Ȑe�����ł�����j��ۂׂ��ӂ�p����҂������i��15�j�B

�@�����ɁA�u�Տ��̃W���[�i���Y���v�̎��H�҂ɂ͈�̎��������߂���B����͑��҂̋ꂵ�݂ƒɂ݂����m����\�́A�܂肻�̊��Ƒz���͂ł���B�c�O�Ȃ���A����͒N�ɂł�������Ă��鎑���ł͂Ȃ��B�����炭�O����̋���Ŋl���ł�����̂ł��Ȃ����낤�B�݂�����̐g�̂ɖ₢�����邱�Ƃɂ���Ă��������Ȃ����̂��B���Ȃ̐g�̂�ʂ����Ȏ@�ƏC�s�ɂ���Ă̂ݓ�����i��16�j�B

�@���̃W���[�i���X�g���K�͂Ƃ��đ̌����ׂ����l�͐g�̌��̉��l�ł���A���ȂƑ��҂̍��ꂨ��і����͂ł���B���̉��l�Ɋ�Â��Đg�̌��̎��������R�g�o�ɂ���Ĉێ�����ƂƂ��ɊO���̊��ƐN�Ƃ���h�q����B�K�v�Ƃ���Ό��R�Ƃ��Ĕ�������B���ꂪ�g�̌��̓z�ꉻ�ɒ�R���A�g�̌����~���o���������B���������Ӗ��ƊW�ƍ\���̒��ŁA�ċz����g�̂̕������琶�����R�g�o�̕����ւƂ��ǂ铹���J�����̂ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���B

�@�W���[�i���X�g�̐g�̂��g�̐��̃W���[�i���Y����n��o���i��17�j�B�g�̐������W���[�i���X�g���g�̌��ɏZ�܂��W���[�i���Y����n��o���B�������ꂽ�g�̂���R�g�o�̕����͎n�܂�B

�i��15�j���́A���ɗ��Ƃ��قnjy�����ł͂Ȃ��̂����A���́u�Տ��̃W���[�i���Y���v�ɂ́A����댯�����������Ƃ��\�������B�����O�����Ďw�E���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ǂ��\��������Ƃ���ɂ͕K�������\��������B�\��������B���̈�͎��炪�g���E�}������Ă��܂��A�g���E�}�̋]���҂ɂȂ��Ă��܂��Ƃ����\���ł���B����͐g�̂��t���W���C���ł��邱�Ƃ̏ł�����A�ǂ��\���ɑ���㏞�ł�����B�����\�����o���������ɁA�g�̐����d�������W���[�i���Y�������H���Ă����ɂ͂ǂ������炢���̂��B�g���[�j���O�R�[�X�̒Ƃ����Ή��őR�ł�����̂Ȃ̂��B�W���[�i���X�g�̃g���E�}�̖��͂f�h�i�m�̃Z�~�i�[�ł������Ă����B����͗Ⴆ�ΐ���ނ�ЊQ�ł̎��̂Ƃ̑����ŋN���鎖�Ԃł������B�u�Տ��̃W���[�i���Y���v�ł͂����ƍL�͂Ȏ�ޑ̌��Ōo������邱�ƂɂȂ邾�낤�B��������������ŏq�ׂ邱�Ƃ͎��ɂ͂ł��Ȃ����A���̊댯�������邱�Ƃ́A�܂��u�Տ��̃W���[�i���Y���v�ɗ��`���̂��邱�Ƃ̎��o�̕K�v�������͎w�E���邱�Ƃ��ł���B

�i��16�j�⑫����A�Љ�I�����̌���ɕ����V�R�ŁA���邢�͎����̃W���u�̂��߂ɃY�P�Y�P�Ɠ����Ă����悤�Ȑl�ԂɃW���[�i���X�g�̎��i�͂Ȃ��B�������A���X�ɂ��Ă��̂悤�Ȑl�Ԃ͎����ŋC�������Ƃ͂ł��Ȃ��B���Ȋώ@�̕��@��m��A����@�͔������邩������Ȃ��B

�i��17�j�g�̂ƃW���[�i���Y���ɂ��Ă�20�N�O�Ɉ�x���������Ƃ�����B�ԓc�B�N�u�g�̂Ƃ��ẴW���[�i���Y���A���̊��͂̂��߂Ɂv�w���E�x�A��717���A2003�N8�����A119-126�ŁB�{�e�͎����炷��A�W���[�i���Y���g�̘_�ւ̃o�[�W�����A�b�v�������o�C�o���ł���B��̘_�l�̊Ԃɂ͘A�����Ƒ傫�Ȓf�₪����B���ꂪ20�N�̍Ό��f���Ă���B

Journalists Defending the Body Sphere

�@Journalism's traditional home was the Public Sphere, but it has found a new home in the Body Sphere. Here, a "Third Journalism" will emerge-one that is neither rooted in the universal liberalism of Western modernity nor the "Masukomi" (Japanese mass media) based on a sense of "Mura" (village) society. This could represent a third type of journalism globally if accepted outside Japan.

Situated within the Body Sphere, this third form of journalism would become "clinical journalism," focusing on social pathologies caused by the actions of power and the various forms of violence emanating from the three realms. What enables this is a Body that can observe the wounded Bodies of those affected by power, recognizing their suffering and pain. The victims' wounds may be healed through the words produced by a journalist�fs Body, which confronts the power responsible for their suffering. Only those attuned to their corporeality and who consider preserving the richness of their interiority-what is a fertile, Intimate Sphere-can take this action (Note 15).

�@At the same time, clinical journalism practitioners must possess certain qualities: the ability to perceive the suffering of others, sensitivity, and imagination. Unfortunately, these qualities are not innate in everyone. They cannot be taught through traditional education. Instead, they can only be developed by turning inward and questioning one's Body (Note 16). They can only be cultivated through reflection on one's Body and training through one�fs Body.

�@The values journalists should embody are those of the Body Sphere: unity with others and the rejection of power. Anchored in these values, journalists must safeguard the Body Sphere�fs independence through their words, defending it from external interference and intrusion. When necessary, they must fight back decisively. This is the path to resisting the enslavement of the Body Sphere and rescuing it. Within this framework of meaning, relations, and structure, we can chart a course from the revival of the living Body to the recovery of living words.

�@The journalist's Body creates a journalism of corporeality (Note 17). Journalists who embody corporeality create journalism that inhabits the Body Sphere. From the restored Body, the revival of words will begin.

��

�i�P�j�w�R���N�e�B�u�x�̋L���u�h�C�c�ɓG����閧�v��v�̂t�q�k�́Ahttps://correctiv.org/aktuelles/neue-rechte/2024/01/10/geheimplan-remigration-vertreibung-�`���c-rechtsextreme-november-treffen/

�i�Q�j�}���`���E�[���i�[��1989�N�E�B�[�����܂�ŁA�Ⴂ�B���B�e���̎�҂̊ԂōL�����Ă���u�A�C�f���e�B�e�B�^���v�̓��ڂ̂P�l�ŁA�ږ��r�����咣���A��\�͒��ڍs����헪�Ƃ��ď����Ă���B���́u�A�C�f���e�B�e�B�v�Ƃ̓��[���b�p�l�̃A�C�f���e�B�e�B���w���B�ނ́ABlog�A�G���A�~�j�W��AFacebook�AYouTube�AInstagram�A�T�u�J���`���[�V�[���Ȃǂ�����R�~���j�P�[�V������i����g���ĐZ����}��B�܂��ߋ��̍����̎�@��p��������D�ق�����肵�Ċ��p����B�����ɁAMartin Sellner, Identitar! Geschichte eines Aufbruchs, Schnellroda: Verlag Antaios, 2017.

�i�R�j2013�N�Ƀh�C�c�Ō��}���ꂽ�ɉE���}�`���c�iAlternative fur Deutschland�j�i�h�C�c�̂��߂̑I�����j�̐��͂́A�O��s��ꂽ2021�N�̘A�M�c��I���ł͗L���҂�10.4���̓��[���l�����A��T�ʂ������B��P�ʂ̎Љ��}�i25.7���j�A��R�ʂ̗̓}�i14.7���j�A��S�ʂ̎��R����}�i11.4���j���A���������\�����A��P�}�̃I���t�E�V�����c���ɏA�����B�ő��}�ƂȂ����ێ�}�̃L���X�g������E�Љ����24.2���������B�����`���c�������𑝂����Œ��ڂ���Ă���͖̂{�N�U���̉��B�c��I���ƂX���̓����h�C�c�̃u�����f���u���N�A�U�N�Z���A�e���[�����Q���̂R�B�̏B�c��I���̍s���ł���B�����h�C�c�܂苌���h�C�c�̒n��ł͂`���c�������A����̑I���ł`���c���B�c��̉ߔ����̋c�Ȃ�����āA���߂Ă`���c�}���̏B���a������\������荹������Ă���B

�i�S�j�J�[���E�}���N�X�u�o�ϊw�ᔻ�v�j�E�����v�i�}���N�X�E�R���N�V���� �V�j�A2005�N�A�}�����[�B���T��Grundrisse der Kritik der Politischen Okonomie��1857-1858�N�Ɋ��s���ꂽ�B

�i�T�j�wTansa�x�̂t�q�k�́Ahttps://tansajp.org

�i�U�j�h�m�m�iInstitute for Nonprofit News�j�́A2009�N�Ƀj���[���[�N�̃|�J���e�B�R�E�Z���^�[��27�l�̃W���[�i���X�g���W�܂�A�錾���Đݗ����ꂽ�B�����g�D�͍���450�ɒB����B�����̑g�D�́A�u���O��R�����g��]�_�M����T�C�g�ł͂Ȃ��A��ނ��ăj���[�X�M����g�D�ł���B�������邽�߂̋��ʂ̉��l�ς́A��c���ł��邱�ƁA�Ɨ������ҏW�A�����Ɋ�Â���ށA��}�h���A�����Ă����Ό���Ȃ���������邱�ƁA�T���W���[�i���Y���A�p�u���b�N�E�T�[�r�X�E�W���[�i���Y���i���O�̂��߂Ɍ��͂��Ď�����W���[�i���Y���j�A�f���N���V�[�̗i��A�����ƃK�o�i���X�̓������A�X�^�b�t�ƃI�[�f�B�G���X�̃_�C�o�[�V�e�B�ƃC���N���[�W�����A�����⓯���Ԃ̗F���⑊�݃��X�y�N�g�Ƃ����d���J���`���[����b�Ƃ��邱�ƂȂǂł���B����͕��ՓI���x�����Y���̉�������ɂ���ƌ�������̂��B��c���Ƃ����_���������j�[�N�ł���B���ꂼ��̃j���[�X�g�D�̓��[�J���A�L�惍�[�J���A�i�V���i���A�O���[�o���ȂǓ��ӂƂ������͈͂������Ă��邪�A���[�J�����J�o�[����j���[�Y���[�������|�I�ɑ����B�č��ł̓l�b�g�������[�J���Ȃ̂��B�h�m�m�̓����o�[�g�D�ɑ��ăg���[�j���O��^�c�T�|�[�g�̒̂ق��A�g�D�Ԃ̃R���{�̐��i��l�b�g���[�N�̌`�����s���Ă���B

�@�ݗ���̎������o�����̂̓��b�N�t�F���[�Z����c�ȂǎO�̍��c�������B�ݗ���̋L�O�ʐ^������ƁA��̃`���[���Y�E���C�X��w�����B�[���x�̃��o�[�g�E���[�[���^�[�����f���Ă���B��l�Ƃ��wTansa�x�̍��ۃA�h�o�C�U���[�{�[�h�̃����o�[�߂Ă����B

�h�m�m�̂t�q�k�́Ahttps://inn.org

�i�V�j�wNews Kochi�x�̂t�q�k��https://newskochi.net

�i�W�j�ˌ������u�W���[�i���Y���͂ǂ��ɑ��Â����v�w���E�x�A��960���A2022�N8�����A74-85�ŁB

�i�X�j�ԓc�B�N�ҁw�����I���f�B�A�̎��R�\�����ҁE�ΐ얾�̈�Y�ƌp���x���{�]�_�ЁA2013�N�B�����Ɏ��́u�w�����I���f�B�A�̎��R�x�̎Љ�w�I�����\���_�ƌ����̓��Ɣ�r�̎��_����v�Ƃ����_�����������B����ɘJ���g��������S�������ꂽ���Ƃ͈�x���Ȃ��B

�i10�j���n�����u�V�w�V���ϗ��j�́x����ɂ������āv�w�V�������x�A��589���A2000�N8�����A14�ŁB���̎��A���n�͒����V���Б�\�����ꖱ�����ҏW�S���B���̘_�l���o����O�Ɏ��͒��n�Ƙb�������Ƃ�����B���n�͒����V���Џ�w���̒��̃W���[�i���Y���h�̂P�l�������Ǝ��͈ʒu�Â��Ă���B�₪�ăW���[�i���Y���h�͂P�l�܂��P�l�Ɨ�������A�Ղɂ͊����h���c��A���̏�̒���2014�N�́u�����V���w�g�c�����x�L����������v�͋N�������Ƃ����̂����̌����Ăł���B���͓��{�u�}�X�R�~�v�̒��̃W���[�i���Y���h�̉��l���ƒm�荇�������A�����ł̂��̂P�l�A���n�����͂��̎����̂������N���ɐM�Z�����V���Ђ̌��E��M�Ƃ���79�ŖS���Ȃ����B

�i11�j�ԓc�B�N�u�����R���e���ƎY�ƘJ���g���A�����ăW���[�i���X�g�E���j�I���i3�j�v�w���E�x�A��951���A2021�N12�����A212-221�ł��Q�Ƃ��ꂽ���B

�i12�j�o�Ń��j�I���̓E�F�u�T�C�g�Ŏ��̂悤�Ɏ��ȏЉ�Ă���B�����ǂ݁A���͊��������B����͌ʊ�Ƃ̘g�����u�Y�ƘJ���g���v�̎p�ł���A���ꂪ�{���̘J���g�����B�K�J���҂Ɛ��Ј�����ʂ����A���ɑg�����Ƃ��Č}���Ă���B���Ƃ͕�I�Ȓ����J������̒�����̂ɂȂ邱�Ƃ����A�����܂ł̓��͂ƂĂ������B

�@�u�o�ŏ��֘A���j�I���i���́^�o�Ń��j�I���j�́A�o�Łi�o�ŎЁE�ҏW�v���_�N�V�����E�掟�E���X�E�̔��㗝�X�Ȃǁj�E����E���E���f�B�A�֘A�ł͂��炭�l�̂��߂̌l�����̘J���g���ł��B�N�ł��A��l�ł�����܂��B��Ђł̓���������ɔ[���������Ȃ��A���فi�ق��~�߁j���ق̂߂�����ĕs��������Ă���A�����Ǝd���̃X�L����g�ɂ������A�ƊE�̏��������ƒm�肽���A�ƍl���Ă��邷�ׂĂ̐l�̂��߂̘J���g���ł��B�_��Ј��A�h���Ј��A�p�[�g�E�A���o�C�g�Ȃǂ̔K�J���҂����Ј��������ł��܂��B�v

�@���{�̎Y�ƍ\���ł́A���S�ɏ����̑��ƌQ������A�����ɑ����̒������ƌQ�����݂���B�����A���{�̘J���g���̍\���ł́A���S�Ɍʊ�Ƃ��Ƃɐ��Ј������������Ɠ��J���g���Q������A�����̂܂������Ɍl�����̎Y�ƘJ���g�������݂���B�����͏������A���͑����Ȃ��B���̒��ł������J������̒�����̂ƂȂ��Ă�����̂͂���ɏ��Ȃ��B���̓�̍\�}���d�Ȃ�����ł́A���{�ƘJ���̑Γ��Ȍ��W�ɋ߂Â����Ƃ͖����ŁA���������ĘJ�����z���͏オ�炸�A�������オ��Ȃ��B��Ɠ��J���g���Ȃ̂ŁA�X�g���C�L��ɂ��ĉ�Ќo�c�҂Ɛ키���Ƃ͂ł��Ȃ����A���Ȃ�����ł���B

�@�ُ�Ȃ��ƂɁA���{�ł́u�A���v�iJapanese Trade Union Confederation: JTUC�j�����킸�ɁA���{�ɂ��肢�����Ē������グ�Ă��炤�B�����ŁA�J���g���̕[���~�������{�����肢���ꂽ�`���Ƃ��Ďs��̖��Ɍ����o���A���グ�̉�������������B�u�t��2024�v�ł́A�ݓc�����̈ӌ������u�o�c�A�v�iJapan Business Federation�j���P���̑��Ƃɒ��グ�����サ�āA���Ƃ̌o�c�҂����͎����̊�Ƃ̒��̘J���g���̒��グ�v���ɑ���100%�̖��z�̉��o�����B����100%�̖��z�����ƂŎ��X�ɏo�����B�������A����͘J���g�����X�g���C�L�����s���Ċl���������ʂł͂Ȃ��B�������A���̑g���v���̒��グ���͍ŏ�����C���t�������������̂ł���A���Ƃ����̗v�����������ꂽ�Ƃ��Ă����������͉�����Ƃ��������̗v���ł����Ȃ��B����ɁA���̉V�[���͓��{�̊�ƌQ�S�̂̂����̕X�R�̈�p�A�g�b�v��Ƃ̂��Ƃł����Ȃ��B����́A����Ƃ̊Ԃ́u�k���v��w�i�ɂ������������̋������D���v���N��������B���Ɋ�Ȍ��i�ł���B���{��`�I�ł��Ȃ��A���R�s���`�I�ł��Ȃ��B��́A����`�ƌĂ�ǂ��̂��낤���B�Ƃ肠�����A�u�w�����Љ�x��`�v�Ƃł����Ă��������Ǝv���B�����葁�������A�u���E�J�E�g�̒k���̃G�R�m�~�[�v�ł���B�u�A���v�͖��������W��Γ��ɋ߂Â����W�Ǝ��Ⴆ�Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@������ƌQ�⒆�����ƌQ�̘J���҂͒��グ������c����A������������B�������ē��{�̊i���Љ�́A�n���w�̑������Œ艻����Ă����B

�i13�j�����Q���E�n�[�o�[�}�X�w�R�~���j�P�C�V�����I�s�ׂ̗��_�i���j�x�i�n��t���]�ق���j���ҎЁA1987�N�A358�ňȉ��BJuergen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Band 2, Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1985, S. 522 ff.

�i14�j�ԓc�B�N�W���[�i���Y���R���N�V������R���w�������x�ʗ��ЁA2020�N�A���Q�Ƃ��ꂽ���B

�i15�j���́A���ɗ��Ƃ��قnjy�����ł͂Ȃ��̂����A���́u�Տ��̃W���[�i���Y���v�ɂ́A����댯�����������Ƃ��\�������B�����O�����Ďw�E���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ǂ��\��������Ƃ���ɂ͕K�������\��������B�\��������B���̈�͎��炪�g���E�}������Ă��܂��A�g���E�}�̋]���҂ɂȂ��Ă��܂��Ƃ����\���ł���B����͐g�̂��t���W���C���ł��邱�Ƃ̏ł�����A�ǂ��\���ɑ���㏞�ł�����B�����\�����o���������ɁA�g�̐����d�������W���[�i���Y�������H���Ă����ɂ͂ǂ������炢���̂��B�g���[�j���O�R�[�X�̒Ƃ����Ή��őR�ł�����̂Ȃ̂��B�W���[�i���X�g�̃g���E�}�̖��͂f�h�i�m�̃Z�~�i�[�ł������Ă����B����͗Ⴆ�ΐ���ނ�ЊQ�ł̎��̂Ƃ̑����ŋN���鎖�Ԃł������B�u�Տ��̃W���[�i���Y���v�ł͂����ƍL�͂Ȏ�ޑ̌��Ōo������邱�ƂɂȂ邾�낤�B��������������ŏq�ׂ邱�Ƃ͎��ɂ͂ł��Ȃ����A���̊댯�������邱�Ƃ́A�܂��u�Տ��̃W���[�i���Y���v�ɗ��`���̂��邱�Ƃ̎��o�̕K�v�������͎w�E���邱�Ƃ��ł���B

�i16�j�⑫����A�Љ�I�����̌���ɕ����V�R�ŁA���邢�͎����̃W���u�̂��߂ɃY�P�Y�P�Ɠ����Ă����悤�Ȑl�ԂɃW���[�i���X�g�̎��i�͂Ȃ��B�������A���X�ɂ��Ă��̂悤�Ȑl�Ԃ͎����ŋC�������Ƃ͂ł��Ȃ��B���Ȋώ@�̕��@��m��A����@�͔������邩������Ȃ��B

�i17�j�g�̂ƃW���[�i���Y���ɂ��Ă�20�N�O�Ɉ�x���������Ƃ�����B�ԓc�B�N�u�g�̂Ƃ��ẴW���[�i���Y���A���̊��͂̂��߂Ɂv�w���E�x�A��717���A2003�N8�����A119-126�ŁB�{�e�͎����炷��A�W���[�i���Y���g�̘_�ւ̃o�[�W�����A�b�v�������o�C�o���ł���B��̘_�l�̊Ԃɂ͘A�����Ƒ傫�Ȓf�₪����B���ꂪ20�N�̍Ό��f���Ă���B

�o�T�F

�{�e�́A���������G���w�n���x��1���A2024�N7�����A74-84�ŁB��������2���A2024�N8�����A166-175�ŁB��������3���A2024�N9�����A122-131�ŁA�n���ЁA�Ɍf�ڂ��ꂽ�B�����ɍĘ^����ɂ������Ď�̉��M���s�����B

Notes

1. The URL for the Correctiv article "Secret Plans Against Germany" is: https://correctiv.org/aktuelles/neue-rechte/2024/01/10/geheimplan-remigration-vertreibung-AfD-rechtsextreme-november-treffen/.

2. Martin Sellner, born in Vienna in 1989, is a leading figure in the "Identity Movement," which advocates for European identity, exclusion of immigrants, and non-violent direct action as a strategy. He employs various communication platforms to promote his views, including blogs, magazines, mini-rallies, Facebook, YouTube, Instagram, and subculture networks. Sellner is known for adopting and transforming leftist methods and terminology for his cause. He is the author of the book Identitar! Geschichte eines Aufbruchs, Schnellroda: Verlag Antaios, 2017.

3. The far-right party "Alternative for Germany" (AfD), established in 2013, ranked fifth in Germany's 2021 Bundestag election with 10.4% of the vote. A coalition government was formed by the Social Democrats (25.7%), Greens (14.7%), and Liberal Democrats (11.4%), with Olaf Scholz of the Social Democrats as Chancellor. The largest opposition party, the Christian Democratic and Social Union, secured 24.2%. As the AfD gains momentum, significant attention is focused on the European Parliamentary elections in June and state parliamentary elections in eastern German states (Brandenburg, Saxony, and Thuringia) in September. The AfD is particularly strong in former East Germany, raising the possibility of securing a majority in state parliaments and appointing its first state prime ministers.

4. Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Okonomie, Rohentwurf, 1857-1858, Berlin: Dietz Verlag, 1974.

5. The URL for the Tokyo Investigative Newsroom Tansa is https://tansajp.org.

6. The Institute for Nonprofit News (INN), founded in 2009 by 27 journalists at the Pocantico Center in New York, now has over 450 member organizations. INN supports nonprofit, independent journalism dedicated to equity, antiracism, investigative reporting, public service, and democratic advocacy. Its member organizations, often focused on local reporting, benefit from training, administrative support, and collaboration opportunities.

INN�fs inaugural meeting was funded by three foundations, including the Rockefeller Brothers Foundation. Charles Lewis and Robert Rosenthal (Reveal) were present in the founding picture. Both are members of Tansa's International Advisory Board.

The URL for INN is: https://inn.org.

7. The URL for News Kochi is https://newskochi.net.

8. Taka�faki Yorimitsu, �gWhere Does Journalism Breathe?�h in Sekai, No. 960, August 2022, pp. 74-85.

9. Tatsuro Hanada (ed.), Internal Media Freedom: The Legacy and Succession of Researcher Akira Ishikawa, Tokyo: Nippon Hyoronsha, 2013. This book includes my article, �gA Sociological Examination of �eInternal Media Freedom�f: A Comparative Perspective of Theory and Practice in Japan and Germany.�h Unfortunately, trade unions have shown little interest in this work.

10. Kiyofuku Chuma, �gOn the Establishment of the New Newspaper Code of Ethics,�h in Newspaper Research, No. 589, August 2000, p. 14. At the time, Chuma was Senior Managing Director of Asahi Shimbun. Before this essay�fs publication, I had a chance to discuss it with Chuma. I regarded him as one of the journalism factions within the company. The decline of such factions and their replacement by bureaucratic factions coincided with the 2014 Asahi Shimbun �gYoshida Statement�h retraction. Chuma passed away in 2014 at age 79, serving as chief editor of Shinano Mainichi Shimbun in Nagano Prefecture.

11. See Tatsuro Hanada, �gKansai-Namakon Repression, Industrial Labor Unions, and Journalists�f Unions (3),�h in Sekai, No. 951, December 2021, pp. 212-221.

12. The Publication Union describes itself on its website as follows. I was impressed when I read this description, as it exemplifies the ideal form of an "industrial labor union" that transcends individual companies. It makes no distinction between non-regular and regular workers, welcoming all as members. The only remaining step is to become a signatory to a comprehensive wage labor agreement-though this goal is still far off.

"The Publication and Information Related Union (abbreviated as the Publication Union) is an individually affiliated labor union for people working in publishing (publishing companies, editorial production, agencies, bookstores, sales agents, etc.), printing, information, and media industries. Anyone can join, even as an individual. It is a labor union for all those dissatisfied with their working conditions, worried about job insecurity, seeking to acquire new skills, or wanting to learn more about the industry. Non-regular workers such as contract, temporary, part-time, and regular employees are welcome to join."

�@In Japan's industrial structure, a part of large companies occupies the center, surrounded by numerous small and medium enterprises. Similarly, Japan's labor union structure consists of in-house labor unions at the center, regular employees affiliated with each company, and several individually affiliated industrial labor unions on the periphery. These peripheral unions are limited in size and number, with only a few actively engaging in wage labor agreements. This imbalance makes achieving equitable bargaining relationships between capital and labor impossible, stagnating labor share and suppressing wage growth.

�@In-house labor unions, by nature, cannot and will not leverage strikes to challenge management. Anomalously, the Japanese Trade Union Confederation (RENGO) refrains from confrontation and instead appeals to the government to push for wage increases. In turn, the government, motivated by a desire for votes from union members, formally requests corporations to raise wages. During the "Spring Struggle 2024," KEIDANREN (the Japan Business Federation), prompted by the Kishida administration, encouraged large corporate members to meet union demands, leading to complete 100% responses to wage requests in many major companies. However, these responses were not the result of union strikes.

�@Moreover, the initial union demands were set below inflation rates, effectively decreasing real wages even if fully granted. This highly publicized "Spring Struggle" merely represents a small portion of Japan�fs corporate landscape, dominated by top-tier companies. It resembles collusion rather than genuine market competition, reminiscent of "bid-rigging" practices among corporations. This phenomenon-neither capitalistic nor free-market-driven-could be described as "Mura-Socialism," a "bid-rigging economy" involving government, unions, and corporate executives. RENGO must not mistake this cooperative framework for a balanced relationship.

Meanwhile, workers in small and medium-sized enterprises remain excluded from wage increases, perpetuating income disparities and deepening poverty in Japan.

13. Juergen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Band 2, Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1985, pp. 522 ff.

14. See Tatsuro Hanada, Journalism Collection, Vol. 3: The Public Sphere, Tokyo: Sairyusha, 2020. (in Japanese)

15. While it does not fit lightly into a footnote, the concept of "clinical journalism" presents certain dangers. It is crucial to highlight these risks upfront. Where there is potential for positive outcomes, there is also the potential for harm. One such risk is the possibility of journalists becoming traumatized. This fragility is the price of pursuing positive outcomes. How can journalism emphasize physical embodiment without exposing practitioners to harm? Can training courses mitigate this risk?

The Global Investigative Journalism Conference (GIJC) has discussed trauma among journalists in seminars, particularly encounters with death during battlefield or disaster reporting. Clinical journalism will likely expose journalists to a broader range of emotionally challenging experiences. While I cannot propose solutions here, I emphasize the importance of awareness and caution regarding the dual nature of clinical journalism.

16. Expanding on the above, individuals who approach social contradictions as tourists or merely as part of their jobs lack the qualifications to be journalists. Such individuals often fail to recognize their shortcomings. To know the method of self-awareness is essential to avoid insensitivity.

17. Twenty years ago, I wrote about the intersection of the body and journalism. See Tatsuro Hanada, "Journalism as a Body, for Its Vitality," in Sekai, No. 717, August 2003, pp. 119-126. This current essay revisits and expands on that approach. While continuities exist between the two, significant differences reflect the two decades that have since passed.

Source

The original Japanese text was published in the monthly journal Chihei, No. 1 (July 2024), pp. 74-84; No. 2 (August 2024), pp. 166-175; and No. 3 (September 2024), pp. 122-131.

Some additions have been made to the text for reproduction here.